Introduction

La vie économique repose sur cinq grandes catégories d’agents économiques : les ménages, les administrations publiques, les entreprises commerciales et financières et les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) 1. Les entreprises ont un rôle économique 2 essentiel, celui de produire la majeure partie des biens et services que les ménages et les administrations achètent pour leur consommation ou leurs investissements. Pour cela, les entreprises emploient des travailleurs, s’achètent entre elles des biens et services (dits intermédiaires) et recourent aux services publics fournis par les administrations. Elles consomment de l’énergie et d’autres ressources naturelles, et elles ont des impacts sur la Nature.

Nous verrons à l’Essentiel 1 que la notion d’entreprise est une notion socioéconomique distincte de celle de société, qui est d’ordre juridique. C’est pourquoi nous utilisons principalement ce terme dans ce module : c’est bien cette dimension économique et sociale qui nous intéresse dans ce module. De plus, nos propos portent pour l’essentiel sur les entreprises privées d’une certaine taille (et assez peu sur les entreprises individuelles).

Nous allons tenter de rendre compte de l’utilité et des limites des entreprises et de répondre aux idées reçues les plus généralement rencontrées. Les entreprises sont-elles du côté des problèmes ou des solutions à la crise écologique ? Les efforts réalisés en la matière sont-ils réels, suffisants ou ne sont-ils que des sujets de communication voire de greenwashing 3 ? Faut-il transformer leur forme juridique et/ou leur gouvernance pour qu’elles contribuent d’avantage à résoudre la crise écologique ? Ces questions se posent aujourd’hui avec beaucoup plus d’acuité qu’il y a 30 ans, du fait du dépassement de plusieurs limites planétaires.

Ce module est très lié au module L’entreprise et sa comptabilité, auquel il sera fait référence implicitement ou explicitement.

L’essentiel

Qu’est-ce qu’une entreprise ?

La notion d’entreprise, objet central des critiques faites au capitalisme, est plus complexe que l’image véhiculée par le débat médiatique sur des multinationales controversées.

En réalité, les entreprises sont de nature, de longévité 4 et de tailles très variées : de l’entreprise individuelle, à la multinationale qui opère dans de nombreux pays et secteurs différents, en passant par l’entreprise multiséculaire. Elles évoluent dans des situations réglementaires et concurrentielles et ont des modes de gouvernance extrêmement variables (ex : du métier très réglementé de notaire au monde très concurrentiel des services informatiques). Leur gouvernance, que nous abordons dans l’Essentiel 4, peut également recouvrir des situations très différentes.

Pour se faire une opinion sur le rôle et la responsabilité actuels de l’entreprise dans la crise écologique et sa résorption éventuelle, il est nécessaire de bien définir ce dont il est question. Il s’agit également de comprendre que, selon les acteurs, les représentations et les attentes ne seront pas les mêmes.

Selon les personnes ou les parties prenantes concernées, la perception de l’entreprise est très différente

Pour ses fondateurs, l’entreprise est un moyen de gagner de l’argent, d’exercer un métier et d’être son propre patron. Ce peut être aussi une aventure humaine, risquée, une manière de concrétiser un rêve, une idée. Il peut s’agir pour eux de réalisation personnelle et d’un enjeu de réussite sociale.

Pour les dirigeants non fondateurs (ou pour les fondateurs après quelques années) les motivations peuvent être un peu différentes : envie de gagner un marché, d’éliminer un concurrent, d’imposer un nouveau produit/service, de faire s’envoler le cours en bourse, de servir un actionnaire précis pour augmenter son pouvoir, etc.

Pour les collaborateurs de l’entreprise, les motivations peuvent être variées tout comme le regard porté sur cette entreprise. Historiquement, le travail a pu être considéré comme une fatalité : il faut travailler pour « gagner sa vie ».

Aujourd’hui les motivations peuvent être plus complexes : faire partie d’une équipe de collègues sympathiques, le plaisir de vendre pour un commercial, le besoin de reconnaissance, le sentiment de participer au projet de l’entreprise, à sa « mission » (même si ce terme est parfois connoté) et le sentiment d’y participer pleinement, à la hauteur de ses capacités. En contrepartie, un salaire (et plus généralement une rémunération) est bien sûr attendu. Le niveau de salaire souhaité peut l’être d’ailleurs plus en fonction de considérations d’équité (obtenir un salaire équivalent à celui d’une autre personne « comparable » faisant aussi bien un travail équivalent) que du désir d’avoir un salaire toujours plus élevé. Cela dépend de la culture et des motivations du salarié considéré.

Pour nombre de parties prenantes et d’observateurs, une entreprise est avant tout un corps social, un ensemble de personnes qui interagissent au sein d’un collectif soumis à des règles de natures différentes : le droit (des sociétés, du travail, etc.), les usages sociaux liés au pays concerné, l’organisation et les méthodes de management spécifiques de l’entreprise, l’ambiance résultant des interactions et des initiatives des collaborateurs…

Sur le ou les territoires où l’entreprise est implantée, elle est vue comme pourvoyeuse d’emplois directs et indirects, en suscitant ou stimulant des activités, que ce soit les fournisseurs et prestataires locaux ou via les activités qui se développent pour apporter biens et services à ses salariés. Elle peut également être perçue comme source de nuisances (et en particulier de bruits ou de pollutions).

Pour les financiers et certains dirigeants, l’entreprise se résume à un ensemble d’actifs qui génèrent des revenus, avec plus ou moins de risques, et peuvent être valorisés à plus ou moins long terme par une cession partielle ou totale. Cette vision est proche de celle des économistes qui ont développé la théorie de l’agence, selon laquelle l’entreprise est un ensemble de contrats (voir l’Idée reçue 2).

Pour certains observateurs et militants, et notamment pour ceux qui se revendiquent du marxisme et de ses successeurs, l’entreprise est un lieu de confrontation entre le capital et le travail, l’un subordonnant l’autre par définition.

Selon la vision de l’entreprise qu’on adopte les questions de gouvernance et de partage des revenus se posent et se règlent de manière assez différente y compris au sein d’un même cadre juridique.

L’entreprise vue par diverses disciplines scientifiques

Les diverses disciplines scientifiques voient l’entreprise à l’aune de leur spécialisation. Mobiliser ces différents types de représentations peut aider à comprendre les facteurs qui bloquent la prise en compte des « limites planétaires » dans la stratégie et les décisions de l’entreprise ; ces blocages n’étant pas nécessairement de l’ordre de la rationalité économique.

Sans entrer ici dans une recension exhaustive, prenons quelques exemples.

Dans le champ économique, de nombreuses théories de la firme ont été élaborées. 5

L’une des plus influentes aujourd’hui est celle développée par Milton Friedman et les promoteurs de la théorie de l’agence pour lesquels l’entreprise est vue à la fois comme un ensemble de contrats et comme la propriété de ses actionnaires. Les économistes institutionnalistes la voient eux comme une construction sociale et un collectif régi par des règles explicites ou implicites, point de vue que nous adoptons ici.

Dans une approche sociologique et anthropologique, l’entreprise est perçue comme un lieu d’alliances, de relations, de coopération, et aussi – voire surtout- de conflits, de guerres internes et externes. L’entreprise est une arme de la « guerre économique globale/totale » (remplaçant les bataillons d’autrefois) : les chefs d’entreprise sont les « généraux » du capitalisme.

Dans une approche biologique, l’entreprise doit avoir une raison d’être. Les termes employés souvent dans ce registre sont de l’ordre de la vie et de la mort : l’âme de l’entreprise, son ADN, son écosystème… Si elle perd ce sens, l’entreprise est en danger. Dans cette vision, le ou les fondateurs et la graine de départ qu’ils ont apportée transcendent l’histoire de l’entreprise. Ils sont à la fois des moteurs et des contraintes : il sera difficile aux successeurs de réaliser des mutations qui sortent de cette « matrice » initiale.

Dans une approche psychologique, une entreprise est un théâtre (et parfois un lieu de purge psychologique) qui met en scène des egos (parfois démesurés), des désirs (d’enrichissement, de pouvoir, de reconnaissance, d’accomplissement), des pulsions, des valeurs, des passions, des failles (allant de manque de certaines compétences clés à parfois des profils psycho-pathologiques) depuis ceux du ou des fondateurs à ceux de tous ses contributeurs.

Dans cette conception, la rationalité apparente de l’entreprise (des décisions sur des critères de performance et d’efficience pour sa croissance) est relativement faible par rapport aux rationalités psychiques de ceux qui la créent, la composent et la gèrent.

L’entreprise vue de la statistique publique

Les organismes statistiques publics, tels l’Insee en France, collectent et analysent les données sur les entreprises pour dresser une image de la structure productive du pays, de son évolution dans le temps, et la comparer avec celle d’autres pays.

L’image de l’entreprise et du système productif rendue par ces organismes est donc profondément structurante puisqu’elle sert de support au débat public sur le sujet. C’est pourquoi nous nous sommes attachés ici a bien comprendre ce dont il est question.

L’entreprise une réalité socio-économique

Seulement, comment définir le contour d’une entreprise ? Cette question est moins anodine qu’il n’y paraît. En effet, la réponse sera différente selon la taille et la complexité de l’organisation concernée.

En première approche, on pourrait penser que l’entreprise se définit par son existence juridique. Elle a d’ailleurs longtemps était confondue avec l’ »unité légale » (voir encadré ci-dessous).

Une telle définition est cependant restrictive et traduit mal la réalité économique.

Comme l’explique l’Insee, « beaucoup d’unités légales ne sont pas autonomes : elles appartiennent à un ensemble plus large, qui regroupe plusieurs unités et qui détient le pouvoir de décision, notamment sur la répartition des facteurs de production ou la recherche et développement ». C’est cet ensemble qu’on appelle entreprise et qui fait sens au niveau économique. 6

Enfin, une entreprise c’est également un collectif de travail, un corps social. C’est pourquoi, la notion d’entreprise se retrouve souvent dans le Code du travail, au sein duquel le terme doit être interprété comme un ensemble de travailleurs exerçant une activité commune sous l’autorité d’un même employeur.

Définitions – Établissements, unités légales, entreprises

L’établissement est une unité de production de biens et services (marchande ou non) localisée géographiquement sur un territoire donné (ex : une boulangerie, un entrepôt, une exploitation agricole, un site de production industrielle, un « bureau » d’une société de conseil). Elle est juridiquement dépendante d’une unité légale. Voir la définition de l’Insee et d’Eurostat.

Une unité légale (UL) est une entité juridique de droit public ou privé (société, entreprise individuelle, administration, collectivité, association etc.) 7 Ce peut être une personne morale ou une personne physique (un indépendant par exemple). Elle peut compter un ou plusieurs établissements (ex : une chaîne de boulangeries, de supermarchés etc.). En 2020, 95 % des UL sont mono‑établissement en France. Voir la définition de l’Insee et celle d’Eurostat.

Un groupe est un ensemble de sociétés (une des formes juridiques que peuvent prendre les UL) liées entre elles par des liens juridiques et/ou financiers et contrôlées par la tête de groupe. On parle de multinationale quand au moins deux des sociétés constituant le groupe sont situées dans des pays différents. Voir la définition de l’Insee.

« L’entreprise » » est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. »

Insee 8 Voir la définition d’Eurostat.

Une entreprise peut donc être une unité légale indépendante ou un groupe. En France, toutes les UL et leurs établissements sont identifiés dans le répertoire SIRENE.

Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee

Combien d’entreprises en France ?

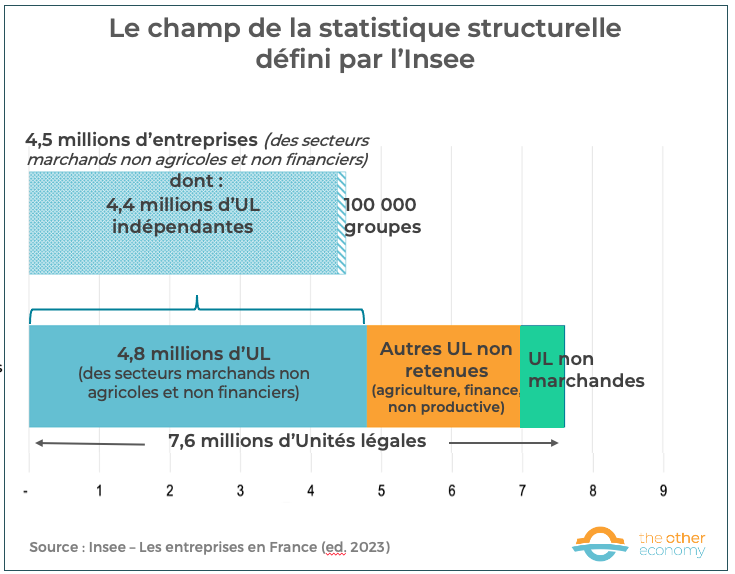

L’analyse du système productif implique de se concentrer sur le secteur marchand, et de disposer de données comptables cohérentes et harmonisées.

L’Insee a ainsi défini le champ de la statistique structurelle d’entreprise (aussi appelé « secteurs marchands non agricole et non financier »), duquel sont exclus :

- les secteurs agricoles (sauf les exploitations forestières) et financiers (sauf les holdings et les auxiliaires financiers et d’assurances) car leur comptabilité n’est pas homogène avec les autres secteurs.

- les activités non marchandes (réalisées par les administrations publiques, ou les associations).

- les activités non productives

Il y a en France, 4,5 millions d’entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers (2021).

Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee et L’essentiel sur… les entreprises – Insee 2024

Les entreprises ne sont pas nécessairement des sociétés

Quand on parle d’entreprise, il est fréquent d’assimiler ce terme à celui de société. Pourtant, les deux concepts sont différents.

Comme vu au point précédent, l’entreprise désigne une réalité socio-économique, dont le support juridique est constitué par une ou plusieurs unités légales.

La société est une des formes que peut prendre une unité légale, mais ce n’est pas la seule (voir définition ci-après). Les entreprises individuelles sont également très nombreuses. Comprendre cela est important car très souvent les débats qui portent sur l’entreprise concerne principalement les sociétés, donc un mode de gouvernance (partage du pouvoir et de la valeur) et des objectifs bien spécifiques.

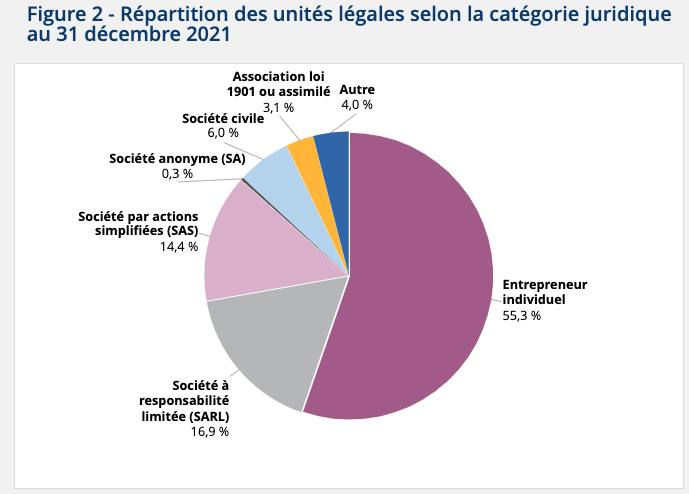

Si, l’Insee ne rend malheureusement pas publiques les informations sur les catégories juridiques des 4,8 millions d’unités légales (et a fortiori des entreprises) retenues dans le champ de la statistique structurelle d’entreprises, on peut cependant tirer quelques ordres de grandeur à partir des données portant sur l’ensemble des 7,6 millions d’unités légales.

Répartition des unités légales en France selon la catégorie juridique fin 2021

Fin 2021, sur les 7,6 millions d’unités légales françaises, plus de 55% sont des entreprises individuelles (environ 4,2 millions), 37,6% sont des sociétés (environ 2,8 millions) et 3% des associations (environ 236 000). La catégorie « Autres » comprend en particulier les administrations publiques (administration de l’État, collectivités territoriales, administrations de sécurité sociales etc.).

Source Les différents niveaux et champs d’observation de l’appareil productif en France – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee

Le champ de la statistique structurelle d’entreprise recouvre pour l’essentiel les entrepreneurs individuels et les sociétés. Cependant, certains entrepreneurs individuels et sociétés appartiennent aux secteurs agricoles et financiers et sont donc exclus. D’autres peuvent n’avoir aucune activité productive. 9 Certaines sociétés civiles n’ont pas d’activité marchande. 10 Certaines structures répertoriées dans « Autres » , telles les entreprises publiques, peuvent être incluses.

On ne peut donc pas déduire entièrement des statistiques ci-avant la forme juridique des entreprises retenues dans la statistique structurelle par l’Insee. On peut cependant former l’hypothèse qu’au moins une entreprise sur deux relève du statut juridique de l’entrepreneur individuel.

Les différences entre les statuts juridiques

- Les entreprises individuelles

Il s’agit des entreprises créées en nom propre : elles n’ont pas de personnalité juridique distincte de leur fondateur. Jusque très récemment les entrepreneurs individuels étaient responsables des dettes sociales sur leur biens propres (en dehors de la résidence principale). Depuis la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante de 2022, seuls les éléments nécessaires à leur activité professionnelle peuvent être saisis en cas de défaillance professionnelle.

Parmi les entrepreneurs individuels, il existe un statut spécifique : celui de micro-entrepreneur (appelé auto-entrepreneur jusqu’en 2014), qui offre des formalités de création d’entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

- Les sociétés

La notion de société est définie dans l’article 1832 du Code civil.

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Une société est donc une personne morale résultant d’un acte juridique ayant pour objectif premier de réaliser des profits au bénéfice de ceux qui l’ont créée.11

Il existe de nombreux types de sociétés qu’on peut regrouper en deux grandes catégories n’ayant pas les mêmes implications pour leurs fondateurs :

Les sociétés de personnes (partnership en anglais) sont caractérisées par l’importance de la collaboration des associés qui ont créé la société (ou l’ont rejoint). En contrepartie des ressources qu’ils apportent pour former le capital de la société, ils reçoivent des titres financiers appelés parts sociales, dont la cession est très encadrée 12 (à la différence des actions). C’est une façon d’empêcher la dilution du capital. Par ailleurs, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Cela signifie qu’un associé peut être poursuivi pour la dette d’un autre et que les associés sont responsables sur l’ensemble de leurs biens personnels (et non pas seulement professionnels). La confiance entre les associés est donc essentielle.

Les formes juridiques des sociétés de personnes en France sont la société en nom collectif (SNC), la société en participation et surtout la société civile, telles la SCI (société civile immobilière) pour la gestion de bien immobilier ou la SCP (société civile professionnelle), créées pour exercer des professions libérales réglementées (notaires, avocats, commissaires aux comptes, médecins etc.).

Les sociétés de capitaux sont plus centrées sur les titres émis que sur les associés eux-mêmes. Les apports initiaux pour former le capital se traduisent par des titres financiers, les actions, que les associés (ou actionnaires) peuvent librement 13 transmettre (y compris sur une bourse si la société est cotée). Par ailleurs, la responsabilité des associés est limitée à leur apport et ils ne sont pas solidairement responsables.

Les principales formes de société de capitaux en France sont la SA (société anonyme) et ls SAS (société anonyme simplifiée). Les SARL sont considérées comme des sociétés mixtes ou hybrides. 14

Ce premier tour d’horizon permet de comprendre que l’entreprise n’est pas forcément une société alors que les deux termes sont très souvent confondus. La première est un concept socio-économique utilisé pour l’analyse du système productif, la seconde est un statut juridique revêtant des spécificités bien particulières.

Les entreprises sont de toutes tailles, de tous âges et de poids différents sur l’activité productive

Les statistiques portant sur les entreprises sont extrêmement riches. Elles permettent par exemple de comprendre leur très grande diversité que ce soit en termes de taille, de secteurs d’activité et d’impact sur le système productif. Cependant, comme nous le rappelons souvent dans The Other Economy, il est également nécessaire de prendre du recul par rapport aux chiffres pour appréhender les valeurs que recouvrent les différentes façons de compter.

La structure productive est très concentrée

Une façon commune d’observer le monde des entreprises est de les différencier par taille pour évaluer leur poids dans le tissu productif au regard de différents indicateurs (nombre, emploi, chiffre d’affaires, valeur ajoutée, exportations etc.). Des seuils ont pour cela été définis dès 2003 au niveau de l’Union européenne (les États membres étant tenus de respecter les seuils maximaux avec certaines marges de manœuvre).

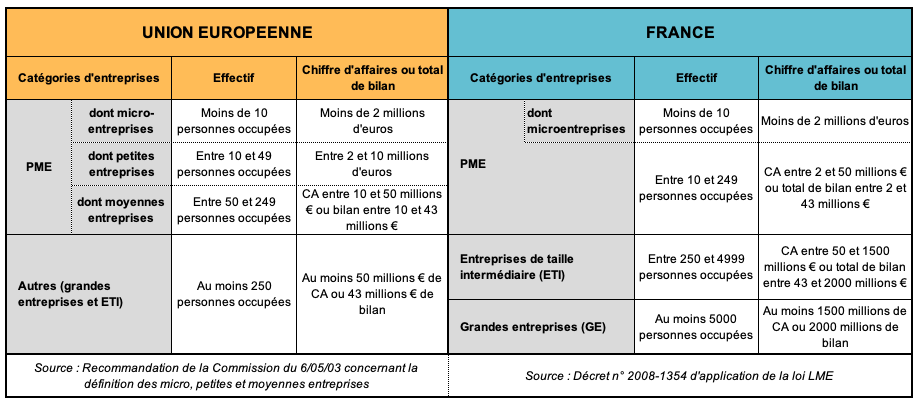

Seuils permettant de classer les entreprises par taille dans l’Union européenne et en France

Les principales différences entre les deux classifications résident dans le fait que l’Union européenne a créé davantage de subdivisions au sein des PME et que la France a choisi de distinguer les ETI et les grandes entreprises.

Source Dans une Recommandation de 2003, la Commission européenne a défini des seuils permettant de catégoriser les entreprises en fonction de l’effectif et de données financières (chiffre d’affaire ou total de bilan). La France a transposé les recommandations de la Commission dans un décret d’application de la loi de Modernisation de l’Économie de 2008.

Attention de ne pas confondre la microentreprise (MIC) dont il est question ici qui est un concept statistique et peut prendre la forme juridique d’une entreprise individuelle ou d’une société et le statut de microentrepreneur (abordé dans l’Essentiel 1.4), qui est un statut spécifique d’entreprise individuelle en France.

L’effectif correspond au nombre de « personnes occupées ». Il comprend des salariés de l’entreprises et des non-salariés (propriétaires exploitants, associés très investis, personnes assimilées à des salariés au regard du droit national). 15

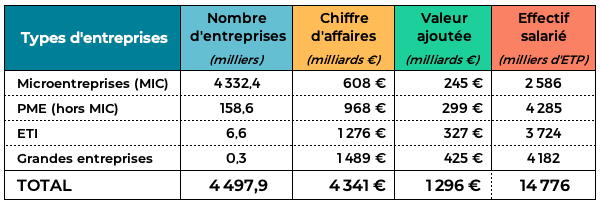

Quelques indicateurs sur la structure productive en France par taille d’entreprise

En 2021, les 4,5 millions d’entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers en France réalisent 1 296 milliards d’euros de valeur ajoutée et emploient 14,7 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), sachant que la France compte au total une trentaine de millions d’emplois.

Source L’appareil productif français en 2021 – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee

Champ : secteurs marchands non agricoles et non financiers. Pour une définition, voir l’Essentiel 1.3 Combien d’entreprises en France ?

Comme on peut le constater sur le graphique ci-après, le tissu productif français est très concentré. Si les MIC représentent 96% des entreprises (4,3 millions) en 2021, leur poids est nettement moins important en termes d’effectif salarié (18%) et de valeur ajoutée (19%). A l’inverse, les quelques 300 grandes entreprises représentent 28% des salariés et 33% de la valeur ajoutée.

Le tissu productif français est très concentré (2021)

Source L’appareil productif français en 2021 – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee

Champ : secteurs marchands non agricoles et non financiers (Pour une définition voir l’Essentiel 1.3 Combien d’entreprises en France ?)

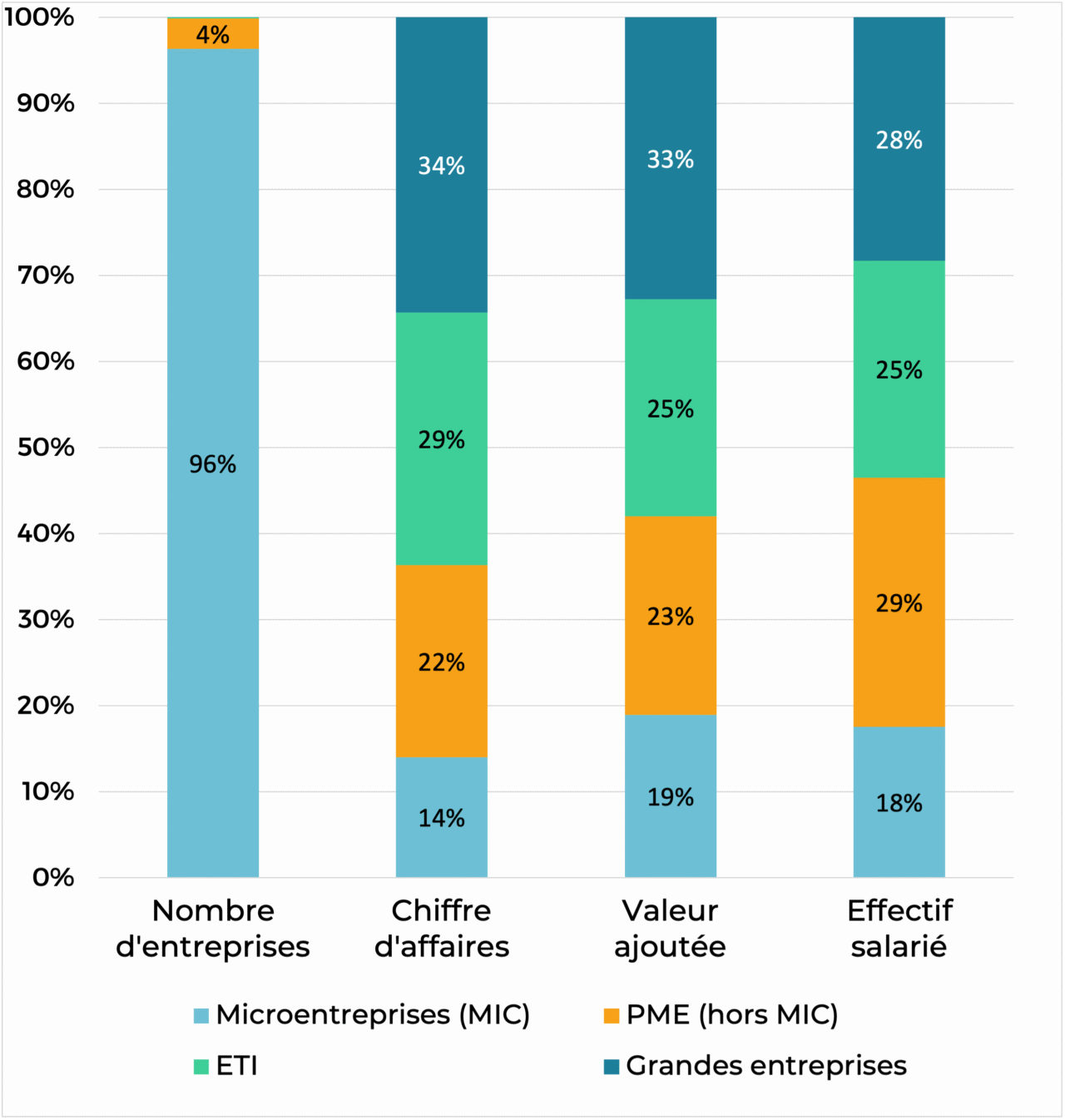

La situation française n’est pas exceptionnelle en Europe. Partout, les MIC dominent en termes de nombre d’entreprises. Les ETI et grandes entreprises génèrent autour de la moitié de la valeur ajoutée. Sur la question de l’emploi, la situation est plus contrastée : les MIC représentant un peu moins du tiers des personnes occupées dans l’Union européenne, mais seulement 19% en Allemagne et 43% en Italie.

Comparaison de la structure productive dans différents pays de l’Union européenne selon la taille des entreprises

Source Eurostat – Statistiques sur les entreprises par classe de taille et activité de la NACE Rév. 2 (consulté en juin 2024)

Champ : Industrie, construction et services marchands (ce champ est à peu près équivalent à celui secteurs marchands non agricoles et non financiers retenu par l’Insee).

Attention, l’indicateur d’emploi retenu est celui des personnes occupées15 (l’indicateur d’effectif) alors que l’Insee utilise celui de salariés en ETP (toutes les personnes occupées ne sont pas des salariés).

Autres types d’informations disponibles : secteurs, démographie des entreprises etc.

Les instituts statistiques rendent disponibles de nombreuses autres données permettant d’analyser le tissu productif. Il est par exemple possible d’analyser le poids des différents secteurs économiques en matière de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée, d’emploi, d’investissement, d’exportation etc.

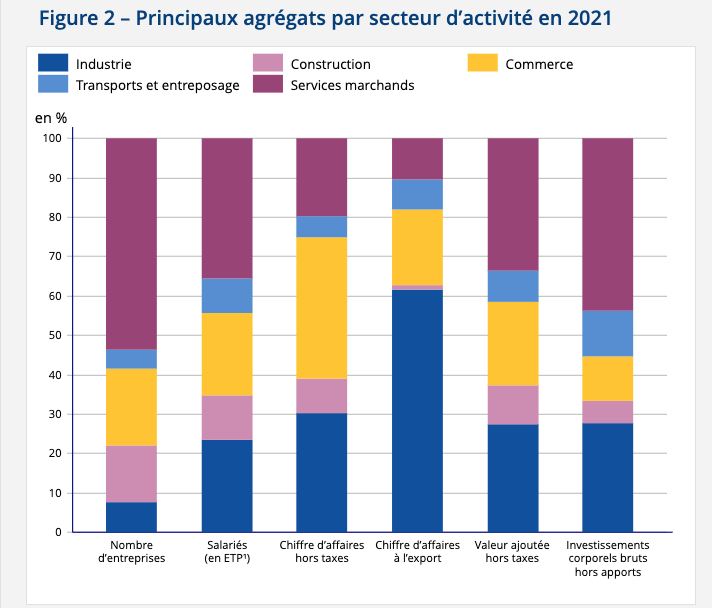

Principaux agrégats par secteur d’activité en 2021

Source Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers – Les entreprises en France Édition 2023 – Insee

À noter que les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers comptent 3,7 millions d’entreprises réalisant 4142 milliards de chiffre d’affaires. Ils constituent donc une sous-partie17 du champ de la statistique structurelle retenu par l’Insee (que nous avons défini dans l’Essentiel 1) qui compte lui 4,5 milliards d’entreprises pour 4241 milliards de chiffre d’affaires.

Des statistiques existent également concernant la « démographie » des entreprises car celles-ci ne sont pas éternelles. On apprend ainsi par exemple qu’en France, 61% des entreprises créées en 2014 étaient encore actives cinq ans après leur création18. Ce qui en creux signifie que 40% des entreprises « meurent » dans les 5 ans qui suivent leur création19.

Pour en savoir plus

L’Insee réalise chaque année un ouvrage très complet sur Les entreprises en France.

Pour l’Union européenne, le site Eurostat statistics explained propose une section très complète

La nécessaire prise de recul par rapport aux données statistiques

Comme souvent dans The Other Economy, nous souhaitons mettre en évidence l’importance de prendre du recul sur les statistiques. En effet, si elles se basent sur des données concrètes, collectées auprès des acteurs économiques, elles obéissent néanmoins à des conventions c’est-à-dire des choix réalisés par les statisticiens selon des raisonnements et des justifications qui ne peuvent relever d’une objectivité totale par rapport à la description du réel.

Le champ observé par les organismes statistiques n’est pas neutre

Le rapport Les entreprises en France – Édition 2023 de l’Insee est censé présenter « une vue structurelle complète de notre système productif ».

Comme on l’a vu dans l’Essentiel 1.3, la statistique structurelle d’entreprise porte sur les « secteurs marchands non agricoles et non financiers » qui comprenaient en 2021 4,5 millions d’entreprises correspondant à 4,8 millions d’unités légales.

Pourtant, l’Insee recense près de 7,6 millions d’unités légales actives en France. Le passage d’un chiffre à l’autre a impliqué de faire des choix, d’adopter des conventions justifiées par des considérations techniques (exclusion de la plupart des structures agricoles et financières car ayant des comptabilités différentes des autres secteurs) ou sans justification (exclusion des activités non marchandes).

Cependant, l’ambition étant d’analyser le système productif, le fait d’exclure la production agricole, les services financiers ainsi que toutes les activités non marchandes peut questionner. Doit-on considérer que les services publics d’éducation, de santé, de justice ou de maintien de l’ordre ne participent pas à l’activité productive ? Qu’en est-il également de la contribution des centaines de milliers d’associations ? Ces questions peuvent être légitimement posées tant ces choix conduisent à diffuser un message biaisé sur ce qui constitue le tissu productif d’un pays.

Il est intéressant de mettre les chiffres sur le système productif délimité par l’Insee en regard de ceux concernant l’économie dans son ensemble

La production non marchande par exemple représentait un peu plus de 11% de la production française totale en 202120, et cela sans compter tous les services ne faisant l’objet d’aucune transaction monétaire (par exemple le travail des 12 millions de bénévoles français).

Quant à la valeur ajoutée, elle s’est élevée à 2217 milliards d’euros21 cette même année. Avec 1296 milliards de valeur ajouté, le système productif français tel que délimité par l’Insee en représente donc moins de 60%. Le même type d’analyse est éclairant en ce qui concerne l’emploi (voir l’Idée Reçue 1 Seules les entreprises créeraient des richesses et de l’emploi).

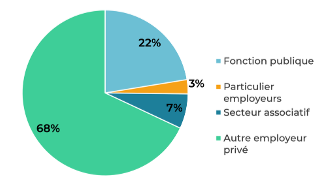

Bien sûr, les secteurs agricole, financier, associatif, les administrations publiques font également l’objet d’analyses statistiques. Mais l’angle donné n’est pas le même. Pour les administrations par exemple, la question des finances publiques (dépenses, dette et déficit) est bien plus mise en avant que celle de leur contribution au système productif. Cette problématique est bien illustrée également par l’économie sociale et solidaire (ESS), située à l’interface entre secteurs marchands et non marchands du fait de la multiplicité des structures qui la composent. Les statistiques très lacunaires sur le sujet permettent tout de même de comprendre que cette part de l’économie centrée sur l’objet social plus que le profit représente une part conséquente de l’activité notamment en termes d’emplois (voir l’Essentiel 4 sur la gouvernance).

Les conventions statistiques en lente évolution n’ont pas été conçues pour percevoir la dimension matérielle de la production

Les conventions statistiques sont le plus souvent élaborées dans un cadre régional (Union européenne) voire international. Elles correspondent aux besoins d’une époque et sont très longues à faire évoluer.

L’exemple de la division sectorielle de l’économie est à cet égard éclairant. Créée en 1993, la NAF (nomenclature d’activités françaises), est « une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale ». Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne (NAVE Rev2), elle-même dérivée de la nomenclature internationale. Elle a été révisée deux fois, en 2003 et en 2008.

Élaborée à une époque où les questions écologiques étaient peu présentes dans le débat public, cette nomenclature n’a pas pris en compte les dimensions de consommation de ressources naturelles et de pollution liées aux activités économiques. D’autres nomenclatures ont donc été élaborées pour traiter de ces questions, telle celle qui structure les grands secteurs de l’économie pour rendre compte des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. La correspondance entre les deux et donc l’analyse du système productif au regard de ces émissions n’est pas évidente.

L’entreprise : un lieu de coopération et de tensions entre de multiples acteurs internes et externes

Les entreprises s’inscrivent dans un environnement institutionnel, humain et naturel

Une entreprise ne peut fonctionner et encore moins se développer sans que de multiples tâches de natures différentes soient réalisées, en interne par des salariés ou en externe par des prestataires de service ou des fournisseurs.

Elle dépend aussi de services publics gratuits ou payants et de la disponibilité d’infrastructures (transport, énergie, déchets, télécom) et d’institutions de qualités (éducation et formation, santé, justice, système de droit etc.). Elle s’insère dans des « écosystèmes » humains (les parties prenantes) et/ou naturels (l’environnement).

Elle est soumise à de nombreuses obligations juridiques : le droit social, le droit des sociétés et le droit fiscal, le droit de l’environnement, le droit des affaires (ou des contrats), de la propriété intellectuelle et de la concurrence. Il existe également certains secteurs qui sont soumis à des réglementations particulières (par exemple en France : la banque, les assurances, les librairies, la presse etc.) et des professions libérales réglementées qui sont soumises à des obligations spécifiques22).

Rappelons enfin que certaines activités sont interdites voire criminelles23. Elles ne sont pas nécessairement anecdotiques au plan économique et certaines d’entre elles sont comptabilisées dans le PIB (voir notre module PIB, Croissance et Ressources planétaires – Sous partie Comment sont définies les limites de la production ?)

Différentes fonctions sont mises en œuvre dans l’entreprise

Le « chef d’entreprise » (une personne ou plusieurs associés) incarne et défend le projet de l’entreprise auprès de ses clients de ses collaborateurs et des autres parties prenantes. C’est aussi un chef d’orchestre qui s’assure que les fonctions à remplir le sont « adéquatement » (c’est-à-dire au niveau de qualité requis pour un coût adapté) et veille à la bonne insertion de l’entreprise dans le ou les écosystèmes avec lesquels elle interagit. C’est un arbitre des nombreux conflits que vit l’entreprise. Ce n’est donc pas juste un gestionnaire, un comptable ou un manager.

Faisons un point rapide sur les fonctions à assurer pour qu’une entreprise fonctionne.

Une entreprise, quelle que soit sa taille, réalise en interne ou fait réaliser par des fournisseurs ou des prestataires de service de multiples fonctions. Le poids des effectifs affectés à telle ou telle fonction dépend bien sûr de la taille de l’entreprise mais aussi de sa « mission » et de son modèle d’affaires.

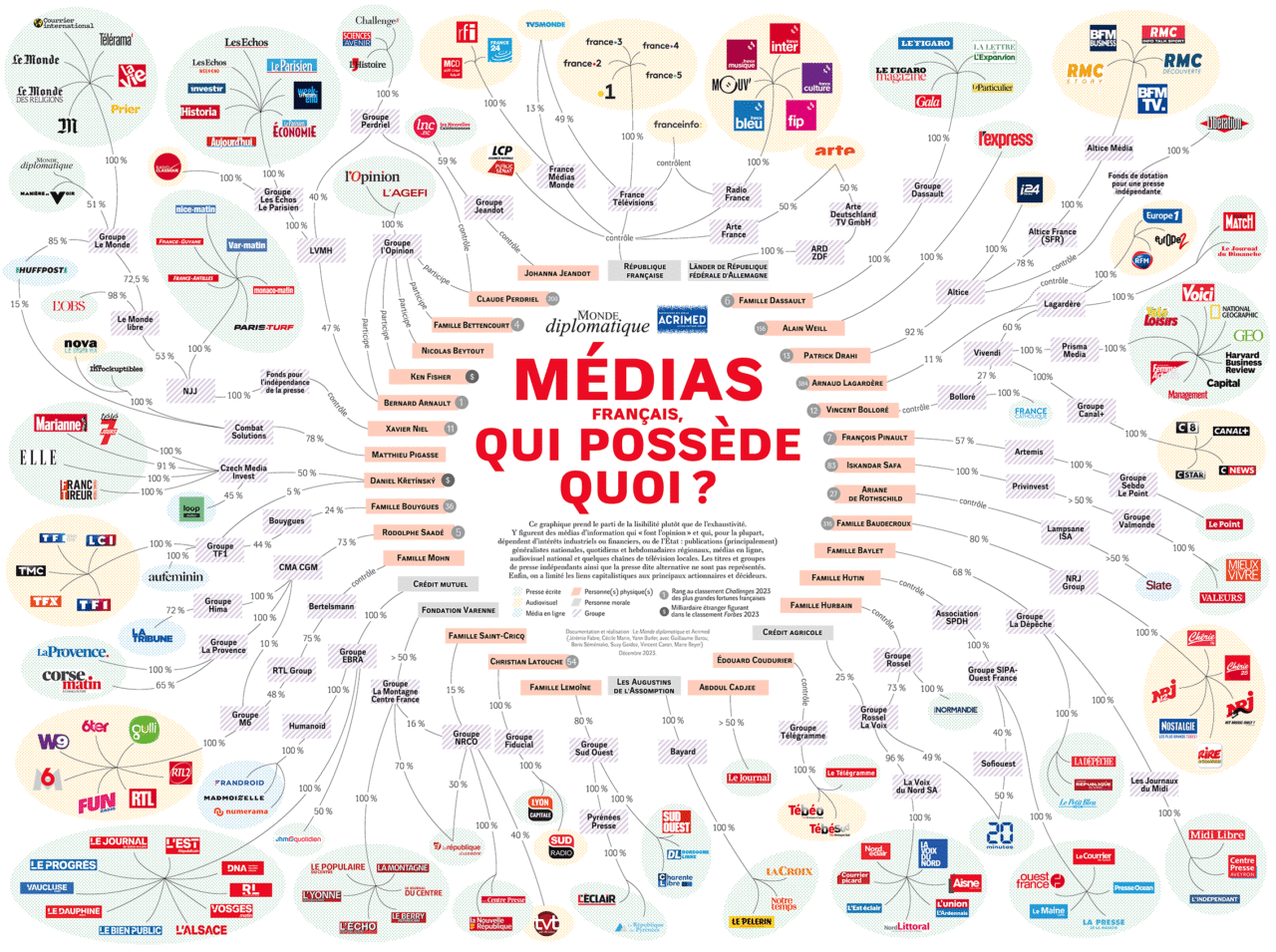

Qu’est-ce qu’un modèle d’affaires ou business model ?

L’expression modèle d’affaires24 désigne la façon dont une entreprise est censée réaliser des bénéfices. Le modèle d’affaires le plus répandu est évidemment la production et la vente de produits ou services générant une marge. Mais il en existe d’autres. La presse « gratuite » est par exemple un modèle d’affaires spécifique, dans lequel la publicité est la source de revenus principale, ce qui crée des biais dans le choix, la production et la mise en valeur de l’information. Un autre exemple est celui de certains géants du numérique tel Google qui offrent des services gratuits à leurs usagers et tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente de publicités ciblées réalisées via l’exploitation des données personnelles de ces mêmes usagers.

Le modèle d’affaires, au même titre que la stratégie, est un aspect crucial dans le succès ou non d’une entreprise. L’Histoire nous montre un nombre important d’échecs ou de réussites fortement liés au modèle d’affaires. La presse écrite, dont les difficultés économiques sont récurrentes, en est un exemple emblématique.

Les financeurs (banquiers, investisseurs) ont besoin de comprendre le ou les modèles d’affaires des entreprises dans lesquelles ils investissent et leur sensibilité à des facteurs externes ou internes. Ne pas bien comprendre ce qui génère les profits d’une entreprise est en effet très risqué.

Source Pour en savoir plus voir la vidéo Comprendre les business models en 5 minutes sur Xerfi Canal

Voici une liste très synthétique des fonctions remplies au sein de l’entreprise, et incarnées de manières différentes selon les cas :

- la définition de la « mission » et de la stratégie à plus ou moins long terme ;

- la vente (marketing, publicité, service commercial, relation aux clients, « business développement ») ;

- la communication externe et interne (via ou non la presse et les médias d’information) ;

- les ressources humaines et la gestion sociale : paie, déclarations sociales, médecine du travail, relations avec les représentants du personnel, recrutement, formation, gestion anticipée des compétences, gestion des maladies, des congés et des départs (démissions, licenciements individuels et collectifs) ;

- la production (et les services qui la soutiennent), la sous-traitance éventuelle et les achats ;

- la gestion de l’informatique (logiciels et matériels) ;

- la gestion comptable et financière : financement de l’entreprise (par le recours au crédit, aux actionnaires, aux marchés), gestion de trésorerie, comptabilité, contrôle de gestion, communication et reporting financier

- le juridique : droit social, droit des sociétés et droit fiscal, droit de l’environnement,

- droit des affaires (ou des contrats), droits de la propriété intellectuelle et de la concurrence etc.

- la recherche fondamentale ou appliquée et le développement de nouveaux produits et services ;

- les relations publiques : relations avec les autorités politiques et administratives au niveau pertinent, les organisations professionnelles, les ONGs et exercice éventuel d’une influence sur ces acteurs ;

- le suivi et le contrôle de la responsabilité sociétale et environnemental de l’entreprise.

L’entreprise n’est pas isolée

Elle s’insère au sein d’un réseau de parties prenantes : clients, personnel, fournisseurs, État et administrations publiques, actionnaires, investisseurs, banquiers. Elle exerce sur un ou plusieurs territoires, elle a des voisins et bénéficie de services et d’infrastructures publics.

Les entreprises ne peuvent vivre et se développer sans l’accord implicite des citoyens, ce qu’on appelle « le permis social d’opérer » ; elles doivent avoir une certaine légitimité qui ne se réduit ni au respect du droit, ni au fait qu’elles peuvent trouver des clients solvables. Cette pression sociale s’exerce sur les dirigeants et leur impose de fait des limites.

Plus prosaïquement, les entreprises doivent inspirer durablement confiance à leurs clients sur la qualité de leurs produits et services et la conformité aux allégations formulées. Elles sont de plus en plus questionnées sur l’ensemble de leurs pratiques sociales et environnementales.

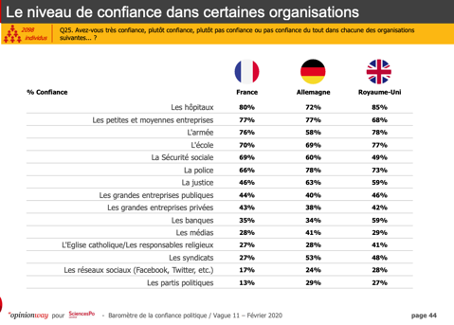

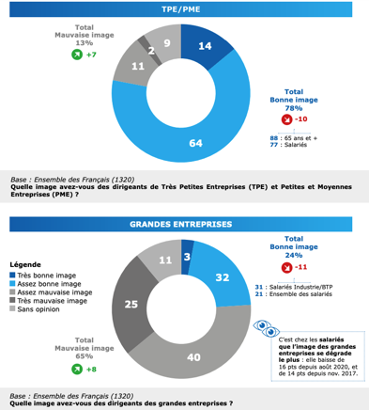

Les grandes entreprises privées, n’inspirent souvent qu’une confiance mitigée comme le montre par exemple l’extrait suivant de la vague 11 du Baromètre de la confiance politique (2020).

La communication des grands groupes est régulièrement mise en doute : en France, un prix Pinocchio a été créé, pour dénoncer le « greenwashing ». Des applications en ligne, telle MoralScore évaluent les entreprises au regard de différents critères (environnement, contribution sociale, respect de la vie privée, conditions de travail etc.). Les étudiants manifestent de plus en plus de recul voire de rejet pour certaines grandes entreprises, et grands groupes ce qui se manifeste par des difficultés croissantes de recrutement.

Comme on le voit dans le baromètre ci-dessous, les dirigeants des grandes entreprises ont plutôt une mauvaise image auprès du public, contrairement aux dirigeants des PME.

Source Baromètre de la relation des Français à l’Entreprise – Une enquête Elabe pour l’Institut de l’Entreprise – Edition 2023

L’entreprise, carrefour de coopérations et de conflits

L’entreprise est d’abord un lieu de coopération, c’est sa raison d’être.

Si une entreprise est créée c’est que son ou ses créateurs pensent que le regroupement de compétences et de capitaux financiers qu’il(s) imagine(nt) sera plus efficace que leurs actions individuelles, même organisées par des contrats.

Au sein de l’entreprise, les coopérations sont effectives, nécessaires et favorisées par le principe même de l’organisation. Les relations entre les salariés ne sont généralement pas l’objet de contrats précis, chacun a des marges d’appréciation et de manœuvre. Même si les intérêts individuels ne sont pas du tout absents, l’entreprise stimule les services croisés : tu peux me rendre ce service, à charge de revanche…

L’entreprise est aussi un lieu de conflits ou de tensions :

- entre le « patron » et les salariés, le premier devant incarner l’intérêt de l’entreprise (et parfois des détenteurs de capitaux) parfois au détriment de certains salariés ;

- entre l’entreprise et ses fournisseurs/prestataires de service où chacun a des intérêts opposés (les fournisseurs veulent vendre au mieux à leur client (l’entreprise) qui elle veut acheter au mieux…) ;

- entre les salariés où les limites de la coopération peuvent se révéler quand il est question de hausses de salaires, de primes, de promotions et de pouvoirs.

L’art du management (des milliers de livres, de séminaires, de formations sont vendus dans le monde sur ce sujet) c’est précisément de favoriser la coopération sans annihiler l’émulation, l’initiative, et la reconnaissance de celles et ceux qui contribuent le plus et le mieux à ce que l’entreprise atteigne ses objectifs. C’est aussi l’art d’arbitrer les inévitables conflits dont l’entreprise est porteuse.

Syndicats et représentants du personnel

Le plus souvent, l’entreprise est dirigée par les représentants de ses actionnaires (voir l’Essentiel 4 sur les différentes formes de gouvernance25). Ses salariés sont représentés dans et autour des entreprises par des structures chargées de défendre leurs intérêts, de participer à certaines négociations et qui peuvent, le cas échéant, engager un rapport de forces avec les dirigeants. Cette réalité s’est construite et n’est pas née spontanément. Par ailleurs, ces structures ont plus ou moins de poids et de pouvoir selon les époques et selon les pays.

Le développement du syndicalisme a permis d’obtenir des droits sociaux

Le capitalisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle a évolué sur le plan social principalement du fait de conflits visant à obtenir des droits sociaux.

Les années 1880 ont marqué la naissance du syndicalisme en Europe, dans une période marquée par la notion de lutte des classes (entre le prolétariat et le patronat). Il s’est développé au sein de grands sites industriels, où le travail humain a été progressivement parcellisé pour augmenter sa productivité, puis de plus en plus mécanisé, automatisé, et enfin robotisé. En engageant un rapport de forces avec les gouvernements notamment via la grève, les syndicats ont contribué à obtenir des avancées sociales et une amélioration des conditions de travail.

Quelques étapes des avancées sociales en France

- 1841 : Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans.

- 1864 : Droit de grève toléré.

- 1874 : Création de l’inspection du travail.

- 1884 : Loi Waldeck-Rousseau autorisant la création de syndicats.

- 1892 : Temps de travail des femmes limité à 11h et interdit la nuit.

- 1898 : Responsabilité du chef d’entreprise en cas d’accident du travail.

- 1900 : Temps de travail limité à 10h.

- 1906 : Loi instaurant le repos dominical (qui avait été supprimé en 1880).

- 1910 : Retraites ouvrières financées par les employés, les employeurs et l’État.

- 1919 : Temps de travail limité à 8h.

- 1936 : Semaine de quarante heures, congés payés, droit de se syndiquer librement, instauration du délégué du personnel, loi sur les conventions collectives de travail.

- 1941 : Instauration du régime de retraite par répartition et du minimum vieillesse.

- 1944 : Création du régime général de la sécurité sociale conformément au programme du Conseil national de la Résistance.

- 1946 : Reconnaissance du droit à l’emploi et du droit de grève dans le préambule de la constitution de la IVe République (repris dans celui de la V7 République).

- 1950 : Instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui devient le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 1970.

- 1956, 1963 : 3è et 4è semaines de congé payé.

- 1982 : 5è semaine de congé payé + loi sur les 39h hebdomadaires + Lois Auroux sur le droit d’expression et la négociation collective.

- 1983 : Age légal de la retraite à 60 ans.

- 1986 : Création du Revenu minimum d’insertion.

- 1998 : Semaine de 35h (Loi Aubry)

- 1999 : Couverture maladie universelle.

Source En savoir plus sur la page Politique sociale en France de Wikipédia

Le pouvoir syndical, est encore très puissant pendant les 30 Glorieuses (1945-1975) avec des différences notables selon les pays : certains particulièrement dans l’Europe du Nord, connaissant des taux de syndicalisation beaucoup plus importants que d’autres.

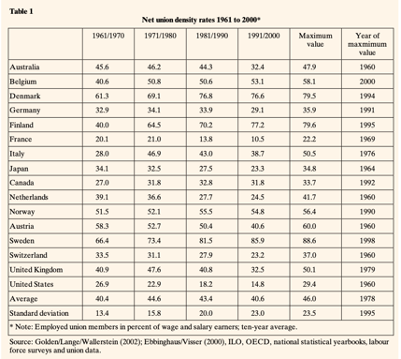

Taux de syndicalisation, 1961 – 2000

Source Trade Union Density in International, Institute for Economic Research, Munich, 2004

Part de membres de syndicats parmi les personnes salariées, moyenne sur 10 ans.

Au cours des dernières décennies, les taux de syndicalisation refluent un peu partout (voir base de données sur la syndicalisation de l’OCDE 2000-2020). C’est particulièrement le cas en France il s’effondre à partir de la fin des années 1970 pour stagner autour de 10%26. Par ailleurs, une étude de la Direction des statistiques du ministère du travail (DARES) de 2017 montre l’affaiblissement de la participation des salariés aux activités syndicales avec un net décrochage autour de 2010.

Les causes du recul syndical sont variées et diffèrent selon les pays :

- le déclin des activités industrielles et manufacturières, l’externalisation croissante dans les grands groupes, le développement de l’intérim sont autant de facteurs empêchant les travailleurs de se regrouper ;

- des évolutions culturelles et idéologiques (avec une individualisation et un consumérisme croissant dans la société concomitant d’un déclin plus général des activités militantes) ;

- des changements programmatiques au sein des partis politiques, des conditions de travail et de rémunération, et des lois « sociales » ;

- le peu de représentativité des syndicats dans les pays comme la France où ils représentent de moins en moins de salariés.

Parallèlement au développement du syndicalisme, des lois sociales ont accru la place des représentants du personnel au sein de l’entreprise

Cette place reste cependant le plus souvent limitée. Dans l’exemple français que nous détaillons ici, les représentants du personnel ont un pouvoir d’expression (et en outre pas forcément de l’ensemble des salariés…), pas toujours de consultation et encore moins de co-détermination ou de co-décision.

Si le code du travail, né en 1910, n’a cessé d’évoluer, les lois Auroux de 1982 en ont modifié plus d’un tiers. Ces textes constitués de 2 ordonnances et de 4 lois, ont renforcé le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, ont doté le comité d’entreprise d’un budget de fonctionnement, consacré l’obligation d’une négociation collective annuelle et créé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que le droit de retrait.

La dernière grande réforme du droit du travail date de 2017 avec les ordonnances Macron qui ont, sur un plan général, instauré un droit du travail moins favorable aux salariés. Ces ordonnances ont de plus fusionné les différentes instances représentatives existantes (délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise) dans une instance unique le Comité Social et Économique (CSE), obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés.

Les missions du CSE consistent essentiellement à présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés (salaire, convention collective, application du code du travail), et à promouvoir de bonnes conditions de travail. Le CSE peut également réaliser des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, saisir l’inspection du travail et dispose d’un droit d’alerte (en cas d’atteinte aux droits des personnes ou à leur santé, en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il est obligatoirement consulté sur certaines questions relatives à la vie de l’entreprise, à sa stratégie et à l’emploi27 mais l’employeur reste libre de tenir compte ou pas de cet avis.

Les questions environnementales ont fait une entrée tardive dans le droit d’expression des salariés

Les CHSCT devaient être réunis en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant (ou ayant pu) porté atteinte à l’environnement et aux salariés. En 2017, la création du CSE élargit le droit d’alerte aux atteintes à l’environnement.

La loi climat et résilience (art 40) de 2021 élargit les mission du CSE en précisant que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il assure une expression collective des salariés sur les décisions des dirigeants de l’entreprise « notamment au regard de [leurs] conséquences environnementales » (art. L2312-8 du code du travail). Enfin, les enjeux de la transition écologique sont intégrées aux négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Enjeux et variété de la Gouvernance

Comme nous l’avons vu dans l’Essentiel 1, l’entreprise désigne avant tout une réalité socio-économique. Elle peut avoir pour support juridique soit une personne physique (entrepreneur individuel), soit une (ou plusieurs) personne morale (société, coopérative, mutuelle etc.). Nous nous intéressons ici essentiellement aux personnes morales puisque le gouvernement (ou la gouvernance) de l’entreprise implique l’existence d’une structure collective.

Nous avons défini le gouvernement de l’entreprise comme « un ensemble de dispositions légales, réglementaires ou pratiques qui délimite l’étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés d’orienter durablement l’entreprise », étant entendu qu’orienter l’entreprise signifie « prendre et contrôler les décisions qui ont un effet déterminant sur sa pérennité et donc sa performance durable ».

Nous allons voir que la gouvernance concerne différents types de pouvoirs, et que selon les formes d’organisation juridique des sociétés privées, les actionnaires y tiennent un rôle plus ou moins important.

Les quatre pouvoirs de la gouvernance

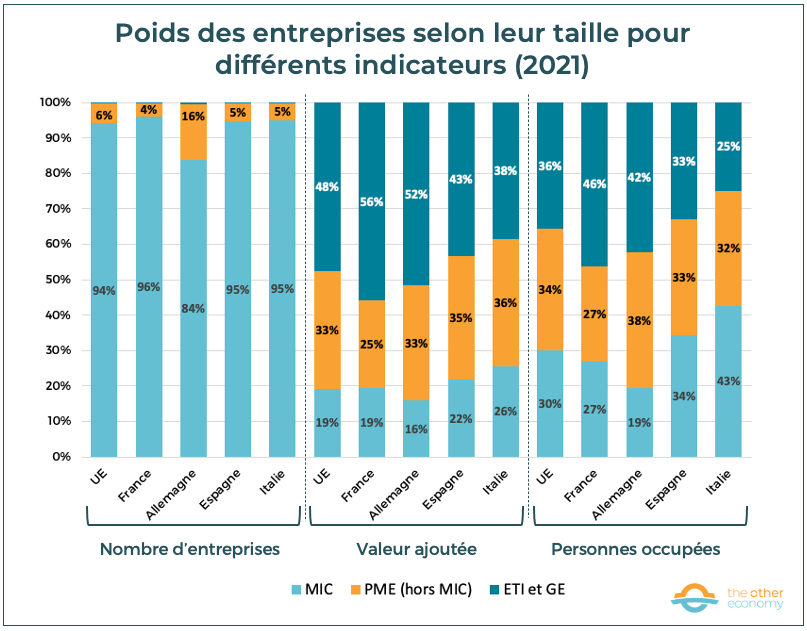

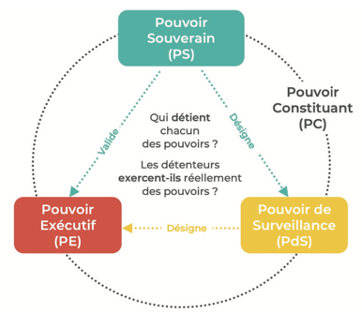

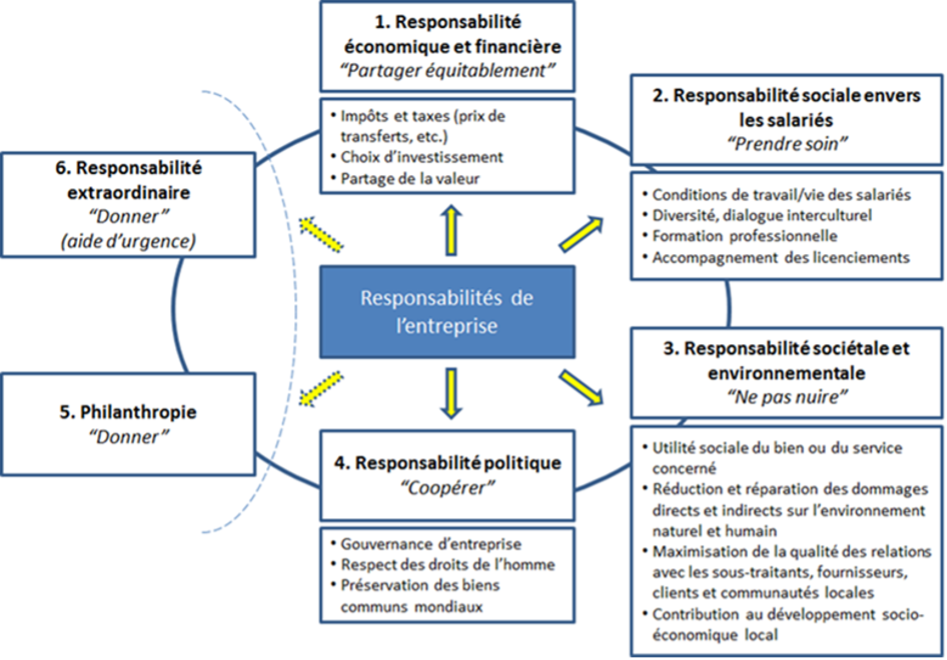

Dans son livre, La gouvernance d’entreprise (PUF, 2018), Pierre-Yves Gomez décompose les responsabilités liées à la gouvernance en quatre pouvoirs qui sont représentés dans le schéma ci-après.

Cette typologie lui permet d’analyser chaque gouvernance organisationnelle en fonction de deux questions clefs : qui détient chacun de ces pouvoirs, formellement ou tacitement ? Comment ces pouvoirs sont-ils exercés par les personnes qui les détiennent ?

Les 4 pouvoirs de la gouvernance d’entreprise

Source Benchmark des nouveaux modèles de gouvernance, Heart Leadership University et Prophil (2022)

Le pouvoir constituant fixe l’ensemble des lois et règles établissant le cadre dans lequel le gouvernement de l’entreprise pourra s’exercer. Il s’agit principalement du cadre juridique national et international. Ce pouvoir est donc principalement exercé par la puissance publique et en particulier l’État.

Le pouvoir souverain est celui qui fonde les autres -en respectant le pouvoir constituant- et assure leur continuité. Il est détenu par les actionnaires dans les sociétés, par les sociétaires dans le cas des coopératives ou des mutuelles, par les membres pour les associations. Parmi ses prérogatives, on retrouve notamment la validation des comptes annuels, de la gestion réalisée par le pouvoir exécutif ainsi que la désignation des administrateurs (qui détiennent le pouvoir de surveillance).

Le pouvoir de surveillance a pour fonction d’administrer l’organisation ce qui implique notamment la responsabilité de désigner ses dirigeants (détenteurs du pouvoir exécutif) et de sélectionner les orientations stratégiques parmi celles qu’ils proposeront et de contrôler les résultats. Ce pouvoir est exercé par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance.

Le Pouvoir exécutif est exercé par le ou les dirigeants de l’organisation. Il a pour rôle de définir la stratégie et de la mettre en œuvre. Il doit rendre des comptes au détenteur du pouvoir souverain.

Quelle est la gouvernance « classique » des sociétés privées ?

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

L’objectif de la société est donc être de dégager des bénéfices pour ses fondateurs. Pour certains économistes tels Milton Friedman, chef de file de l’école de Chicago28, la maximisation des profits pour l’actionnaire doit même être le seul objectif de l’entreprise.

Un cadre général favorable aux actionnaires

Nous allons voir comment cet objectif se traduit via la concentration des pouvoirs (souverain, de surveillance et parfois du pouvoir exécutif) dans les mains des actionnaires. Cela ne signifie pas que toutes les entreprises sont uniquement guidées par la recherche de « création de valeur » pour les actionnaires, mais que les dispositions générales rendent un tel objectif possible. C’est devenu la situation largement dominante pour les grandes entreprises cotées en bourse.

Le pouvoir souverain est détenu par l’assemblée générale des actionnaires, chacun ayant des droits de vote généralement proportionnels29 aux parts du capital social de la société qu’il détient (voir notre fiche sur le capital pour en savoir plus). Cette assemblée vote les comptes annuels, valide la gestion passée et les projets à venir et élit les membres du Conseil d’administration (CA), détenteur du pouvoir de surveillance30.

Les administrateurs ont des pouvoirs très étendus, précisés dans les statuts. A minima, le CA élit son Président parmi ses membres, désigne le directeur général de l’entreprise qui exercera le pouvoir exécutif, et contrôle la gestion de l’entreprise. Dans certaines entreprises, ces deux fonctions sont assumées par une seule personne, le Président-directeur général.

Ce cadre général peut donner des situations très différentes selon la façon dont chacun de ces pouvoirs est alloué et exercé

Par exemple, dans une entreprise familiale les pouvoirs sont souvent concentrés dans les mains du fondateur et éventuellement de ses proches. C’est très différent d’une société anonyme cotée en bourse où les actionnaires n’ont le plus souvent aucun lien avec la création de l’entreprise. Par ailleurs, selon la concentration de l’actionnariat (ex : quelques gros actionnaires ont la quasi-totalité des droits de vote, ou à l’autre extrême un actionnariat très diffus avec une multitude de petits actionnaires), l’exercice de la gouvernance ne sera pas le même.

Dans certains cas, le pouvoir constituant a donné beaucoup plus de place aux salariés.

En Allemagne (et de nombreux pays européens selon des dispositions variées31) la « codétermination » a été mise en place depuis les années 1970 : les salariés sont présents au CA et peuvent représenter 50% des membres (pour les entreprises de plus de 2000 salariés). Ils ne sont cependant jamais majoritaires (la voix du Président comptant double et n’ont donc pas la possibilité de prendre des décisions sans obtenir l’accord d’au moins un administrateur représentant les actionnaires.

En France, dans les entreprises employant plus de 1 000 personnes, les salariés nomment un à deux administrateurs chargés de les représenter et disposant des mêmes obligations et responsabilités que les représentants des actionnaires.

Il est important de bien différencier la co-détermination (où les salariés détiennent une partie du pouvoir de surveillance via leurs représentants au CA) et les instances de représentation du personnel au sein de l’entreprise qui ont le plus souvent uniquement un pouvoir consultatif. En France, le Comité social et économique (CSE) n’est obligatoirement consulté que dans certains cas spécifiques. De plus, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte l’avis rendu.

La gouvernance des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

S’il n’existe pas de définition formalisée de l’ESS, les contours du concept font assez largement consensus. Selon l’OCDE, l’ESS regroupe un ensemble d’organisations dont l’activité est « motivée par la réalisation d’objectifs sociétaux, par les valeurs de solidarité, la primauté des personnes sur le capital, et, dans la plupart des cas, par une gouvernance démocratique et participative ».32

En France, le cadre juridique fixé par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire retranscrit bien cela. L’ESS est « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine » auquel les entreprises choisissent d’adhérer moyennant le respect de plusieurs conditions :

- poursuivre un objectif autre que le seul partage des bénéfices ;

- une gouvernance démocratique, prévue dans les statuts ;

- les bénéfices ou « excédents » sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise et les réserves obligatoires ne peuvent pas être distribuées.

On peut dire en simplifiant que l’ESS se caractérise par la priorité donnée aux personnes et par la limitation de la lucrativité (pour la part des structures de l’ESS qui sont à but lucratif).

Les entreprises de l’ESS sont au service des personnes et le font valoir ; elles n’ont pas à rémunérer de capital et ne sont pas dirigées par les représentants des apporteurs de financement.

Cette lucrativité limitée permet de protéger les structures de l’ESS des cessions et autres restructurations liées aux opérations « capitalistiques » (c’est-à-dire ayant pour objet principal de dégager de la valeur pour les actionnaires ou propriétaires de parts sociales).

Cependant, cela signifie également que ces structures ne peuvent attirer de manière massive l’épargne des ménages car elles ne rémunèrent ni le risque, ni le fait de se priver de l’usage immédiat de l’argent placé, ni le coût d’opportunité (le gain lié aux options d’investissement alternatives).33

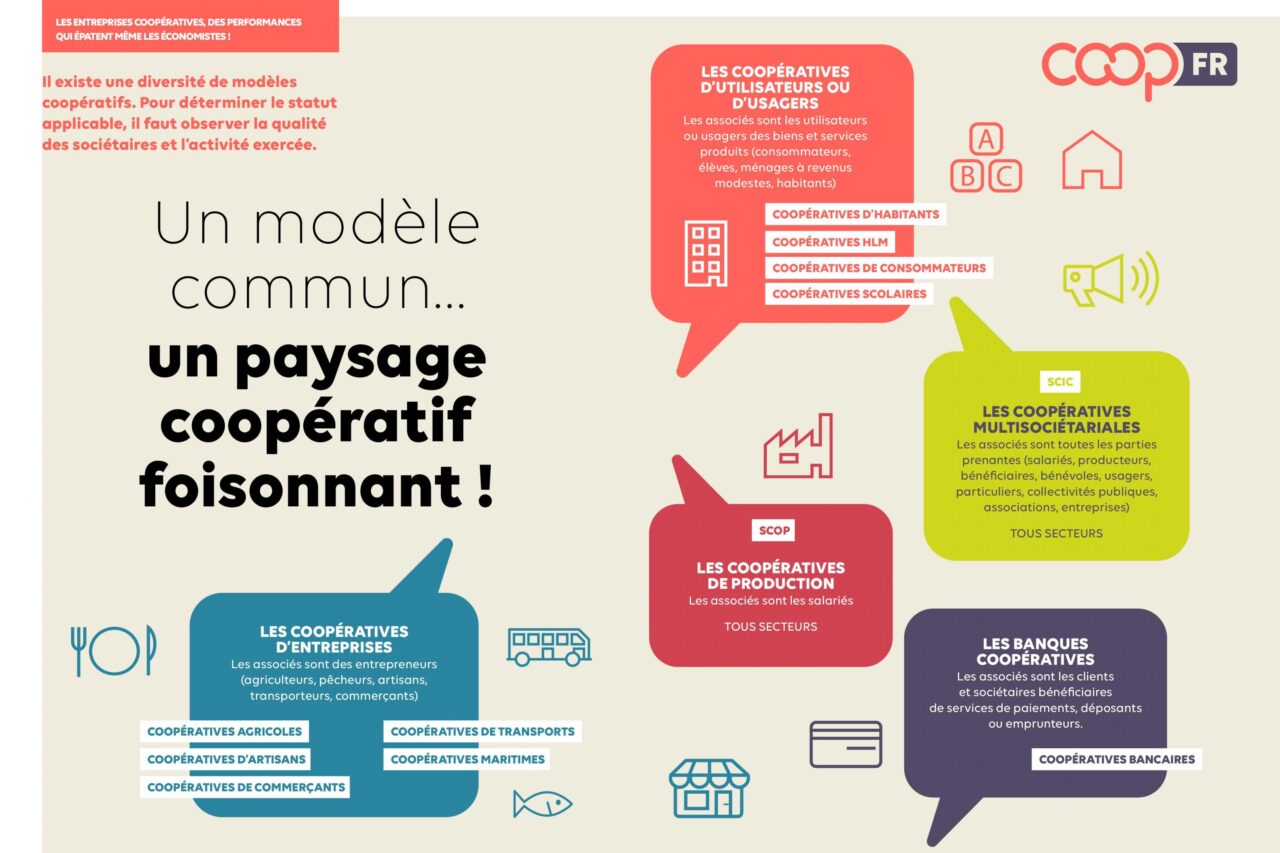

Quelles sont les structures de l’économie sociale et solidaire ?

La loi distingue :

- les acteurs statutaires qui relèvent automatiquement de l’ESS de par leur statut : les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations ;

- les entreprises ayant reçu l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) qui sont des sociétés commerciales répondant aux critères ci-avant.

Toutes les structures de l’ESS ne sont donc pas des organisations à but lucratif.

Plus de détails sur les différents types de structures sur le site de BPI France.

Sans entrer dans le détail de tous les types de structures, nous nous concentrons ici sur deux exemples.

La société mutuelle (ou mutuelle34) est, en droit français, « une personne morale de droit privé à but non lucratif », immatriculée au Registre national des mutuelles et soumise aux dispositions du Code de la mutualité. Elle ne verse pas de dividende et l’intégralité des bénéfices est investie en faveur des adhérents.

Les mutuelles ont comme objectif la couverture des risques (santé, assurances diverses). Les adhérents sont les clients de la mutuelle. Ils élisent, selon le principe un adhérent une voix, des délégués qui, rassemblés en assemblée générale35, élisent à leur tour les membres du Conseil d’administration (également adhérents de la mutuelle). Celui-ci dispose des prérogatives spécifiques au pouvoir de surveillance (voir les détails dans le code de la mutualité) et notamment le fait de désigner le dirigeant opérationnel. Comme on le voit, les adhérents jouent ici le même rôle que les actionnaires d’une société. À noter cependant, que le pouvoir souverain est par construction très dilué en raison du principe un adhérent une voix.

Les coopératives

Le socle juridique de toutes les coopératives est fixé par la loi de 1947 portant statut de la coopération qui définit la coopérative comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires. » (Art. 1)

Chaque coopérateur dispose d’une voix à l’assemblée générale et les profits doivent être prioritairement réinvestis dans la coopérative. Il est cependant possible de verser les excédents à leurs membres associés, dans des conditions définies par les lois spécifiques à chaque type de coopérative.

Il existe plusieurs grands types de coopératives

Toutes les coopératives n’ont pas toutes la même forme juridique : par exemple, les SCOP et les SCIC prennent la forme de société anonyme ou de SARL alors que les coopératives agricoles « forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » (voir art. L521-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Notons, enfin, que les coopératives rassemblent des structures à l’objet très divers dont on peut, pour certaines, se poser la question de l’utilité sociale (si ce n’est dans leur objet au moins dans la mise en œuvre). Ainsi, le Crédit Agricole est une banque coopérative36. C’est aussi l’une des quatre banques systémiques françaises.

La gouvernance des SCOP (Société coopérative et participative)

Dans une SCOP, les salariés sont au centre de la gouvernance. Ils doivent détenir au moins 51% du capital social et 65% des droits de vote qui s’organisent selon le principe « une personne, une voix ». Ainsi, les salariés prennent les décisions qui les concernent au premier chef, notamment en élisant les dirigeants de la SCOP et en validant les grandes orientations stratégiques lors de l’assemblée générale.

Par ailleurs, les bénéfices sont obligatoirement partagés en trois parts : la « part entreprise » désigne les réserves impartageables, qui restent dans l’entreprise ; la « part travail » est redistribuée aux salariés ; et la « part capital » est reversée aux associés (salariés et non-salariés) sous forme de dividendes ;

En 2023, il y avait environ 2697 Scop en France, regroupant 60 000 salariés (dont 70% de salariés associés) et générant un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros. Si elles sont en général de petite taille, elles comptent également de très grosses entreprises quelquefois multinationales, comme le groupe Up (ex-Chèque déjeuner). Autre élément de distinction entre les Scop : certaines sont très militantes, ont un projet de transformation sociale ; d’autres sont avant tout soucieuses de résultats économiques.

En savoir plus : Anne-Catherine Wagner Coopérer. Les Scop et la fabrique de l’intérêt collectif, CNRS éditions, 2022 ; Reprise d’entreprise par les salariés : les leçons de Duralex et de Brandt, Alternatives Economiques, 2025 ; Le site de la Confédération générale des Sociétés coopératives.

Des modèles alternatifs de sociétés commerciales « classiques »

Au-delà de l’ESS, il existe des formes de gouvernance permettant de faire en sorte que, sans que le profit soit rejeté, sa maximisation ne soit pas la boussole prioritaire des dirigeants.

Ces alternatives sont plus profondes que l’affichage de bonnes pratiques de responsabilité sociale et environnementales, restant subordonnées à l’impératif de rentabilité maximale. Il s’agit de statuts alternatifs ou de dispositions juridiques spécifiques qui permettent que l’entreprise ne soit pas asservie à la seule performance financière, sans abandonner pour autant la possibilité de réaliser des profits et de rémunérer le capital.

Les fondations actionnaires

Né en Europe du Nord dans les années 192037, le modèle de « fondation actionnaire » est un modèle de propriété et de gouvernance d’entreprise qui répond à la volonté des actionnaires (souvent les fondateurs) d’une société commerciale de préserver le projet de l’entreprise et de la protéger sur le long terme (contre les rachats hostiles, les exigences de rendements etc.)

Concrètement, les actionnaires donnent à une fondation leurs parts sociales (en partie ou en totalité) et les droits de vote qui y sont associés, dans une proportion qui peut varier (ce n’est pas nécessairement une part = une voix) et dont le nombre détermine le pouvoir de décision de la fondation, en tant qu’actionnaire, sur la stratégie de l’entreprise.

N’appartenant à personne et ne pouvant donc être rachetée, la fondation protège ainsi le capital de l’entreprise et son projet en fonction du mandat qui lui est donné. Elle est par définition un actionnaire d’intérêt général, stable et de long terme. Grâce aux dividendes ou à d’autres dons, elle peut exercer en parallèle une mission philanthropique en soutenant des causes d’intérêt général.

La fondation actionnaire n’est pas en compétition avec d’autres actionnaires pour exiger des rendements plus élevés ; elle peut donc faire preuve de « tempérance » en la matière, d’autant qu’elle a un intérêt objectif à assurer la pérennité de l’entreprise qui est sa source durable de financement.

Certaines fondations sont susceptibles de se passer de dividendes ; d’autres définissent des règles de répartition des dividendes visant à garantir le financement du développement de l’entreprise détenue.

Mais « statut ne fait pas vertu », et certaines fondations actionnaires reçoivent des dividendes significatifs. Par ailleurs, le fait d’avoir une fondation actionnaire au capital n’est évidemment pas un gage d’optimisation des performances environnementales et sociales.

En France38, les sociétés Adam, Naos, Léa nature, les Laboratoires Pierre Fabre, l’Institut Mérieux, par exemple, sont détenues en partie par des fondations actionnaires. En Europe, de nombreuses autres entreprises sont dans le même cas : Baur, BMW, Bosch, Carlsberg, Electrolux, Lego, Maersk, Migros, Rolex, Saab, SEB, Velux,Victorino, Carl Zeiss (l’une des premières)…

Les sociétés à mission

Suite au rapport Notat-Sénard39, la loi Pacte de 2019 a introduit le concept de société à mission40, sur le modèle de ce qui existait déjà aux États-Unis.

Quand une société souhaite obtenir cette qualité, elle doit définir dans ses statuts une raison d’être et des objectifs d’impact social et environnemental. Elle doit également se doter d’un « comité de mission » composé de différentes parties prenantes en charge de suivre et d’évaluer l’exécution de la mission (par ailleurs contrôlée par un organisme tiers indépendant accrédité).

La société à mission est une avancée car elle permet aux dirigeants de s’opposer de manière constructive aux éventuelles pressions d’actionnaires pour plus de rentabilité si elles contredisent la mission et inversement. En juin 2024, il existe près de 1650 sociétés à mission, principalement des PME mais aussi quelques ETI et quelques grandes entreprises.

À noter que la loi Pacte a également créé une nouvelle forme d’actionnariat via le « fonds de pérennité », structure hybride, jouissant de la personnalité morale, permettant la détention et la transmission de titres de société (c’est sa vocation première) et qui peut soutenir des causes d’intérêt général.

Le mouvement du steward ownership

Le concept de « steward ownership » a été forgée par la Purpose Foundation41 pour proposer une « troisième voie » aux entreprises, entre primauté de l’actionnaire et non-lucrativité.

Ce modèle poursuit les objectifs suivants :

- replacer les personnes réellement impliquées dans l’entreprise au cœur de la gouvernance ;

- aligner les structures de gouvernance sur une vision de long-terme, au service de la mission de l’entreprise ;

- lier les droits de vote à d’autres intérêts que les seuls intérêts financiers ;

- proposer une nouvelle forme de succession, qui assure la pérennité d’une entreprise au-delà de son fondateur tout en limitant la propagation des inégalités par l’héritage via la démocratisation du capital.

Ce modèle est organisé autour de deux principes :

- « Self-governance » : le contrôle de l’entreprise demeure en son sein, aux mains de personnes directement impliquées dans sa mission.

- « Profits serve purpose » : les profits servent la mission et sont réinvestis dans l’entreprise, auprès des parties-prenantes ou mis au service d’actions philanthropiques. Une « juste compensation » (limitée) est offerte aux investisseurs.

Il peut se matérialiser via deux familles de dispositifs :

- la structure de l’actionnariat : la fondation actionnaire, le perpetual purpose trust

- des mécanismes statutaires : création d’actions sans droit de vote pour les investisseurs (à dividende préférentiel), actions à double droit de vote et/ou sans dividende octroyées aux parties prenantes de long-terme, golden share (action à droit de veto) confiée à un organisme tiers (fondation, État, ONG, etc.) pour garantir la poursuite de la mission, etc.

A ce jour, une centaine d’entreprises ont été accompagnées par la Purpose Foundation, comme Bosch, Novo-Nordisk, Mozilla ou Stapelstein42… La Purpose Foundation cite plusieurs études43 qui constatent un meilleur taux de survie et une meilleure performance financière des entreprises détenues par des fondations au Danemark (pays précurseur en matière de fondations actionnaires).

Il est cependant encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la question de savoir si ces nouveaux modèles conduisent à mieux intégrer les limites planétaires dans les décisions prises ; ils sont en outre aujourd’hui limités en nombre, par leur caractère « volontaire » et par certaines difficultés juridiques (en France). Ils ont cependant l’immense mérite de montrer que recherche du profit comptable (voir notre module sur la comptabilité de l’entreprise) et de l’intérêt général ne sont pas irréconciliables.

Pour en savoir plus

- La gouvernance d’entreprise, Pierre-Yves Gomez, PUF, collection Que sais-je ?, 2018

- Les travaux de recherche de l’association Heart Leadership University sur la gouvernance

- Les travaux de recherche du cabinet Prophil sur les Fondations actionnaires et les sociétés à mission

- Steward-Ownership. Rethinking ownership in the 21st century, Purpose Foundation, 2019

- Structure et diversité des modèles actuels de gouvernement d’entreprise – Partie I et II, Christophe Clerc, rapports pour l’OIT, 2020

- L’économie sociale et solidaire. Timothée Duverger, La Découverte, 2023

- Codétermination : les salariés ont leur mot à dire, Podcast de France Culture, 2024

La focalisation sur la maximisation du profit pour l’actionnaire pose de nombreux problèmes écologiques et sociaux

A partir des années 1970, l’idée selon laquelle l’entreprise doit avoir pour objectif premier de maximiser ses profits pour rémunérer ses actionnaires (voir l’Idée reçue 2)44 s’impose peu à peu que ce soit dans la littérature académique, dans le discours des décideurs politiques et économiques ou dans les pratiques des grandes entreprises Cette doctrine, qui a pour beaucoup la force de l’évidence, se traduit dans les faits par de nombreux impacts négatifs, ou au moins par une forte tension entre exigence de rentabilité financière et respect de contraintes environnementales et/ou sociales.

Rendement attendu du capital financier et limites planétaires

Une entreprise soumise à des exigences de rentabilité financière élevée45 est nécessairement dirigée avec une forte pression, quelle que soit la qualité humaine du dirigeant et son talent managérial.

Définition – Qu’est-ce que le rendement attendu du capital financier ?

Lors de la création d’une entreprise, le ou les fondateurs apportent des ressources46 pour constituer le capital social de l’entreprise. Celui-ci est divisé en actions (ou parts sociales), attribuées aux fondateurs (dès lors, dénommés actionnaires) en proportion de leur contribution. La détention de ces actions donne des droits de participation aux décisions de l’assemblée générale de la société et des droits financiers (via le versement de dividendes). Une fois émises, les actions peuvent être vendues soit lors d’échanges bilatéraux, soit publiquement sur des marchés organisés (bourses).

Pour les actionnaires, ce capital est un placement qui peut d’une part rapporter des revenus par la distribution de dividendes quand l’entreprise fait des bénéfices, et d’autre part se valoriser si la valeur des actions augmente (s’il les vend, leur propriétaire réalise une plus-value). Le rendement du capital c’est ce qu’il rapporte à l’actionnaire sous au moins une de ces deux formes.

Si une entreprise est cotée en Bourse c’est parce qu’elle promet un rendement, généralement élevé, pour attirer les investisseurs. Contrairement à une idée reçue, ce rendement attendu ne se traduit pas nécessairement par des gains financiers immédiats (des dividendes) pour l’actionnaire. La promesse de rendements élevés peut être tenue par la seule valorisation des actions (qui peut résulter d’éléments différents, comme la notoriété de la marque, la croissance des ventes etc.). C’est ce qui explique que les actions d’entreprises comme Amazon ou Tesla aient connu des valeurs élevées alors que les entreprises elles-mêmes étaient déficitaires.

Face à de telles exigences, les contraintes environnementales et sociales dont le respect n’est pas rendu strictement obligatoire par le législateur passent généralement au second plan, car elle sont de nature à affaiblir la rentabilité à court terme donc le rendement des capitaux.47

Même quand il existe des normes, les dirigeants peuvent chercher à les contourner, que ce soit en externalisant ou en délocalisant une partie de leur activité dans des pays aux normes sociales et environnementales moins élevées, ou en fraudant (comme l’a montré, par exemple, le « dieselgate »).

Cela ne signifie pas que toutes les entreprises soumises à de fortes exigences de rendement, ne font rien en matière environnementale ou sociale. Tout d’abord certaines activités à impact positif pour l’environnement peuvent connaître des croissances importantes et des valorisations financières élevées. Ensuite, la pression des consommateurs peut constituer un moteur. Les scandales sanitaires, les désastres sociaux (comme l’effondrement du Rana Plaza en 2013) ou environnementaux peuvent ainsi faire évoluer les dirigeants, sous la pression des consommateurs, mais c’est le plus souvent d’avantage dans une démarche réactive que proactive. Enfin, l’anticipation de tensions sur les matières premières peut conduire des dirigeants à encourager la sobriété d’usage ou à accélérer le recyclage sans empêcher le maintien de bénéfices significatifs.48

Mais à l’évidence il s’agit aujourd’hui d’exceptions. La meilleure preuve en est que malgré de nombreuses déclarations d’intention, notre économie « tirée » par les grandes multinationales (dont le pouvoir est excessif, voir l’Essentiel 10) est encore très (et beaucoup trop) extractive et carbonée.

Enfin, le taux de rémunération attendu du capital est déterminant pour le financement de la transition écologique. Les taux actuels du capitalisme financier sont largement excessifs et reconnus comme tels. Ils sont en général bien supérieurs à ceux que la plupart des projets d’investissement écologique peuvent délivrer. Ce n’est cependant pas une fatalité : d’une part, ces taux ont été plus bas dans l’histoire économique ; d’autre part il existe des entreprises qui ne sont pas soumises à une telle pression. Les structures de l’économie sociale et solidaires, les mouvements des entreprises à mission, de la purpose-economy ou du steward ownership que nous avons présentées dans l’Essentiel 4 sur les différentes formes de gouvernance d’entreprise visent précisément à se soustraire à cette « tyrannie du rendement ».

Une conception très étroite de la valeur créée par l’entreprise

En réaction à l’influence grandissante de la théorie de la maximisation de la valeur pour l’actionnaire, de nombreux travaux ont été développés pour dénoncer la baisse depuis les années 1980 de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée aux Etats-Unis et en Europe49 ; et pour affirmer l’importance du partage de la valeur entre actionnaires et salariés. Les multiples scandales sur les dividendes versées par les grandes entreprises ainsi que sur les rachats d’action viennent régulièrement alimenter ces débats.

Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?

En comptabilité d’entreprise, la valeur ajoutée c’est le chiffre d’affaires moins les consommations intermédiaires (achats de biens et services nécessaires à la production). C’est un indicateur de gestion qui permet de mesurer la valeur financière que l’entreprise génère une fois qu’elle a payé tous ses fournisseurs et prestataires. Elle est partagée entre la rémunération des salariés, les impôts et taxes, les investissements et la rémunération du capital (la dette et les dividendes).

Au niveau macroéconomique, le PIB est composée de la somme de la valeur ajoutée générée par tous les acteurs économiques publics et privés. Cette valeur ajoutée est là aussi répartie entre rémunération des salariés, rémunération du capital, investissement et prélèvements publics.

Source Pour en savoir plus voir notre module sur le comptabilité d’entreprise et celui sur le PIB, la croissance et les limites planétaires.

Le sujet du partage de la valeur gagne à être élargi au-delà de la seule question du capital et du travail. En effet, les promoteurs de la valeur actionnariale identifient la « valeur créée par l’entreprise » au profit ce qui est très restrictif. C’est bien plus le chiffre d’affaires qui représente cette valeur, celle pour laquelle les clients paient.

Considérée ainsi, il est évident que la valeur est partagée entre toutes les parties prenantes : les fournisseurs et prestataires de service, les salariés, la collectivité publique via l’impôt et les charges sociales, les actionnaires via les dividendes, les banquiers le cas échéant et enfin l’entreprise elle-même (investissements, développement).

Chacune de ces parties prenantes reçoit « sa part » en fonction soit de réglementations (fiscalité, métiers réglementés, politique monétaire), soit du « marché » (plus ou moins réglementé, plus ou moins oligopolistique) et des rapports de force qui en découlent (entre travailleurs, dirigeants et actionnaires, entre donneurs d’ordre et fournisseurs etc.). C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’entreprise est source de coopérations et de conflits (voir l’Essentiel 3) : c’est grâce à l’action coordonnée que permet l’entreprise que les uns et les autres « reçoivent » leur part, la part de chacun étant limitée par celle des autres.