Introduction

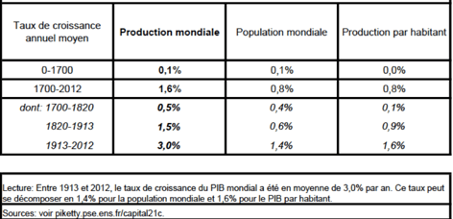

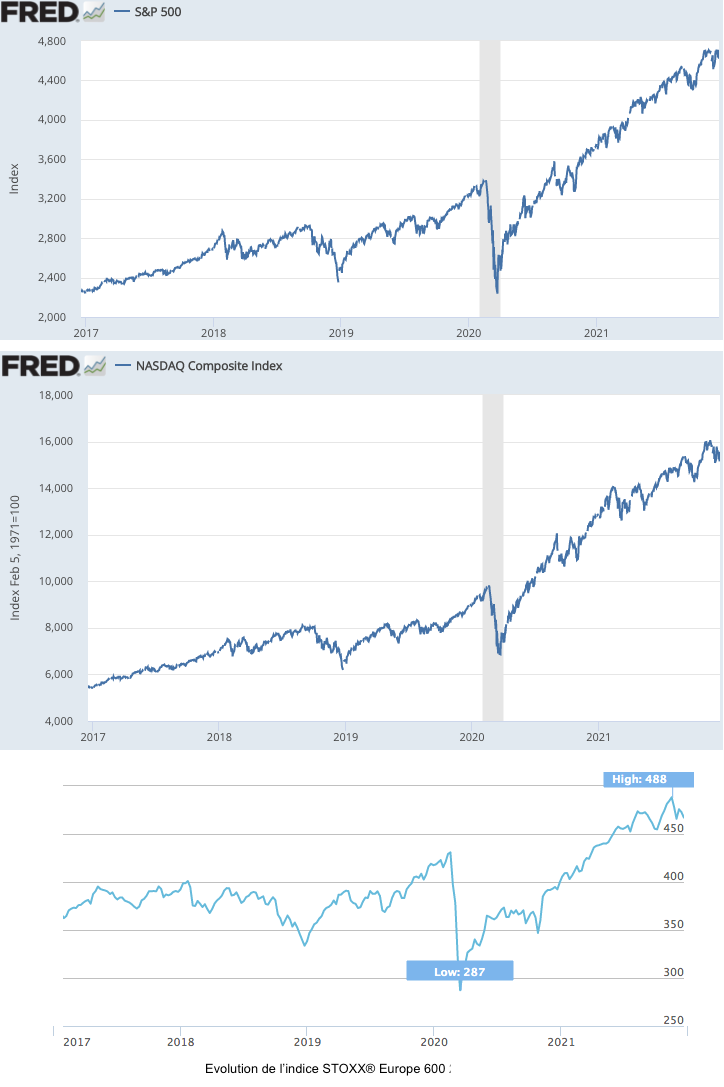

Depuis des décennies, la croissance du PIB, indicateur phare issu de la comptabilité nationale, est au cœur des discours sur les progrès de nos sociétés et des objectifs de politique économique. Après la crise du Covid en 2020 (comme après toute crise, voire toute guerre), la « reprise » de cette croissance a été célébrée comme le messie.

Pourtant, nous allons voir ici que ni le PIB ni la poursuite de sa croissance ne nous permettent de tenir compte des limites planétaires et de la justice sociale 1. Nous verrons aussi que la construction du PIB pose des questions méthodologiques d’ampleur et d’importance généralement sous-estimées. Nous verrons enfin que les ressorts de la dynamique macroéconomique (même pour les économistes qui considèrent la croissance économique comme un objectif central de la politique économique) ne sont toujours pas bien compris 2.

La question de la croissance se pose en des termes évidemment bien différents selon le stade de développement économique. Il y a assez peu de doutes 3 que pour les pays « pauvres », la croissance économique peut être bénéfique socialement et économiquement. C’est elle qui permet aux enfants et aux femmes de poursuivre un minimum d’études et devenir autonomes. C’est une condition reconnue de la transition démographique. C’est aussi le moyen de disposer d’infrastructures médicales et énergétiques minimales.

Comprendre les ressorts et les limites de la croissance serait utile pour les pays qui vont subir de plein fouet les conséquences des crises écologiques. Ce serait également utile pour l’Union européenne et le Japon qui semblent englués (depuis près de 30 ans pour le Japon et 10 ans pour l’Europe) dans une récession larvée, les rendant incapables de lancer un programme de type « green new deal » vraiment sérieux, tout en anticipant un monde post-croissance où le PIB ne sera plus l’indicateur adapté pour évaluer nos économies.

Définitions

La comptabilité nationale (CN) a pour ambition de représenter de façon globale et chiffrée les principales dimensions de l’économie d’un pays. Le cadre de CN en vigueur donne ainsi des définitions précises des grandes notions économiques et les méthodes permettant de calculer les agrégats 4 caractérisant une économie nationale. Production, consommation, investissement, PIB, chômage, dette publique, dette extérieure, patrimoine national : tous ces chiffres qui alimentent les discours politiques, économiques, médiatiques et le débat public sont issus de la CN. Au niveau international, le cadre comptable aujourd’hui en vigueur est le SCN 2008 (Système de comptabilité nationale). Il est décliné dans les différents pays et régions du monde pour tenir compte des spécificités nationales : en Europe c’est le SEC 2010 (Système européen des comptes) qui s’applique.

Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur ajoutée agrégée produite au sein de l’économie nationale, c’est-à-dire la valeur totale de la production de biens et services moins les consommations intermédiaires (les biens et services transformés ou entièrement consommés pendant le processus productif). Cet indicateur est donc censé mesurer la valeur nouvellement créée via l’activité productive d’une économie nationale. Nous verrons dans l’Essentiel 3 les modalités détaillées de calcul du PIB ainsi que le fait qu’il peut s’interpréter de plusieurs manières différentes, ce qui en fait aussi son intérêt.

La croissance (ou croissance économique, ou croissance du PIB)

Le PIB est publié en valeur ou à prix courants (c’est le PIB nominal) et en volume ou à prix constants (c’est-à-dire le PIB nominal moins l’inflation). La croissance du PIB désigne la variation du PIB en volume d’une année sur l’autre.

Le PIB par habitant

Pour comparer l’économie de différents pays, on utilise le PIB en valeur (ou en volume) mais aussi le PIB par habitant. En effet, il est évident qu’entre un très grand pays (comme les Etats-Unis) et un petit pays (comme le Luxembourg), le seul niveau du PIB ne dit rien du niveau de vie des habitants. Pour être encore plus exact, on évalue le PIB par habitant en « parité de pouvoir d’achat », c’est-à-dire en tenant compte de ce que les revenus permettent d’acheter.

Ce module a bénéficié de la relecture et des commentaires de Didier Blanchet et de Simon Chazel (ce dernier ayant de plus co-écrit l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques). Retrouvez ici la liste de tous les contributeurs de TOE.

L’essentiel

Le PIB et sa croissance sont des indicateurs centraux des discours et politiques économiques

Le PIB est une mesure de la production nouvellement réalisée au sein d’une économie nationale au cours d’une année.

Cet indicateur, qui s’est imposé après la Seconde Guerre mondiale, occupe toujours aujourd’hui une place majeure dans l’orientation et l’évaluation des politiques publiques. Le PIB et sa croissance sont perçus comme la manifestation de la puissance des États, comme la mesure du niveau de vie des habitants et comme une condition sine qua non de l’atteinte de la plupart des objectifs de politiques publiques (lutte contre le chômage, financement des dépenses sociales, transition écologique).

La comptabilité nationale est née des grandes crises de la première moitié du XXème siècle

Si les premières tentatives d’estimation du revenu national remontent à la fin du XVIIème siècle, ce n’est qu’à partir des années 1930 que commence véritablement l’essor de la comptabilité nationale, c’est-à-dire la volonté de représenter de façon globale et chiffrée les principales dimensions (production, revenu, emploi, consommation, capital productif, dette etc.) de l’économie d’un pays.

Les deux guerres mondiales et la crise de 1929 montrèrent, en effet, aux gouvernants l’intérêt de se doter d’outils de mesure de l’économie nationale.

La crise de 1929 constitue un moment important dans l’élaboration du PIB.

D’une part, elle remet en question la conception alors dominante en économie selon laquelle l’offre créant sa propre demande , il faudrait limiter au maximum les interventions publiques pour que l’économie fonctionne au mieux. Non seulement les crises sont possibles mais en plus l’intervention de l’État apparaît nécessaire pour en sortir. Inspiré par les idées de l’économiste J.M. Keynes, le New Deal lancé par le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt en 1933 consiste ainsi à relancer l’économie en accroissant la demande globale par les dépenses publiques (grands travaux, emplois publics, dépenses sociales).

D’autre part, la crise de 1929 met en évidence l’insuffisance de l’appareil statistiques dont dispose les acteurs publics. Si l’intervention de l’État dans l’économie n’est plus taboue, encore faut-il qu’il ait des éléments permettant de guider et d’évaluer son action. C’est pour répondre à ce besoin que Simon Kuznets dirigera à la demande du Sénat américain un rapport sur l’évolution du Revenu national de 1929 à 1932 5 . Ces travaux constituent le premier calcul (sommaire) d’un indicateur approchant du PIB.

La base productive, un élément déterminant de la puissance

Les deux guerres mondiales mettent en évidence l’importance de la mobilisation de la base productive d’un pays pour tenir l’effort de guerre et emporter la victoire. Cela accroit l’intérêt des travaux visant à renforcer les outils statistiques. Au cours du premier conflit mondial, les premiers schémas des comptes nationaux sont élaborés dans différents pays 6. Quant au PIB, il s’impose à la suite de la conférence de Bretton Woods en 1944 comme l’indicateur de référence pour mesurer et comparer la taille des économies.

L’après-guerre voit cette dynamique de production statistique et comptable s’approfondir pour accompagner la reconstruction de l’Europe et, aux États-Unis, la réorientation de la production de guerre vers les biens et services du temps de paix ainsi que leur écoulement. Les Trente Glorieuses, marquées par une forte croissance, le plein emploi et l’élévation des niveaux de vie, valident, dans l’imaginaire collectif, la croissance économique comme instrument de progrès social.

La comptabilité nationale se développe en parallèle dans différents pays avant d’être uniformisée au niveau international avec l’adoption du Système de comptabilité nationale 1993 7 (qui sera mis à jour une fois pour donner le SCN 2008).

Le SCN est une nomenclature très détaillée qui explique l’ensemble des définitions, règles et conventions permettant d’élaborer la comptabilité nationale et les grands agrégats économiques d’un pays. Il s’applique à tous les États du monde même si certains pays et zones peuvent l’adapter aux spécificités locales. Ainsi, dans l’Union européenne c’est le Système européen des comptes (SEC 2010) qui s’applique.

Une des grandes forces du PIB, et plus généralement de la comptabilité nationale, réside d’ailleurs dans cet universalisme des normes et conventions : cela rend possible les comparaisons dans le temps et entre pays.

Ce bref historique montre à quel point l’élaboration de la comptabilité nationale (et de son indicateur central le PIB) est le résultat des événements dramatiques de la première moitié du XXème siècle. Le PIB, en tant qu’indicateur, est né parce qu’il est apparu nécessaire de mesurer finement la production pour sortir de la crise et appuyer l’effort de guerre puis de reconstruction. De telles préoccupations n’ont pas disparu aujourd’hui.

« À côté de la mobilisation des ressources pour l’économie de guerre, ce sont les tentatives de forger une gestion de la demande effective pour sortir du marasme économique provoqué par la crise financière de 1929 qui ont suscité la mise en place de la comptabilité nationale. La focalisation sur le PIB n’est donc pas une simple convention. Elle est certes issue d’une trajectoire historique singulière, combinaison des expériences des guerres du XXe siècle et de la Grande Dépression. Mais ces deux sources dérivent de contraintes toujours actives : d’une part, les rapports de force au sein du « concert des nations » ; d’autre part, le poids électoral d’une politique de soutien à l’emploi. La poursuite de la croissance répond donc en partie à des impératifs structurels. »

Près d’un siècle après sa naissance, le PIB reste au cœur des discours et des politiques économiques

Dans une étude de 2013, le think tank The Shift Project a classé les différents usages du PIB afin d’évaluer dans quelle mesure d’autres indicateurs pourraient le remplacer.

Comme on peut le voir dans l’encadré ci-après, cette classification donne l’impression d’un indicateur « à tout faire » omniprésent quel que soit le sujet traité. Il permet ainsi autant de rendre compte de la puissance d’un Etat (comparaison des pays en fonction de leur PIB en valeur) ou de sa richesse (comparaison du PIB/habitant), que de calibrer les politiques publiques (limiter les dépenses publiques, fixer des objectifs environnementaux, des objectifs en R&D), d’établir les prévisions budgétaires ou encore de calculer les contributions des Etats à divers organismes internationaux.

Le PIB, un indicateur à tout faire

Les usages symboliques

Le PIB est utilisé pour créer et partager une représentation commune d’un concept donné (la richesse, la puissance, le progrès). Ces usages symboliques se manifestent également dans la volonté d’en faire l’étalon de comparaison de toute donnée économique : dépenses d’éducation/PIB, de santé/PIB, d’investissement/PIB.

Les usages opérationnels

Le PIB est utilisé pour déclencher une action concrète. Par exemple : définir la contribution (et souvent les droits de vote) des États à des budgets supranationaux 9 (budget européen, du FMI, de la Banque mondiale) ; distribuer des fonds internationaux (fonds européens de développement régional ou aide au développement distribués en fonction du PIB/habitant) ; établir les prévisions budgétaires (les prévisions d’évolution du PIB sont utilisées pour estimer un niveau de recettes budgétaires et donc une capacité de dépense).

Les usages politiques

Le PIB est utilisé par les gouvernements nationaux ou les institutions supranationales pour légiférer ou réglementer (encadrer la dépense publique 10, fixer les objectifs de politiques particulières 11).

Source Les usages du PIB, The Shift Project, 2013

Cette multiplicité des usages du PIB montre bien la centralité de cet indicateur. La majorité des chefs de gouvernement pose la croissance du PIB comme objectif principal des politiques économiques voire des politiques publiques en général. Elle est perçue non seulement comme une manifestation de la puissance et de la richesse d’un pays mais aussi de sa capacité à répondre aux multiples défis écologiques et sociaux.

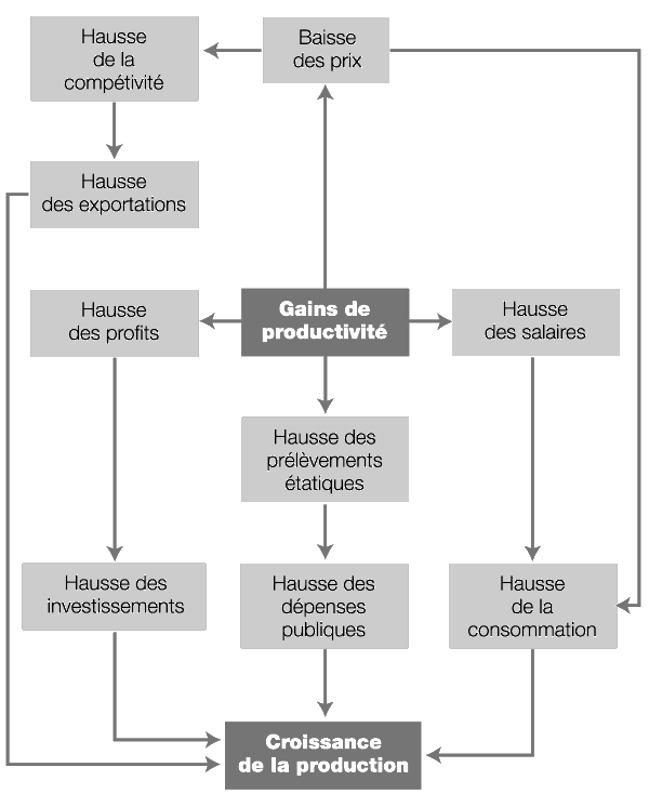

Pour résumer, le raisonnement qui appuie cette croyance profondément ancrée est le suivant : la croissance du PIB permettrait d’augmenter l’emploi, le pouvoir d’achat, la capacité d’investissement et d’innovation. Des conditions nécessaires d’une part à une amélioration du bien-être ou du bien-vivre collectif, et, d’autre part, à la résolution des problèmes écologiques, grâce à la science, la technique et l’ingéniosité humaine. Ce sont clairement les arguments invoqués par les économistes quand il s’agit de parler de croissance et d’écologie.

L’impératif de croissance pour mener la transition écologique

Rappelons tout d’abord que la grande majorité des économistes qui travaillent sur la croissance n’incluent pas la question écologique dans leurs travaux (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions).

Les « schumpéteriens » 12 pensent que « l’innovation verte » est la solution au problème que pose le caractère polluant de la croissance du PIB. Ces partisans de la « croissance verte » considèrent celle-ci comme la voie de la transition écologique en permettant le progrès technique nécessaire. Nous y reviendrons dans l’Idée reçue 6.

Pour les « socio-libéraux », la croissance c’est d’abord plus de revenus, et donc davantage de moyens pour améliorer le sort des populations et réduire les inégalités sociales. La lutte contre le changement climatique ne sera pas possible sans croissance permettant de compenser les pertes de revenus des perdants de la transition (qui supprimera des emplois dans les activités dépendantes des énergies fossiles).

Pour les néo-keynésiens, la réduction des émissions de gaz à effet de serre demande beaucoup d’investissements, ce qui génère donc plus de croissance au moins au début.

Malgré une reconnaissance croissante des limites du PIB, il reste au cœur des objectifs affichés par les politiques

Comme on le verra dans l’Essentiel 5 et 6, le PIB et la recherche de sa croissance font l’objet de nombreuses critiques : ils ne constituent pas une garantie d’amélioration des conditions de vie des populations et la croissance s’accompagne de dégradations environnementales massives.

Initialement portées par des chercheurs ou des militants, les constats sur les insuffisances du PIB en tant qu’indicateur de la bonne santé d’une société font désormais l’objet d’une assez large reconnaissance institutionnelle dont témoignent par exemple les initiatives européennes visant à aller au-delà du PIB en mettant d’autres objectifs au cœur des politiques publiques (voir ci-après). Cependant, malgré ces évolutions positives, force est de constater que l’objectif de croissance (désormais qualifiée de verte, durable ou inclusive) reste central.

Le développement d’une stratégie « au-delà du PIB » dans l’Union européenne

La reconnaissance institutionnelle des limites du PIB passe d’abord par des travaux de recherche. C’est ainsi qu’en 2007, la Commission européenne lance l’initiative Beyond GDP (Au-delà du PIB) afin d’élaborer des « indicateurs aussi clairs et attractifs que le PIB, mais tenant davantage compte des aspects environnementaux et sociaux du progrès ». Elle aboutit en 2009 à la publication de la feuille de route Le PIB et au-delà : mesurer le progrès dans un monde en mutation 13.

La même année parait le rapport de la Commission Stiglitz, Sen et Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès social, commandé par le président de la République française. Composée d’économistes éminents dont plusieurs prix Nobel, les travaux de cette commission marquent une étape importante dans la reconnaissance institutionnelle des limites du PIB, car si les critiques sont largement connues, c’est la première fois qu’elles sont émises par des économistes du courant dominant. Les recommandations du rapport sur la mesure du bien-être et de la soutenabilité vont alimenter les travaux divers organismes statistiques européens.

Au niveau politique, le début du XXIème siècle est également marqué par la montée de l’affichage d’objectifs sociaux et écologiques. C’est par exemple le cas de la stratégie UE 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, adoptée en 2010 14.

Dans ses Conclusions du 24 octobre 2019, le Conseil de l’Union européenne invite les États membres et la Commission à « intégrer le souci de l’économie du bien-être de manière horizontale dans les politiques nationales et de l’Union et à placer les personnes et leur bien-être au cœur de l’élaboration des politiques. »

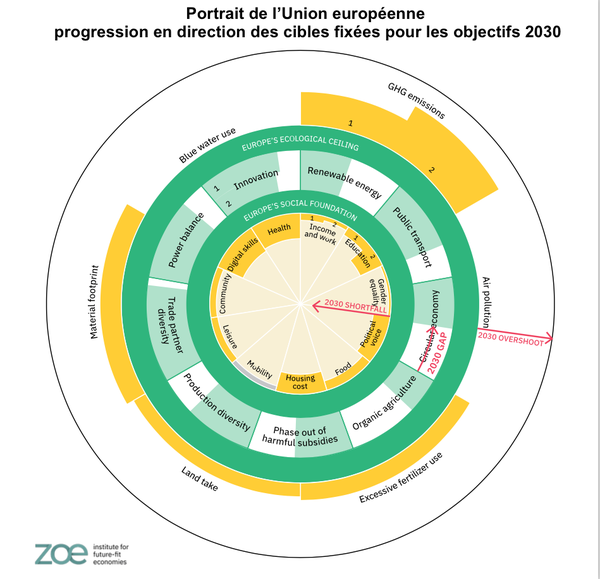

Entrée en fonction fin 2019, la Commission présidée par Ursula Van der Leyen va plus loin en faisant du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal) une de ses six priorités stratégiques. A la suite de la pandémie de la COVID-19, la résilience 15 devient « une nouvelle boussole pour les politiques de l’UE. »

Malgré ces avancées, l’objectif de croissance reste prépondérant

Ainsi, la prise en compte de l’économie du bien-être dans toutes les politiques publiques est justifiée par le fait qu’elle « revêt une importance capitale pour la croissance économique, la productivité, la viabilité budgétaire à long terme et la stabilité sociale de l’Union. » L’infographie réalisée par le Conseil européen pour expliquer ce qu’est l’économie du bien-être montre à quel point bien-être des populations et croissance économique restent intrinsèquement liés dans les discours officiels.

Le Pacte vert pour l’Europe est décrit par la Commission comme une « nouvelle stratégie de croissance » qui « vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. »

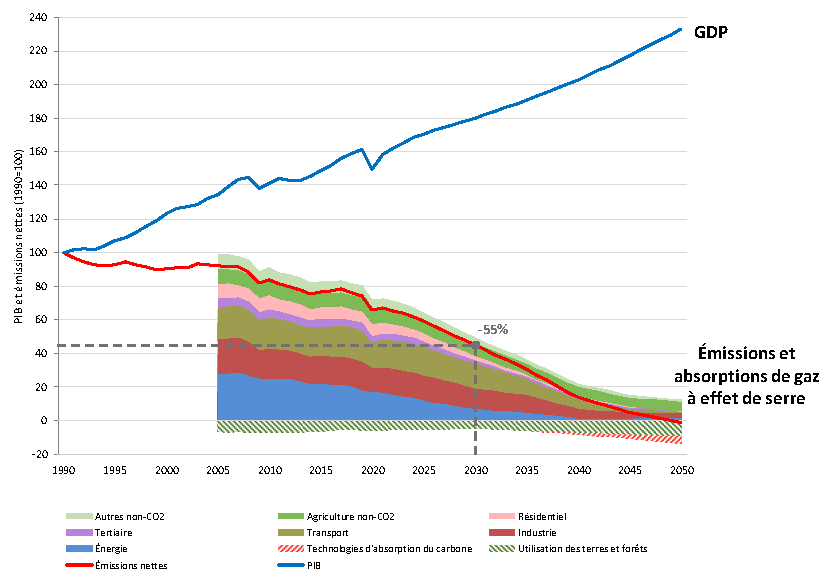

Voici la trajectoire présentée par la Commission pour atteindre l’objectif de neutralité climatique au cœur du Pacte vert :

Source Stepping up Europe’s 2030 climate ambition – Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people, Communication de la Commission européenne, COM/2020/562

Comme on peut le constater, la croissance du PIB reste au centre de l’analyse. La présence d’un tel graphique dans un document dédié à la politique climatique illustre combien cet objectif reste perçu comme au moins équivalent à celui de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, voire en constitue la condition.

Dernier exemple, dans la Déclaration de Porto sur les questions sociales adoptée le 8 mai 2021, les chefs d’États réunis au sein du Conseil européen saluent « le fait que les partenaires sociaux européens aient élaboré une proposition conjointe relative à un ensemble alternatif d’indicateurs permettant de mesurer les progrès économiques, sociaux et environnementaux, qui viendrait compléter le PIB en tant que mesure du bien-être au service d’une croissance inclusive et durable. » La légitimité des indicateurs alternatifs est pleinement reconnue mais la croissance reste l’objectif final.

Pour en savoir plus

- Les usages du PIB, The Shift Project, 2013

- Antonin Pottier, « Les nouveaux indicateurs de richesse modifieront-ils la croissance ? Les limites de la critique du PIB », Le Débat, 2018.

- Benjamin Brice, « Pourquoi sommes-nous si attachés à la croissance ? », Blog Un autre cap, 20 octobre 2021.

- François Fourquet (dir.), Les comptes de la puissance : histoire de la comptabilité nationale et du plan, éditions Recherches, 1980.

Les pays de l’Union européenne mènent des politiques d’austérité en croyant être « croissantistes »

Si l’objectif de croissance est commun à la majorité des gouvernements du monde, les politiques destinées à la favoriser peuvent être très différentes d’un pays à l’autre selon les idées économiques dominantes.

Politiques keynésiennes versus réformes structurelles

Pendant les Trente Glorieuses, ce sont les politiques d’inspiration keynésienne qui s’imposent. Elles reposent sur l’importance accordée à la demande globale et au pilotage de l’économie par la puissance publique : strict contrôle du secteur financier, politique de valorisation des salaires et de redistribution, relance via la dépense publique (grands travaux) en cas de ralentissement économique, stratégies industrielles volontaristes etc.

Depuis les années 1970, des politiques d’inspiration néolibérale se sont imposées. Il s’agit de « libérer » la croissance en agissant sur l’offre via l’allégement des réglementations et des contraintes (notamment fiscales) pesant sur les entreprises et les investisseurs, la dérèglementation financière, la mise en place de réformes structurelles portant sur le coût, la durée et l’organisation du travail ainsi qu’à travers la maîtrise des dépenses publiques (qui pèseraient sur les charges des entreprises et nuiraient à leur compétitivité).

L’Union européenne a été le plus loin dans cette voie : les principes économiques relevant de ce type de politiques ont été inscrits au cœur des traités européens, c’est-à-dire tout en haut de la hiérarchie des normes de l’UE. 16

Le PIB potentiel au cœur du logiciel européen

Depuis le traité de Maastricht en 1992, la gouvernance économique européenne est centrée autour de deux règles budgétaires : le déficit public des Etats membres doit être inférieur à 3% du PIB et leur dette publique à 60% du PIB.

Ces règles ont ensuite été précisées pour tenir compte du fait que le solde des comptes publics dépend en partie de la conjoncture : une crise économique peut provoquer une hausse conjoncturelle du déficit (moindre rentrées fiscales, hausse des dépenses sociales, politiques de relance). Dès lors, les instances européennes et nationales se sont attachées à calculer le solde public structurel (c’est-à-dire celui qui aurait été constaté si le PIB était à son potentiel – voir encadré) avec pour objectif qu’il soit à l’équilibre.

Le PIB potentiel

Le PIB potentiel est un indicateur non observable sensé mesurer ce que serait le PIB d’un pays si les capacités de production (le travail et le capital productif) étaient utilisées à leur maximum sans générer d’inflation. Le calcul du PIB potentiel permet de déterminer un autre indicateur non observable : le solde public structurel.

En savoir plus avec notre fiche sur le PIB potentiel et le déficit structurel

Ces considérations ne sont pas que théoriques ou techniques : elles impactent profondément les politiques publiques européennes en vue de faire en sorte que l’économie de chaque pays atteigne son potentiel maximum de production.

Les « bonnes » dépenses publiques, les « bonnes » mesures de politiques économiques sont celles qui font rejoindre le sentier de croissance potentielle. Il s’agit de combler l’« output gap », c’est-à-dire l’écart entre la croissance constatée et la croissance potentielle.

D’un point de vue économique, il est effectivement souhaitable d’utiliser à plein les facteurs de production que sont le travail et le capital physique (les machines, les usines) 17. Cependant, les méthodologies utilisées pour calculer cet écart sont plus que contestables scientifiquement (voir la fiche sur le PIB potentiel et le déficit naturel), de même que les mesures de politiques publiques mises en avant dans les textes européens afin de réduire « l’output gap ».

Il s’agit, en effet, de réformes dites « structurelles », qui concernent essentiellement la baisse des dépenses publiques, la flexibilisation du marché du travail et l’innovation. C’est ainsi que sont justifiées « l’allègement » du droit du travail, la suppression des « rentes de situation », la simplification administrative, la déconstruction des services publics etc. Bref, les mesures qui sont au centre des programmes économiques des dirigeants européens depuis plusieurs décennies.

En pensant mener des politiques de croissance, les gouvernants européens mènent en réalité des politiques d’austérité qui posent évidemment des problèmes majeurs pour investir dans la transition écologique.

Le calcul du PIB repose sur de nombreuses conventions

Nous nous penchons ici sur la façon dont le PIB est calculé, en détaillant notamment la façon dont chacun des grands secteurs institutionnels (voir encadré) contribue à sa formation.

Nous verrons en particulier qu’il résulte de très nombreuses conventions, qui sont elles-mêmes interprétées par les comptables nationaux. Ceci rend les comparaisons internationales bien moins évidentes qu’il n’y parait. Nous verrons également à quel point le PIB est un indicateur riche en informations à partir du moment où on entre dans le détail de sa décomposition.

Le produit intérieur brut est le principal agrégat mesurant l’activité économique d’un pays. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités économiques résidentes de ce pays une année donnée, évaluées au prix du marché.

Il donne une mesure des richesses nouvelles créées chaque année par le système productif du pays et permet des comparaisons internationales.

Comme l’illustre la définition ci-avant, le PIB est traditionnellement présenté comme une mesure de l’activité productive d’un pays. Nous allons voir qu’il existe en réalité trois façons de le calculer : par la production, par les revenus et par les dépenses. C’est assez logique : la production de biens et services permet la distribution de revenus qui servent eux-mêmes à consommer et à investir.

L’économie nationale et les secteurs institutionnels

En comptabilité nationale, l’économie nationale est constituée de l’ensemble des unités institutionnelles résidentes c’est-à-dire les différents agents économiques ayant la capacité de détenir des biens et des actifs, de s’endetter, d’exercer des activités économiques, bref de réaliser des opérations économiques avec d’autres unités.

Une unité est dite résidente à partir du moment où elle exerce des activités économiques sur le territoire du pays pendant un an ou plus. Ce n’est donc pas un critère de nationalité : un travailleur immigré fait partie de l’économie nationale française mais pas un Français travaillant à l’étranger.

Les unités institutionnelles sont regroupées en cinq grands secteurs : les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les ménages (ce secteur comprend aussi les entreprises individuelles) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (les ISBL).

Les unités institutionnelles résidentes peuvent entretenir des relations avec des unités non résidentes qui sont regroupées dans un 6ème secteur, celui du « reste du monde ».

Le calcul du PIB par la production

Le PIB n’est pas une mesure de la production au sens strict mais de la valeur ajoutée (VA) générée par les différentes unités résidentes d’une économie nationale au cours d’une année.

Comme son nom l’indique, la VA c’est la valeur de la production qui a été ajoutée à l’économie nationale. Pour la calculer, il est donc nécessaire d’éliminer les doubles comptes c’est-à-dire les biens et services vendus par certains producteurs qui entrent dans la production d’autres biens et services.

Pour calculer le PIB il faut donc :

- Additionner la valeur de la production (marchande, non marchande ou pour emploi final propre – voir encadré) réalisée par tous les producteurs sur une année.

- Puis, pour éviter les doubles comptes, retrancher les consommations intermédiaires (c’est-à-dire les biens et services transformés ou entièrement consommés lors du processus productif).

- Enfin, pour obtenir le PIB, il faut passer du prix de base (celui reçu par le producteur) au prix d’acquisition (celui payé par les consommateurs finaux). On ajoute donc les impôts sur les produits (les impôts, telle la TVA, payés par les consommateurs finaux au moment de l’achat) et on retranche les subventions sur les produits (subventions versées au producteur pour réduire les prix payés par les consommateurs finaux).

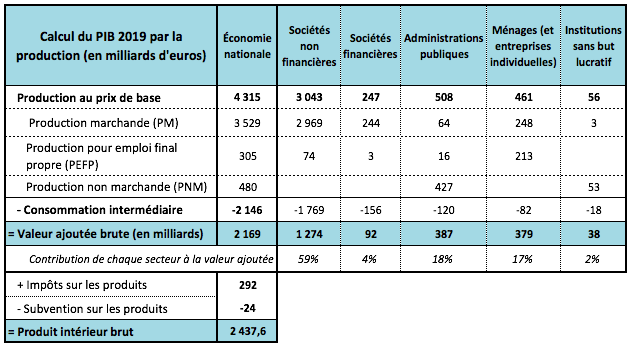

Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte de production)

En 2019, le PIB de la France s’élevait à 2437,6 milliards d’euros. La valeur ajoutée était générée à près de 59% par les entreprises non financières, à 18% par les administrations publiques et à 17% par les ménages. Notons au passage que les dépenses publiques représentent bien une contribution au PIB et non un prélèvement sur le PIB comme souvent mis en avant.

Notons qu’il est également possible de décomposer le PIB non pas en fonction des secteurs institutionnels mais en fonction des branches d’activités (agricultures, industries, services etc.)

Les comptables nationaux distinguent trois types de production

La production marchande (PM) est écoulée ou destinée à être écoulée sur un marché. Elle comprend essentiellement les biens et services vendus à un prix « économiquement significatif » (c’est-à-dire couvrant plus de 50% des coûts de production) ou entrant dans les stocks des producteurs 18.

La production non marchande (PNM) est fournie gratuitement (ou à un prix « économiquement non significatif »). Elle regroupe des services qui ne sont pas vendus car ils sont indivisibles (défense, police, éclairage public, entretien des espaces naturels) ou par volonté politique (éducation, santé, accès à la culture etc.). Elle est essentiellement réalisée par les administrations publiques.

La production pour emploi final propre (PEFP) est la production de biens et services destinés à la consommation finale ou à l’investissement du producteur lui-même. Seuls les ménages réalisent une PEFP destinée à leur propre consommation finale (produits agricoles conservés par les agriculteurs, services de logement produits par les propriétaires-occupants, services domestiques résultant de l’emploi de personnels rémunérés). Tous les secteurs peuvent réaliser une PEPF destinée à leur propre investissement : activités de recherche, élaboration de logiciels, fabrication de machines-outils, construction (y compris celle de logements par les ménages) 19.

Comment sont définies les limites de la production ?

Dans le SEC 2010 20, la production est définie comme « une activité exercée sous le contrôle, la responsabilité et la gestion d’une unité institutionnelle qui combine des ressources – main-d’œuvre, capital, biens et services – pour fabriquer des biens ou fournir des services. Ne font pas partie de la production les processus naturels sans intervention ou contrôle humain. » (p.58)

- La croissance spontanée des ressources naturelles (les poissons dans l’océan, les forêts primaires, le renouvellement des nappes phréatiques etc.) est donc exclue de la production. A l’inverse, la croissance des poissons dans les alevinières, des animaux élevés, des arbres cultivés pour leurs fruits ou leur bois font partie de la production. Cela explique pourquoi couper à blanc une forêt primaire ou mettre en culture une réserve naturelle se traduisent par une hausse de la production (et sont donc comptées positivement dans le PIB).

- L’économie non observée 21 fait théoriquement partie de la production. Par exemple, les comptables nationaux doivent essayer d’inclure la production « souterraine » 22, c’est-à-dire non déclarée pour éviter l’impôt (sous-déclaration de chiffre d’affaires) ou les cotisations sociales (travail non déclaré) en faisant des estimations à partir de sources indirectes (comme les redressements fiscaux). Certaines activités illégales sont également incluses dans le périmètre de la production, à partir du moment où elles font l’objet d’un « commun accord » (par exemple : le vol est exclu, mais la vente de biens volés est incluse). De nombreux débats ont eu lieu autour de la question de l’inclusion de la drogue et de la prostitution. 23

- La production comprend également des activités non marchandes ou réalisées pour soi-même (voir encadré ci-avant). Là aussi les limites de ce qui entre ou pas dans le PIB sont fixées conventionnellement. C’est ainsi que la production de biens (alimentaire, construction) par les ménages destinés à leur propre consommation fait partie de la production. Par contre, les services domestiques (cuisine, ménage, garde d’enfant, soins aux malades et aux personnes âgées) ne rentrent pas dans le calcul de la production (à moins d’être réalisés par des employés rémunérés).

Comment la valeur de la production est-elle calculée ?

Si la valeur de la production marchande est déterminée par les prix de vente, ce n’est pas le cas des deux autres types de production.

La PEFP est « estimée sur la base de produits similaires vendus sur le marché. Cette production génère donc un excédent net d’exploitation ou un revenu mixte. » S’il n’existe pas de prix de marché pour des produits similaires, la PEFP « est évaluée aux coûts de production, majorés d’un montant correspondant à l’excédent net d’exploitation ou au revenu mixte escompté ». 24

La PNM est évaluée en faisant la somme des coûts de production. 25 Cette méthode a fait l’objet de nombreux débats entre comptables nationaux. 26 Si elle a l’avantage de reposer sur des grandeurs mesurables, elle n’en reste pas moins largement conventionnelle, et il pourrait y avoir d’autres façons de l’évaluer. Par exemple, si la PNM intégrait comme la PEFP une marge du producteur (excédent d’exploitation ou revenu mixte), son montant serait plus élevé ce qui conduirait à augmenter le PIB des pays dans lesquels les services publics occupent une place importante.

Le calcul du PIB par la demande (ou par les dépenses)

Le PIB peut également être calculé en faisant la somme de toutes les dépenses finales (donc hors consommations intermédiaires) effectuées par les unités résidentes, à laquelle on ajoute le solde des échanges de biens et services avec le reste du monde.

Cette approche permet de comprendre si le PIB est plutôt tiré par la consommation finale ou par l’investissement. Le solde des échanges permet de voir dans quelle mesure la demande intérieure dépend des importations (si ce solde est négatif) ou dans quelle mesure la demande extérieure contribue au PIB (si ce solde est positif).

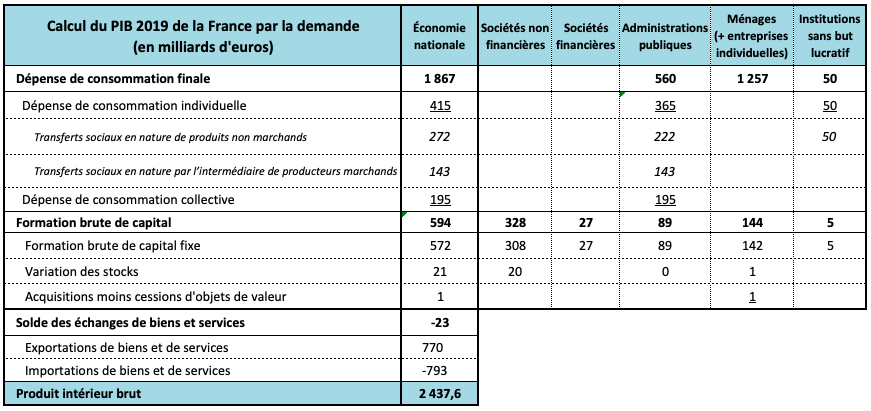

Par exemple, en 2019, la consommation finale représentait environ 77% du PIB de la France et l’investissement (la FBCF – voir encadré), près de 23%.

Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte de d’utilisation du revenu et compte de capital)

La dépense de consommation finale

Elle recouvre « les dépenses consacrées par les unités institutionnelles résidentes à l’acquisition de biens ou de services qui sont utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs des membres de la communauté. » 27

Elle est essentiellement le fait des ménages et comprend tous les biens et services achetés (hors logement, considéré comme un investissement) ainsi que ceux qui relèvent de la production pour emploi final propre.

Cette façon d’envisager la consommation finale des ménages est assez restrictive car elle écarte les dépenses qui bénéficient aux ménages mais qui sont à la charge des administrations publiques (éducation, santé, culture etc.) ou des institutions sans but lucratif (voir encadré).

Les sociétés (financières et non financières) n’ont aucune dépense de consommation finale. Leurs achats de biens et services servent soit à leur consommation intermédiaire (et sont alors exclus du PIB), soit à la rémunération des salariés en nature (ils sont alors imputés à la consommation finale des ménages), soit à l’investissement (voir ci-après).

Le calcul de la dépense de consommation finale des administrations publiques

Comme on l’a vu, les administrations publiques (APU) produisent des services non marchands pour le reste de la société. Ceux-ci n’étant pas vendus et donc n’étant pas acquis directement par les autres unités institutionnelles, les comptables nationaux considèrent en première analyse que cette production non marchande (PNM) est consommée par les APU elles-mêmes.

On obtient alors leur dépense de consommation finale en additionnant : i/ la valeur de la PNM 28 et ii/ les dépenses que les APU effectuent auprès de producteurs marchands pour payer des biens et des services fournis aux ménages (remboursements de médicaments, d’appareils médicaux, de consultations médicales, aides au logement etc.)

Elle est ensuite scindée en deux grandes catégories :

– la dépense de consommation individuelle recouvre les dépenses dont les bénéficiaires peuvent être identifiés. Il s’agit principalement de la PNM de services de santé et d’éducation ainsi que des paiements réalisés aux producteurs marchands.

– la consommation collective comprend la PNM qui bénéficie à l’ensemble de la collectivité (défense, police, justice, administration générale etc.) et n’est donc pas individualisable.

L’approche est la même pour les Institutions sans but lucratif : leur PNM est affectée à leur dépense de consommation individuelle.

La formation brute de capital (FBC)

La FBC est obtenue en additionnant la formation brute de capital fixe (FBCF), la variation des stocks et les acquisitions moins les cessions d’objets de valeurs (bijoux, objets d’arts, pierres et métaux précieux détenus à titre de réserve de valeur).

La formation brute de capital fixe (FBCF) est le nom donné à l’investissement productif réalisé au cours d’une année par les différents acteurs économiques. Elle est constituée des acquisitions 29 moins les cessions d’actifs fixes (voir encadré) effectuées par les producteurs.

Les différentes catégories d’actifs fixes

Les actifs fixes sont les biens et services produits pour être utilisés dans les processus de production sur le long terme (plus d’un an).

Ils peuvent être corporels (bâtiments, matériel de transport, ouvrages de génie civil, machines, équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC), ressources biologiques cultivées animales ou végétales) ou incorporels (logiciels, recherche et développement, droits de propriété intellectuelle, acquisition d’œuvres récréatives, artistiques ou culturelles originales). Les biens durables acquis par les ménages pour leur consommation (électroménager, voitures, TV, matériel informatique) ne sont pas comptés dans la FBCF mais dans la consommation finale. Par contre, l’acquisition de logements est comptée dans la FBCF car elle permet aux ménages de produire des « services de logement » (via la location ou l’emploi final propre).

Source La liste des actifs fixes (ainsi que leur évolution) peut être consultée sur le site de l’Insee.

La délimitation entre investissement (FBCF) et consommation intermédiaire n’est pas figée

Les notions de consommation intermédiaire et d’investissement désignent toutes deux des biens et services utilisés lors du processus productif.

Elles se différencient par le temps d’utilisation : dans le premier cas, les biens et services sont entièrement transformés ou consommés pendant la production ; dans le second cas, ils servent sur le long terme.

Concernant le PIB, cette distinction a une importance fondamentale puisque la valeur des consommations intermédiaires est déduite de la production alors que ce n’est pas le cas pour les investissements. Or, la délimitation du périmètre de ces deux notions a évolué dans le temps.

Par exemple, l’acquisition de matériels militaires 30, de services de recherche & développement ou de logiciels et bases de données était classée dans les consommations intermédiaires jusqu’en 2014 (date à laquelle le nouveau système européen des comptes, le SEC 2010, a été mis en œuvre par les comptables nationaux des pays européens). Ensuite, ces différents postes ont été classés dans l’investissement. Cela a, par exemple, engendré une hausse du PIB de la France d’environ 46 milliards d’euros en 2010. 31

Le PIB n’intègre pas la consommation de capital fixe (usure des machines, des bâtiments, des infrastructures)

Le PIB est censé mesurer la valeur ajoutée, c’est-à-dire la valeur nouvellement créée par la production dans un pays. C’est pour cela qu’on déduit la valeur des consommations intermédiaires.

Dans la même logique, il faudrait également déduire l’usure du stock de capital fixe (appelée consommation de capital fixe – CCF). En effet, les machines, les bâtiments, les infrastructures se détériorent au fur et à mesure du temps. Certains équipements (en particulier les TIC, les logiciels et bases de données) peuvent devenir obsolètes. Tout cela représente une réduction de la valeur ajoutée.

La consommation de capital fixe est toutefois difficile à évaluer. Tous les pays ne réalisent pas ce type de calcul et ceux qui le font peuvent utiliser des méthodes différentes. 32

L’usage est donc de retenir comme indicateur clef le PIB et non le PIN (produit intérieur net), même si celui-ci est également calculé par les comptables nationaux. 33 Cela ne permet donc pas de percevoir la dégradation du capital fixe, ce qui est un problème, par exemple, quand la part des achats de logiciels et de matériel informatique est importante dans la FBCF car les durées de vie de ces investissements sont courtes. Le PIB (qui inclut la CCF) peut donc augmenter plus vite que le PIN et ainsi cacher l’obsolescence du capital productif.

Le calcul du PIB par le revenu

Enfin, le PIB peut également être calculé comme la somme des revenus distribués par les producteurs lors du processus de production.

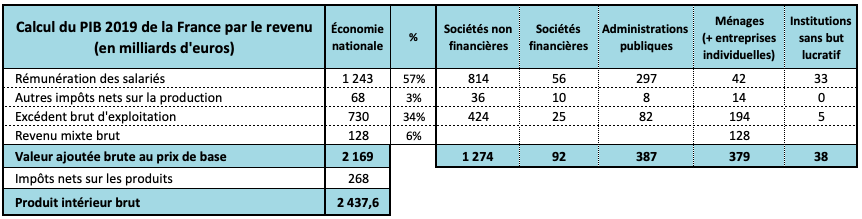

Source Comptes de la Nation 2020, Insee, Tableau économique d’ensemble 2019 (compte d’exploitation)

On voit sur le tableau ci-dessus que les revenus provenant de la rémunération des salariés représentaient 1243 milliards d’euros en 2019, soit 57% de la valeur ajoutée. Ils étaient principalement versés aux salariés par les sociétés non financières (814 milliards), puis par les administrations publiques (297 milliards).

Le PIB se calcule en additionnant :

- La rémunération versée par les producteurs aux salariés (qui inclut les cotisations sociales salariales et patronales) ;

- Les « autres impôts nets sur la production » 34, versés par les producteurs aux administrations publiques ;

- L’excédent brut d’exploitation (EBE), qui correspond à ce qui reste au producteur une fois que les charges directes liées à la production ont été payées (les salaires, les impôts nets liés à la production et les consommations intermédiaires). C’est un indicateur du profit que les producteurs ont retiré de leur activité. Il est évidemment particulièrement important pour les sociétés non financières (SNF) puisque l’EBE constitue leur principale source de revenus primaires à la différence des ménages (la principale source étant la rémunération du travail) ou des administrations publiques (la principale source étant les prélèvements obligatoires). L’EBE permet aux SNF de faire face aux obligations qui ne découlent pas directement de la production (payer les intérêts de leurs emprunts, payer l’impôt sur les sociétés), d’investir et de verser des dividendes à leurs actionnaires ;

- Le « revenu mixte », qui correspond aux revenus des entreprises individuelles 35. Il est dit mixte car il comprend d’une part (et en majorité) la rémunération du travail non salarié des dirigeants d’entreprises individuelles et d’autre part le profit « normal » (l’EBE).

Ne pas confondre le PIB et le Revenu national

Le PIB permet de voir quels acteurs sont à l’origine de la distribution de revenus issus de la production. Par contre, il ne permet pas de savoir quels sont les revenus réellement perçus par les différents secteurs institutionnels. Pour cela, il faut regarder le revenu national brut. Celui-ci mesure la somme des revenus primaires (issus de la production et de la propriété) reçus par les résidents, que ces revenus soient générés par l’économie nationale ou par le reste du monde.

Pour le calculer, il faut :

- ajouter au PIB les revenus reçus du reste du monde : il s’agit surtout des rémunérations versées aux salariés résidents par des unités non résidentes et des revenus de la propriété (intérêts, dividendes etc.) versés à des résidents par des unités non résidentes ;

- soustraire du PIB les revenus versés au reste du monde (rémunérations et revenus de la propriété versés à des non-résidents).

Pour en savoir plus

- Faut-il croire les statistiques ? très bonne vidéo d’olivier Passet montrant la dimension conventionnelle du PIB.

- La comptabilité nationale, Jean-Paul Piriou, La Découverte, 2019

- Les statistiques détaillées des composants du PIB Français se trouvent dans le Tableau économique d’ensemble (TEE) disponible chaque année dans les Comptes de la Nation publiée par l’Insee

- Les statistiques des principaux composants du PIB sur Eurostat

L’assimilation du PIB à la puissance ou à la richesse d’un pays est trompeuse

Que dit le PIB de la puissance d’un pays ?

Comme on l’a dit dans l’Essentiel 1, les guerres ont constitué un puissant accélérateur dans la création du PIB et dans son affirmation en tant qu’indicateur de la puissance d’un État ou tout du moins de sa capacité à mobiliser ses ressources productives pour s’imposer dans le « concert des nations ». Qu’en est-il aujourd’hui ?

Une simple analyse du classement des États par leur PIB montre que cet indicateur est insuffisant pour traduire la puissance politique.

Classement des 20 premiers pays du monde (+ l’Union européenne) en fonction de leur PIB 2020.

Source Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale

Que l’on songe au paradoxe d’une Russie surpuissante géopolitiquement au point de pouvoir prendre ces dernières années sa revanche de la guerre froide sur les États-Unis mais dont le PIB est inférieur de 50 % à celui de la France (et le PIB par habitant quatre fois moindre) ou, à l’inverse, à une Union européenne qui ne parvient toujours pas à peser sur le cours du monde alors que son PIB est équivalent à celui des États-Unis et de la Chine.

Le PIB ne dit rien non plus de la dépendance des États en termes d’approvisionnement vis-à-vis du reste du monde. Cet élément a été particulièrement mis en valeur lors de la crise de la COVID-19 qui a vu le bouleversement, voire la mise à l’arrêt des chaines de production mondialisées provoquant des ruptures d’approvisionnement en biens essentiels pour répondre à la pandémie (masques, paracétamol, réactifs pour les tests, matériel respiratoire, production alimentaire) ou pour le fonctionnement global de l’économie (puces électroniques).

Il en va de même pour l’indépendance énergétique. Elle est invisible dans le PIB alors qu’on sait au moins depuis les crises pétrolières des années 1970 à quel point l’énergie est déterminante dans la production globale.

Enfin, il est important de ne pas confondre puissance économique d’un pays et la richesse de ses habitants (mesurée par le PIB dont on verra plus loin que c’est une mesure très sommaire). L’exemple de la Chine est à cet égard particulièrement éclairant. Deuxième économie mondiale par la taille de son PIB, la Chine connaît depuis des décennies des taux de croissance qui font rêver les dirigeants occidentaux. Est-ce à dire que ses habitants sont parmi les plus riches de la planète ? Certainement pas. Si l’on regarde le PIB par habitant, la Chine se situait en 2019 à la 79ème place si l’on mesure en dollars constant (voir ici) et à la 83ème place en parité de pouvoir d’achat (voir ici).

La richesse d’un pays, c’est son patrimoine

Comme on l’a vu dans l’Essentiel 3, le PIB est une mesure de la valeur ajoutée générée sur un territoire une année donnée.

C’est donc avant tout un indicateur qui mesure un flux et non un stock de richesse.

Il est tout à fait possible que le PIB d’un pays s’accroisse année après année puis s’effondre brusquement parce que cette croissance reposait sur l’exploitation de ressources naturelles dont les stocks se sont taris. C’est l’exemple bien connu de l’île de Nauru après l’épuisement des mines de phosphate.

La richesse d’un individu ce n’est pas simplement son revenu mais aussi son patrimoine (immobilier et financier) ainsi que sa santé, ses connaissances, ses savoir-faire, sa culture, les liens qu’il développe avec les autres.

Dans le cas d’un pays, le patrimoine comprend de nombreuses dimensions

Le patrimoine public composé d’actifs financiers et surtout d’actifs physiques : infrastructures (réseaux d’eau, d’électricité, de téléphonie, routes et rails, ports et aéroports…), équipements collectifs, bâtiments qui hébergent les services publics (écoles, hôpitaux, musés, casernes, etc.). Certains de ces actifs, tels les monuments ou les œuvres d’arts, ne sont pas valorisés monétairement. La cathédrale Notre-Dame de Paris ne vaut rien, pas plus que la Joconde tant qu’elles ne sont pas mises en vente (pour rembourser la dette publique par exemple !).

Le patrimoine d’un pays, c’est aussi son système productif privé : des industries, un système agricole, des services. Dans quelle mesure une économie produit-elle l’alimentation, les vêtements, les matériaux des bases (papier, acier, ciment, etc.), les médicaments, l’énergie, les machines, les meubles, les équipements informatiques consommés par ses habitants ? Dans quelle mesure dépend-elle des chaines d’approvisionnement mondiales ? Notre système productif est-il capable de produire des biens et services qui intéressent d’autres pays et nous donne-t-il donc les moyens financiers d’acquérir ce que nous ne produisons pas ?

Le patrimoine comprend également les institutions qui permettent le fonctionnement de l’économie et plus généralement de la vie en société : un système judicaire, une police, une armée, un système de santé, un système éducatif etc.

Enfin, la richesse d’un pays repose sur le patrimoine naturel (public et privé) qui permettra la production future. Un territoire national plus ou moins artificialisé, une biodiversité terrestre et marine plus ou moins riche, des forêts, des nappes phréatiques, des ressources minières et énergétiques, des sols agricoles vivants ou morts, des réserves naturelles, des espaces côtiers.

Bref, nous léguons un potentiel de ressources naturelles plus ou moins important.

Point trace de tout cela dans le PIB : notre système économique a réduit la notion de richesse à une dimension bien étroite !

Le PIB n’est pas un bon indicateur de santé économique et sociale

Omniprésent dans le débat public, le PIB et sa croissance sont souvent assimilés à une mesure de la santé économique et sociale d’une économie.

Pourtant, déjà en 1934, Simon Kuznets, l’architecte de la comptabilité nationale américaine et l’inventeur du PIB, alertait contre son utilisation en tant qu’indicateur de bien-être 37. Les limites du PIB comme outil de diagnostic de l’état d’une société ont depuis fait l’objet de très nombreux travaux.

Comme le résume très bien l’économiste Eloi Laurent, « le PIB est trompeur quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain et muet sur la soutenabilité écologique. La croyance dans la croissance est soit une illusion soit une mystification. » Nous abordons ici les grandes lignes des critiques concernant l’économie et les aspects sociaux et dans l’Essentiel 6 les critiques en matière d’écologie.

Que nous dit le PIB de la structure productive d’un pays ?

En tant qu’indicateur agrégé, le PIB donne peu d’informations sur la structure de la production. Par contre, rentrer plus dans le détail des données employées pour calculer le PIB permet d’accéder à de nombreuses informations.

Il est par exemple possible d’analyser la formation de la valeur ajoutée par branche 38 (agriculture, industrie, construction, services marchands et non marchands) ou par secteurs institutionnels (ménages, société financières et non financières, administrations publiques etc.).

Cette plongée dans les détails du PIB permet-elle de rendre compte des rapports de force au sein de l’économie et de l’évolution de la structure productive ? Rien n’est moins sûr. Comme nous allons le voir avec les trois exemples ci-après le PIB semble de moins en moins bien adapté pour rendre compte de l’évolution de l’économie d’un pays.

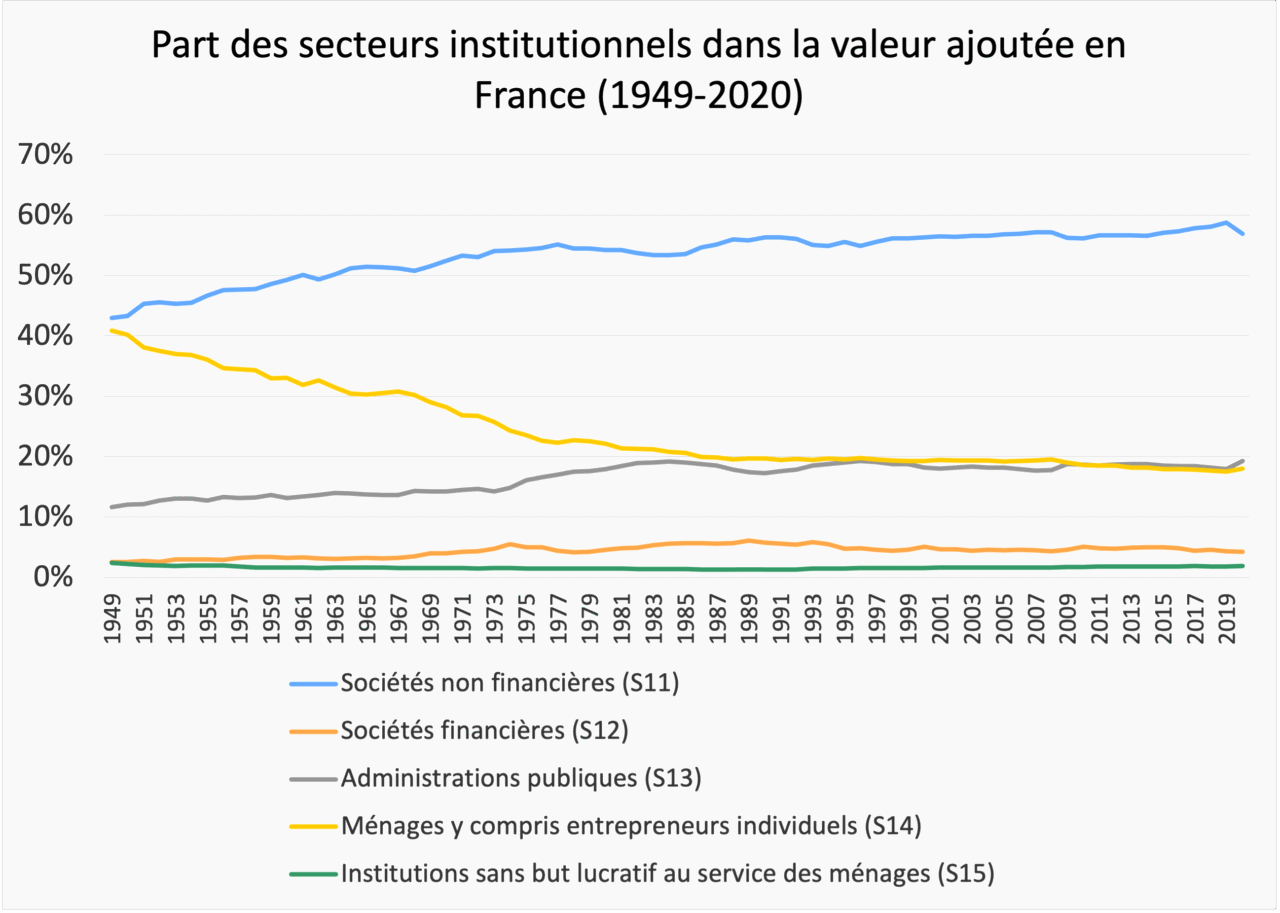

Les sociétés financières

Le graphique suivant permet par exemple de constater à quel point le PIB rend peu compte de la montée en puissance de l’industrie financière depuis les années 1970. En France, la contribution du secteur des sociétés financières à la valeur ajoutée de l’économie française oscille autour de 5% depuis 50 ans, à peine plus du double des associations. 39

Le PIB ne rend donc absolument pas compte de la croissance vertigineuse de la sphère bancaire et financière depuis les années 1970 (voir le module Rôle et limites de la finance) et du pouvoir croissant de ces acteurs sur la sphère productive (voir le module Rôle et limites de la finance) et sur les politiques publiques (voir le module Dette et déficit publics).

Cette situation est liée au fait que la puissance de l’industrie financière est la conséquence du poids des patrimoine financier dont le PIB ne rend pas compte.

Part des secteurs institutionnels dans la valeur ajoutée en France de 1949 à 2020 (en %)

Source INSEE – Comptes de la Nation 2020 (Série 1.106)

L’économie numérique

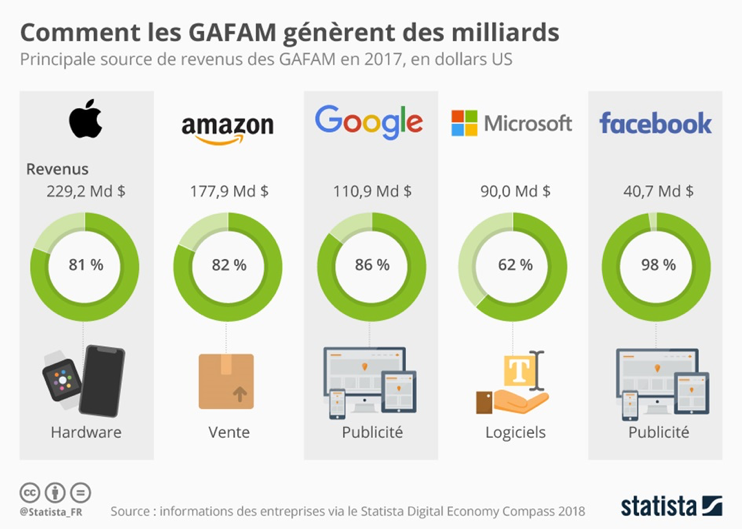

La dernière décennie a été marquée par l’émergence de l’économie numérique et de ses champions les GAFAM 40.

A ce jour, la décomposition du PIB ne permet pas de rendre compte de cette dynamique puisqu’il n’y a pas de branche « économie numérique » dans les classifications de la comptabilité nationale. Les entreprises concernées sont donc classées dans différentes autres branches en fonction de leur activité principale.

Cette situation est normale : les nomenclatures statistiques s’adaptent avec un certain décalage à l’évolution de la structure productive 41. La version du Système des comptes nationaux aujourd’hui en vigueur date de 2008, année de la sortie du premier smartphone !

Il existe cependant des travaux cherchant à évaluer la contribution de l’économie numérique au PIB. C’est ce que fait, par exemple, le Bureau of Economic Analysis aux États-Unis.

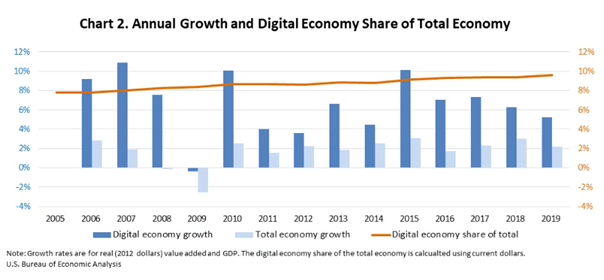

Croissance du PIB, croissance de l’économie numérique et part de l’économie numérique dans le PIB

Source Updated Digital Economy Estimates, Bureau of Economic Analysis (juin 2021)

D’après les calculs du Bureau of Economic Analysis, la part de l’économie numérique dans le PIB américain serait passée d’un peu moins de 8% en 2005 à environ 10% en 2019.

Ces travaux posent de très nombreuses questions méthodologiques 42 qui sont loin d’être résolues. Ils butent notamment sur le fait que la puissance des entreprises du numérique et en particulier des GAFAM tient à un modèle économique particulier : elles fournissent des services « gratuits » et en contrepartie captent et exploitent les données des utilisateurs de ces services. La première source de revenu de Google ou de Facebook par exemple est la publicité alors que la vraie source de leur puissance tient à leur formidable capacité de captation de données. Cela pose de nombreuses questions que ni la comptabilité, ni le PIB ne sont aujourd’hui en mesure d’éclairer.

Source Les GAFAM, ces champions du numérique parfois compliqués à dompter, Cité de l’Economie (NB : dans le graphique ci-dessus le terme de revenu désigne le chiffre d’affaires).

Le poids des multinationales

Enfin, les dernières décennies ont été caractérisées par l’émergence des multinationales. Or, la comptabilité nationale qui s’est développée depuis le milieu du XXème siècle vise à suivre l’activité économique pays par pays, le PIB mesurant la production réalisée par les unités résidentes 43 dans chaque pays.

Comme l’explique très clairement l’économiste Jean-Paul Piriou, ce concept de résidence « conduit à négliger le contrôle exercé sur certaines unités résidentes par des unités résidentes d’autres économies nationales. Pour la comptabilité nationale, la filiale française d’IBM fait partie de l’économie nationale (elle est la propriété d’IBM-USA mais son siège social est en France) et la filiale espagnole de Renault appartient à l’économie nationale espagnole. Le critère de la résidence n’est alors que partiellement réaliste car il ne permet pas d’intégrer certaines relations de pouvoir. Représenter une économie nationale rend d’emblée impossible la prise en considération de la structuration de l’économie mondiale par les firmes transnationales. » 44

Enfin, le développement des chaines de valeur mondialisées et la part importante des actifs immatériels (logiciels, R&D, bases de données, marques) dans la production rend de plus en plus problématique l’attribution d’une production à un territoire donné. L’exemple du PIB irlandais est particulièrement éclairant sur ce point (voir encadré ci-dessous).

Quand le PIB irlandais bondit, sans production associée

« En juillet 2016, l’institut statistique irlandais (Central Statistics Office, CSO) a revu fortement à la hausse le taux de croissance du PIB pour 2015, le faisant passer de 7 % à 25,6 % (CSO, 2016a). Cette révision à la hausse ne s’est traduite ni par une révision similaire de l’emploi ni par une accumulation de capital physique. Elle s’explique en grande partie par la relocalisation, opérée par un petit nombre de grandes multinationales au sein de leurs unités légales irlandaises, d’actifs immatériels existants (recherche et développement, logiciels, etc.), pour un montant de 300 milliards d’euros, plutôt que par la mise en place de nouvelles capacités de production. » Cette relocalisation a été motivée par les conditions fiscales particulièrement attractives qui prévalent en Irlande.

En 2020, le problème perdure. C’est le même type de phénomène qui donne l’impression que l’Irlande a échappé à la récession, alors que l’activité n’y a pas été plus épargnée qu’ailleurs en Europe. Voir la vidéo de Xerfi canal très claire sur le sujet.

Source Citation issue de L’énigme de la croissance du PIB irlandais en 2015 : tentatives de réponse, Économie et Statistiques, Insee, 2020

Ces différents exemples montrent à quel point le PIB semble de moins en moins adapté pour répondre à son objet initial : être la mesure du volume global de la production d’un pays et refléter la structure de la production (via l’analyse de ses composantes en termes de branches ou de secteurs institutionnels).

C’est pourquoi, certains comptables nationaux 45 recommandent de ne plus communiquer sur le PIB en tant qu’indicateur relatif à la production mais plutôt sur le PIB en tant que source de revenu (voir l’Essentiel 3). Cela permettrait d’avoir une approche plus claire de ce que mesure le PIB, à savoir des flux de revenus qui incluent des revenus pouvant être extrêmement volatils (tels ceux liés à la localisation des actifs immatériels, brevets, logiciels, marques, des multinationales). Cette approche ne résout cependant en rien la question de la puissance et des rapports de force au sein de la sphère économique.

PIB et bien-être des populations

Il est indéniable que dans les pays pauvres, la hausse du bien-être de la population passe par l’accroissement de certaines productions essentielles (agricoles, industrielles, de santé, d’éducation). Plus généralement, la croissance économique véhicule l’idée d’une augmentation des moyens collectifs et donc des marges de manœuvre politiques et sociales notamment pour améliorer les conditions de vie des populations. Comme nous allons le voir, la relation entre hausse du PIB et amélioration du bien-être est, cependant, loin d’être toujours avérée.

Le PIB ne fait pas le bonheur : le paradoxe d’Easterlin

On doit à l’économiste Richard Easterlin la mise en évidence du paradoxe qui porte son nom. Dans une étude de 1974 46, il compare l’évolution du revenu réel 47 par habitant et celle de leur « bonheur » mesuré par des enquêtes déclaratives dans 19 pays pour la période 1946 et 1970 (voir encadré).

Ses résultats montrent que si à l’intérieur d’un même pays les habitants riches se déclarent plus heureux que les pauvres, ce n’est pas nécessairement reflété par les différences de niveau de revenu entre les pays.

Par ailleurs, aux États-Unis, la hausse de plus de 60 % du revenu réel ne s’est pas accompagnée d’une hausse dans les mêmes proportions de la part des Américains s’estimant « très heureux ».

L’évaluation subjective du bien-être

Pour certains chercheurs, les concepts de qualité de vie ou de bien-être sont trop subjectifs pour que des indicateurs objectifs (c’est-à-dire basés sur des données physiques telles les inégalités, le niveau d’éducation ou l’espérance de vie) puissent faire l’objet d’un consensus. Ils jugent donc préférable de se fonder sur des indicateurs subjectifs, construits à partir de l’opinion que les individus eux-mêmes ont de leur bien-être.

Ces indicateurs sont élaborés à partir d’enquêtes réalisées auprès d’un échantillon d’individus représentatifs auxquels on demande d’évaluer sur une échelle de 0 à 10 leur niveau de satisfaction dans la vie (de façon globale ou dans des domaines précis telles la situation financière ou les relations personnelles). Réalisées régulièrement, ces enquêtes permettent ensuite de comparer les réponses dans le temps (les gens s’estiment-ils plus heureux qu’avant ?) et selon les pays (où obtient-on les meilleurs scores ?).

Voir par exemple les résultats des enquêtes sur le bien être sur le site d’Eurostat pour l’Union européenne, sur le site de l’Insee pour la France, sur le site de l’Office of national statistics pour la Grande Bretagne. Le Better Life Index, indicateur développé par l’OCDE, est notamment composé de plusieurs indicateurs subjectifs.

Cette première étude a donné lieu à de nombreuses autres qui vont dans le même sens.

Au-delà d’un certain niveau, « plus de revenu » n’entraîne pas « plus de satisfaction » ou plus de « bien-être ». Une étude de l’Insee réalisée dans 26 pays européens montre par exemple que « la hausse des niveaux de vie a un impact marqué sur la satisfaction dans la vie jusqu’à 20 000 euros par an, qui s’estompe peu à peu entre 20 000 et 40 000 euros. Au-delà, la variation du niveau de vie influe marginalement la satisfaction dans la vie. » 48

PIB et indicateurs sociaux

Les Trente Glorieuses ont installé la croyance selon laquelle la croissance du PIB allait de pair avec l’amélioration de nombres d’indicateurs sociaux : création d’emploi, baisse de la pauvreté et des inégalités, amélioration généralisée du pouvoir d’achat, hausse de l’espérance de vie. Les dernières décennies ont cependant montré que cette croissance ne constituait en rien une condition suffisante pour l’atteinte de ces objectifs.

Il suffit, par exemple, de constater que la croissance des dernières décennies n’a pas empêché le maintien d’un chômage de masse dans de très nombreux pays, en particulier si on considère le « halo du chômage » 49 et non pas seulement le chômage au sens strict.

La croissance du PIB peut s’accompagner de la hausse des inégalités comme le montre l’évolution de l’indice de Gini des États-Unis, première économie mondiale (voir les données sur le site de la Banque Mondiale) 50.

Selon l’OCDE, « au cours des trente dernières années, le fossé entre riches et pauvres s’est creusé dans la plupart des pays de l’OCDE tandis que le coefficient de Gini progressait de trois points, pour atteindre une valeur moyenne de 0,32 »« . » 51

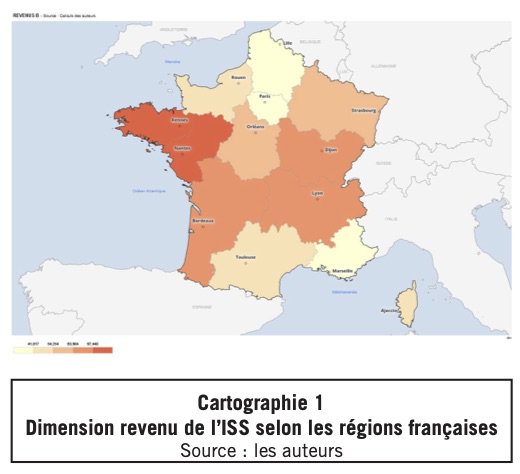

Un haut niveau de PIB par habitant ne se traduit pas nécessairement pas de meilleures performances des indicateurs sociaux (niveau d’éducation, de santé, de lien social etc.). Les résultats des travaux portant sur les régions françaises ont ainsi montré qu’il n’existe aucune corrélation entre le niveau de PIB par habitant et l’indice de santé sociale (voir encadré). L’île de France, région la plus riche, est également parmi les plus mal notées par cet indicateur.

L’indice de santé sociale (ISS) des régions de France

L’ISS est indicateur synthétique qui intègre six dimensions (logement, santé, éducation, lien social et sécurité, travail et emploi, revenus) à travers une vingtaine de variables. Par exemple, pour l’éducation, les variables retenues sont le taux de non diplômés et le taux de jeunes de 18 à 24 ans qui ne sont ni en études, ni en formation, ni en situation d’emploi.

Source Florence Jany-Catrice, Grégory Marlier La santé sociale des nouvelles régions françaises et son évolution (2008-2016), 2020. Lecture de la carte : plus la couleur est foncée, plus l’indice de santé sociale est élevé.

Comme on l’a vu dans l’Essentiel 3, il a été décidé de ne pas retenir dans le périmètre de la production certaines des activités que l’on fait soi-même ou pour les autres sans échanges monétaires. Certaines activités essentielles à la qualité du lien social tels le bénévolat et les services domestiques ne sont donc pas comptabilisées dans le PIB.

Ainsi, pour accroître le PIB, mieux vaudrait remplacer les bénévoles des associations par des salariés ; mettre les enfants à la crèche et les grands-parents en maison de retraite que de faire garder les premiers par les seconds ; acheter des repas tout prêts plutôt que de les préparer soi-même ; payer des cours particuliers à ses enfants plutôt que de les aider à réviser le soir. Serait-ce préférable sur le plan de la santé sociale ?

Enfin, comme nous allons le voir dans l’Essentiel suivant, l’exploitation à outrance des ressources naturelles et les pollutions n’impactent pas négativement le PIB (au contraire !) alors que les conséquences des dégradations environnementales peuvent être importantes localement et globalement (via le dérèglement climatique par exemple).

La croissance du PIB s’accompagne de celle de l’exploitation et de la dégradation de la nature

L’une des principales critiques du PIB porte sur les impacts environnementaux. En effet, non seulement le PIB est aveugle à la destruction des ressources naturelles et aux grands déséquilibres écologiques, mais en plus la recherche de sa croissance contribue à les augmenter.

Les théories dominantes de la croissance ont en général recours à deux facteurs de production : le capital (autrement dit l’ensemble des équipements et infrastructures utilisés par le système économique) et le travail. Elles font intervenir de plus en plus le « capital immatériel » (les inventions, les brevets, les savoir-faire) mais « oublient » les ressources naturelles (voir l’Essentiel 8 sur les modèles macroéconomiques).

Le raisonnement implicite derrière cette façon d’envisager la croissance repose sur l’idée que le capital artificiel (les machines) pourrait indéfiniment remplacer le capital naturel. Cette approche, dite de la soutenabilité faible 52, est pourtant clairement fausse : on ne remplacera pas la régulation naturelle du climat par des techniques de géo-ingénierie 53, ni les abeilles et autres pollinisateurs par des drones.

Le PIB est aveugle à la surexploitation des ressources naturelles

Il est évident que les ressources naturelles constituent le socle matériel et vivant de toute activité économique. Nous avons besoin d’eau et de terres arables pour l’élevage et les cultures alimentaires et textiles ; de bois et de minerais pour construire les bâtiments, les infrastructures et les machines ; d’énergie pour nous chauffer, cuire les aliments, déplacer humains et marchandises, extraire et transformer la matière etc.

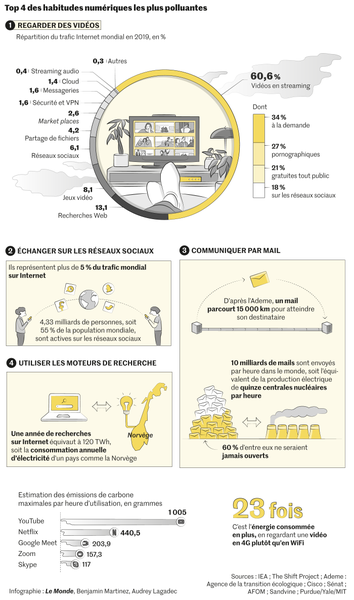

Si le processus productif et la consommation se nourrissent de ressources naturelles, il les transforme en grande partie en déchets et pollutions (solides, liquides ou gazeux) rejetés dans les milieux naturels, perturbant et polluant les écosystèmes, transformant l’océan en vaste poubelle, déstabilisant le climat planétaire.

Depuis le début de la révolution industrielle, nous puisons dans le stock de ressources naturelles sans que le PIB nous permette d’en percevoir les limites. Il n’est tout simplement pas fait pour cela : il ne mesure, en effet, que les flux monétaires générés par la production et l’échange de biens et services.

Nous utilisons de l’eau, des sols, des métaux, de l’énergie mais le prix de la constitution de ces ressources n’apparaît jamais sur nos factures. Nous payons uniquement le travail et les rentes liées à leur extraction, leur transport, leur transformation, leur commercialisation, au marketing, à la publicité, mais jamais le prix de la quantité de ressources naturelles elles-mêmes utilisées car la Nature ne se fait pas payer…

Nous bénéficions, par ailleurs, de nombreux services du fait même du fonctionnement des écosystèmes (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions) qui n’ont pas de prix en soi. Ainsi, nous ne payons rien pour le cycle de l’eau, la stabilité du climat, l’existence d’un océan propice à la vie, la photosynthèse ou pour l’action des abeilles et autres pollinisateurs. Leur disparition, en revanche, aurait un « coût » économique , mais surtout humain et écosystémique très élevé dont nous ne prendrions conscience que trop tard.

Le PIB est le moteur de la destruction de la nature

En plus d’être aveugle à la dilapidation du patrimoine naturel, le PIB et la recherche de sa croissance ont constitué jusqu’à présent le moteur de ces destructions. Quand une forêt primaire est coupée à blanc, quand une mine est mise en exploitation, quand les flottes de pêche industrielle vident les océans (tout en détruisant les fonds marins), cela génère des emplois, des biens et services vendus, bref du PIB.

Ainsi, malgré les alertes maintes fois renouvelées, la croissance reste au niveau planétaire extrêmement bien corrélée à la consommation de matières et d’énergie, aux émissions de gaz à effet de serre et plus généralement à la pollution et à la destruction de la nature (au point que c’est probablement le meilleur indicateur de cette destruction !

Or, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables que ce soit parce qu’elles sont en quantité finie sur la planète (comme les énergies fossiles ou les minerais) ou parce qu’elles se renouvellent trop lentement par rapport à nos prélèvements (ressources halieutiques, sols, eau douce, forêts etc.) (voir le module Economie, ressources naturelles et pollutions). C’est ce qu’ont appris à leur dépend les habitants de l’île de Nauru ou les pêcheurs de morue à Terre neuve .

Par ailleurs, les activités nécessaires pour réparer les problèmes générés par l’activité économique (appelées « dépenses défensives »), loin de peser sur le PIB, le font croître : dépolluer les plages après une marée noire, les sols à la suite de pollutions chimiques, construire des stations d’épuration, construire des digues pour se protéger des eaux après la destruction des écosystèmes côtiers (mangroves, coraux), dispenser des soins pour réparer les conséquences de la pollution sur la santé… tout cela génère des activités économiques et donc du PIB.

Encore faut-il avoir les moyens de payer pour la réparation des dégâts, sinon il ne reste plus qu’à les subir comme cela se passe pour de nombreuses populations dans le monde. Ajoutons que tout n’est pas réparable. Si certains services que nous tirons des écosystèmes peuvent être reconstitués artificiellement (l’épuration de l’eau par exemple), ce n’est pas le cas pour la plupart d’entre eux. Impossible, par exemple, de remplacer la stabilité du climat pourtant essentielle à la survie humaine.

Quand viendra le jour où les coûts engendrés par la réparation des désordres écologiques seront trop importants pour l’économie des hommes, le PIB se mettra alors inéluctablement à décroître.

Quelques exemples de la très bonne corrélation entre croissance du PIB, consommation de ressources naturelles et pollutions

De nombreux travaux issus de raisonnement physique ont montré les fortes corrélations entre croissance du PIB, consommation de ressources naturelles et dégradations de l’environnement.

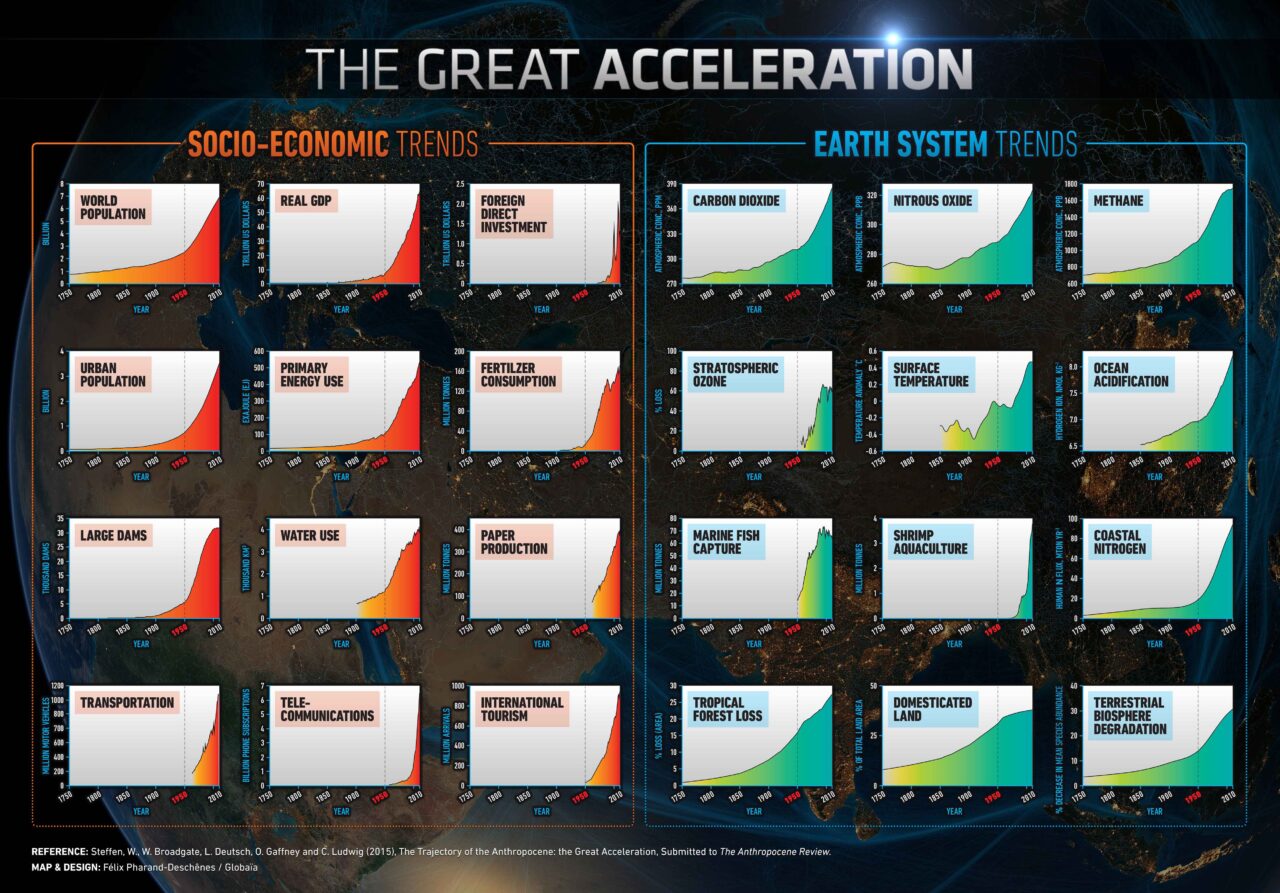

Des chercheurs ont ainsi mis en évidence la « grande accélération » 54, c’est-à-dire la croissance exponentielle, à partir des années 1950, d’indicateurs socio-économiques, au premier rang desquels le PIB, et d’indicateurs portant sur les consommations de ressources (eau, énergie, poissons) ainsi que sur les dégradations environnementales (émissions de gaz à effet de serre, déforestation, eutrophisation des zones côtières).

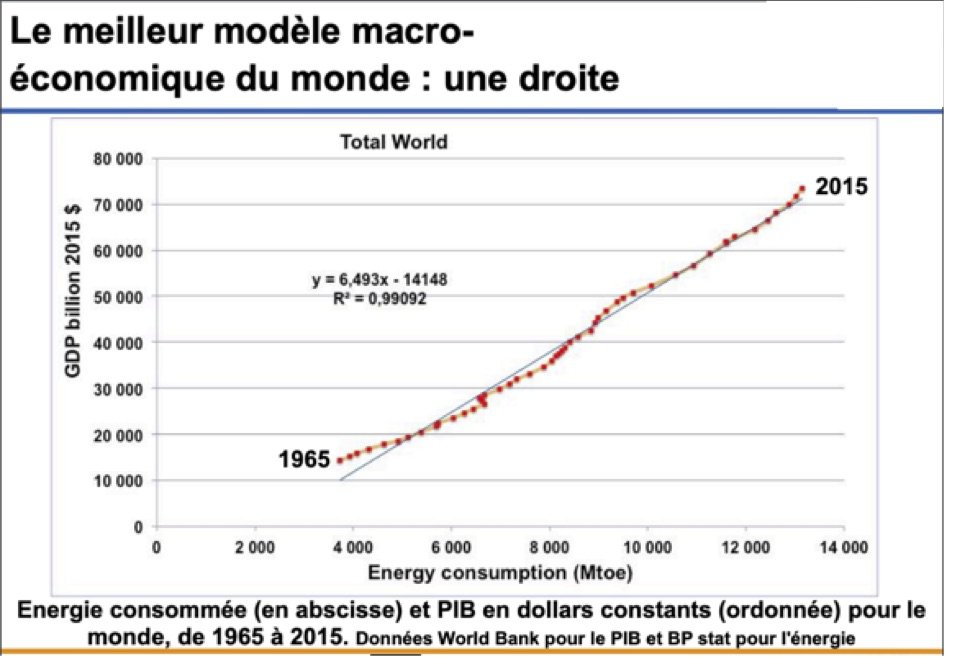

PIB et consommation de ressources naturelles : l’exemple de l’énergie

Il est assez facile d’expliquer la corrélation entre croissance économique et consommation d’énergie. L’activité économique consiste principalement en l’extraction et la transformation de matières pour fabriquer des biens et services consommés par les êtres humains.

Parmi ces matières, l’énergie occupe une place majeure. Non seulement, nous la consommons directement (pour chauffer les bâtiments, déplacer humains et marchandises, cuire les aliments, faire fonctionner les équipements électriques et électroniques) mais en plus elle est le moteur de transformation des autres ressources naturelles : toute activité d’extraction et de transformation nécessite des machines, donc de l’énergie.

Symétriquement, les tensions sur l’approvisionnement énergétique observées à certaines périodes (la crise pétrolière de 1973 en Occident étant le cas le plus spectaculaire) ont conduit à des baisses de taux de croissance.

Les liens entre l’énergie et le PIB ne relèvent donc pas d’une simple corrélation fortuite : il existe bien une relation de causalité entre PIB et énergie. Cependant, celle-ci n’est pas absolue. La hausse de la consommation d’énergie ne suffit pas à elle-seule à expliquer la croissance du PIB.

Sur le plan théorique, si l’accès à l’énergie est clef pour « faire tourner nos machines », donc l’économie, il n’est pas suffisant. Il faut en plus des institutions, des entreprises, des connaissances, du personnel qualifié et motivé… pour utiliser et transformer cette énergie.

Sur le plan empirique, des pays ont (ou ont eu) un accès facile à des ressources énergétiques et n’ont pas vu leur PIB croître. C’est ce qu’on appelle la « malédiction du pétrole » ou plus généralement des ressources naturelles 55 : des pays ayant d’importantes ressources pétrolières peuvent ne pas se développer, soit par incapacité technique (c’était le cas de tous les pays du monde avant la révolution industrielle), soit du fait de la captation de la rente pétrolière par une oligarchie.

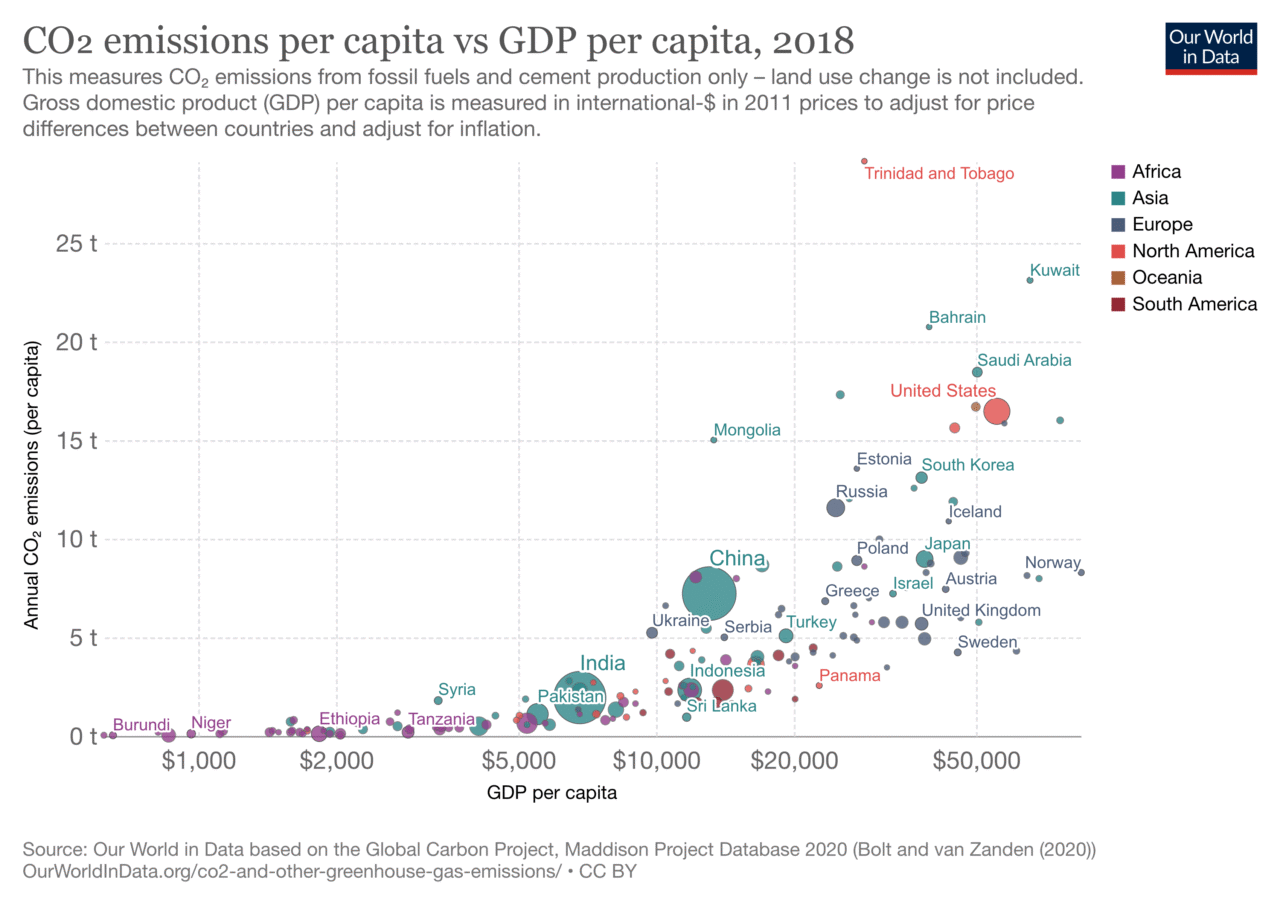

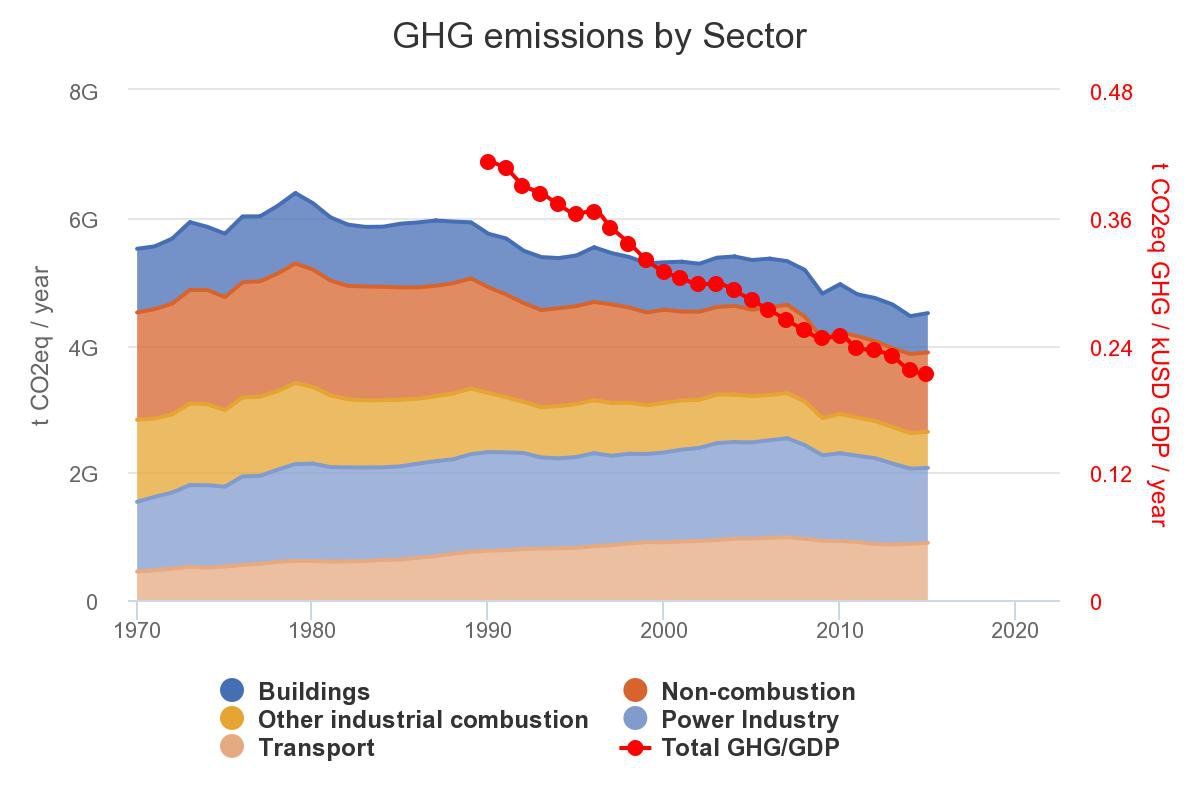

PIB et pollutions : l’exemple des émissions de GES

Comme le montre le graphique ci-après, PIB par habitant et émissions de CO2 par habitant sont assez bien corrélées. Cette corrélation est évidemment liée à la précédente (énergie/PIB) dans la mesure où l’énergie primaire est très majoritairement d’origine fossile. Charbon, pétrole et gaz continuent à représenter aujourd’hui 80 % des sources d’énergie primaire au niveau mondial.

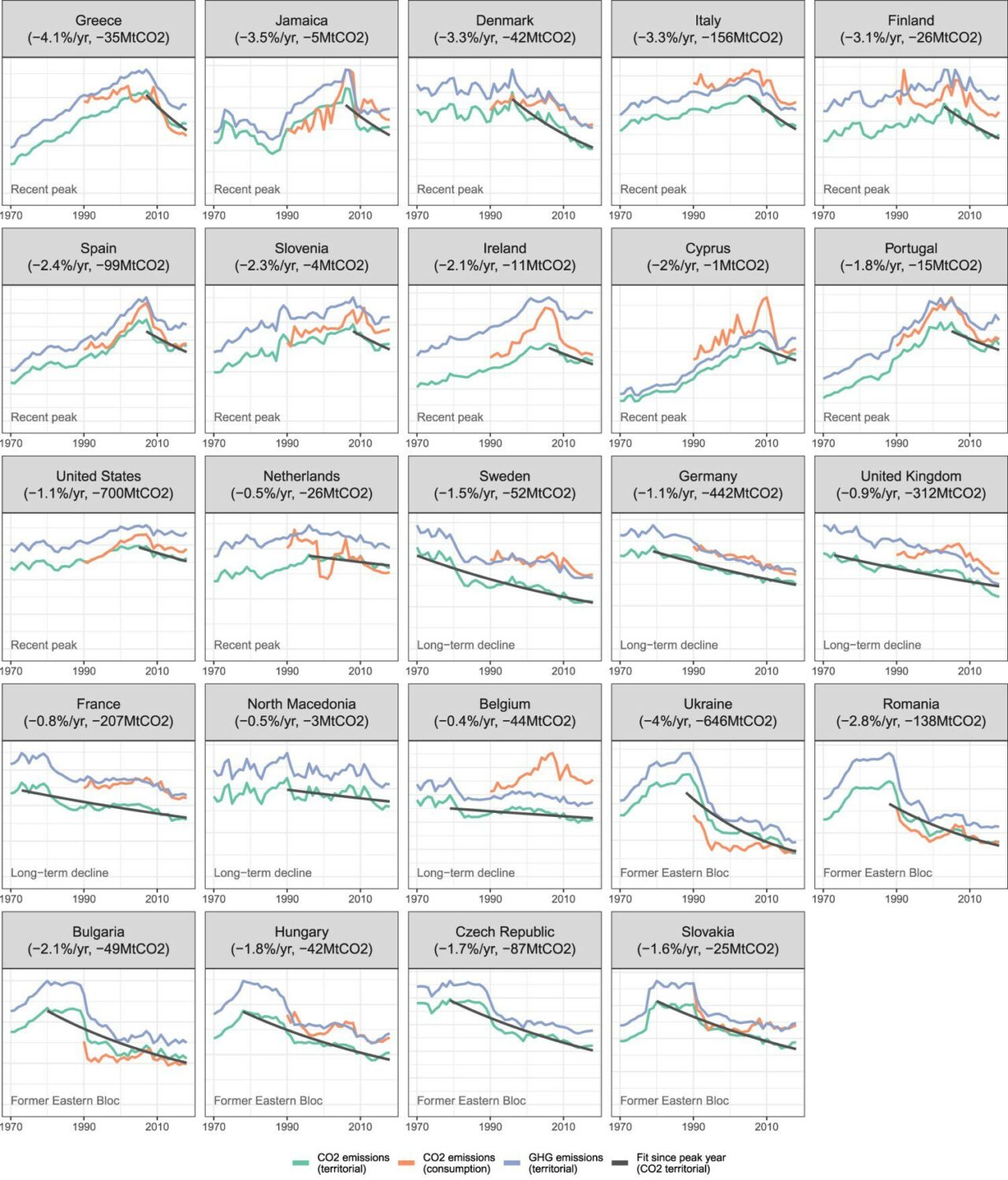

Si on peut constater dans certains pays développés un découplage entre émissions de CO2 et PIB (voir l’Essentiel 9), les ordres de grandeur sont cependant loin d’être au rendez-vous.

Pour en savoir plus

- Eloi Laurent, Sortir de la croissance, mode d’emploi, éditions Les liens qui libèrent, 2021.

- Tim Jackson, Prosperity Without Growth, Routledge, 2017.

- J. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », 2009.

- Dominique Méda, Florence Jany-Catrice, Faut-il attendre la croissance ?, La Documentation française, 2016.

- « Vers une société post-croissance ? », conférence de Dominique Méda, 19 mars 2018.

- Vaclav Smil, Growth: From Microorganisms to Megacities, MIT Press, 2019.

Les limites du PIB sont bien comprises mais il est encore loin d’être remplacé

Comme on l’a vu dans l’Essentiel 4 et 5, les limites du PIB et de l’objectif de croissance sont désormais bien établies. Confrontés à ces critiques, les comptables nationaux et les économistes apportent une réponse simple : le PIB n’a pas vocation à mesurer le bien-être, le progrès et encore moins la soutenabilité environnementale d’une économie. L’indicateur n’est pas coupable des dérives médiatiques et de la vénération politique dont il est l’objet.

C’est pourquoi, de multiples travaux ont porté sur l’élaboration d’indicateurs permettant de compléter le PIB, d’en relativiser fortement l’usage dans le débat public et dans la conduite des politiques publiques, voire de le remplacer. L’objectif in fine n’est pas seulement de disposer d’autres mesures de l’économie, mais aussi de contribuer à forger d’autres trajectoires de l’économie.

Les indicateurs alternatifs au PIB

Un des débats fondamentaux au cœur des réflexions sur les indicateurs alternatifs porte sur la question de savoir s’il faut mettre en avant :

- quelques indicateurs synthétiques (voir ci-après) ayant une puissance communicante suffisante pour contrebalancer le PIB ;

- ou un tableau d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux afin de disposer de mesures fines de l’évolution de la société dans ses diverses dimensions.

Les indicateurs synthétiques (ou composites)

Ils ont pour objet de résumer en un chiffre unique différentes variables normalisées 56, qui sont ensuite pondérées et agrégées.

Au-delà de la dimension économique souvent présente, ces indicateurs peuvent insister plutôt sur les dimensions sociales (les variables porteront par exemple sur les inégalités, la pauvreté et l’exclusion, l’insécurité sociale etc.), ou sur les dimensions environnementales (les variables porteront par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de matières et d’énergie, l’utilisation des terres etc.) Certains indicateurs ambitionnent de couvrir toutes ces dimensions.