Introduction

Depuis plusieurs décennies, l’obsession de la discipline budgétaire est au cœur des politiques publiques menées par les démocraties occidentales. Limiter la dette et les déficits publics a fini par constituer à la fois le guide et le baromètre de l’action publique.

Le spectre de la dette est ainsi mobilisé pour justifier les coupes dans les dépenses sociales, les nécessaires économies à réaliser dans les services publics ou encore l’impossibilité de financer la transition écologique sur fonds publics. Le discours est structuré autour de maximes moralisatrices qui semblent de bon sens : tout comme un ménage, l’État doit gérer son budget « en bon père de famille ». Pourtant, face à la pandémie de COVID-19, ce discours a été mis entre parenthèses : les citoyens ont pu constater avec stupéfaction qu’il était possible de dépenser « quoi qu’il en coûte » pour soutenir l’économie.

Dans ce module, nous nous attacherons à montrer combien ce discours est socialement construit, jalonné de nombreuses idées reçues assimilant l’État à un ménage et le déficit public à une preuve de laxisme. Nous montrerons que la dette est le résultat de nombreux facteurs résultant certes de la gestion budgétaire mais aussi et surtout des choix de politiques publiques, des modes de financement de la dette ainsi que de l’histoire économique et géopolitique. Pour répondre aux défis écologiques et sociaux du XXIème siècle, il est essentiel de déconstruire les dogmes qui paralysent aujourd’hui l’action publique et de comprendre à quel point le budget de l’État est un outil à mobiliser à la fois pour répondre aux crises et pour investir dans l’avenir.

Dette publique, solde public, soutenabilité… Quelques définitions :

Les administrations publiques (APU) regroupent non seulement l’État mais aussi les organismes divers d’administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociales. La dette publique c’est celle de l’ensemble de ces acteurs et non pas seulement celle de l’État.

Le solde public c’est la différence entre les dépenses et les recettes des APU à la fin de l’année. Ce solde peut être en excédent quand les recettes sont supérieures aux dépenses ou en déficit dans le cas inverse.

On parle de déficit primaire (ou d’excédent primaire) pour désigner le déficit (ou l’excédent) avant paiement des intérêts de la dette.

Actuellement, les APU financent leur déficit principalement en empruntant :

– aux marchés financiers en émettant des titres de créances (bons et obligations du trésor) négociables (c’est-à-dire échangeables entre les acteurs des marchés tels les banques, fonds de pension, assurances etc.). Plus de détails dans l’Essentiel 3, sur le financement des déficits publics sur les marchés financiers.

– à une banque (c’est surtout le cas des collectivités territoriales)

– à d’autres pays ou à une institution internationale (telle le FMI) : c’est surtout le cas des Etats (comme la Grèce) n’ayant pas accès aux marchés financiers car les taux d’intérêt demandés par les investisseurs sont trop élevés.

La dette publique c’est la somme que les administrations publiques doivent à tous leurs créanciers quelle qu’en soit la forme (bons, obligations, crédit bancaire etc.) et quel que soit le moment où cette dette a été contractée. C’est donc un stock (à la différence du déficit qui est un flux annuel). Voir également notre fiche Mesurer la dette publique

La soutenabilité de la dette désigne la capacité d’un débiteur à dégager les ressources suffisantes pour faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers (payer les intérêts et rembourser le principal).

Il ne faut pas confondre la dette publique avec la dette nationale qui comprend la dette de tous les agents économiques d’un pays (administrations publiques, ménages, entreprises non financières, entreprises financières) ou avec la dette extérieure qui est la dette de l’ensemble des agents d’un pays auprès des non-résidents.

Pour en savoir plus

Ce module a été réalisé grâce notamment aux sources suivantes

- La dette publique. Précis d’économie citoyenne, Les économistes atterrés, Seuil, 2021.

- Fiscal Mythology Unmasked, Finance Watch, 2021

- Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette, Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Editions La Découverte, 2016

- Expertise économique et politique publique : examen critique des propositions sur la dette liée à la pandémie, LIEPP Working Paper, 2020

- Fiches pédagogiques : comprendre la dette publique – CGT – Pôle éco

L’essentiel

La gestion de la dette et du déficit publics n’est pas une question technique mais un enjeu politique majeur

La gestion de la dette et du déficit publics est une question éminemment politique et non une simple question comptable, ne faisant intervenir que des variables techniques tels les taux d’intérêt, ou le niveau des dépenses et des recettes publiques. C’est encore moins une question de bon sens gestionnaire et de morale comme le laissent entendre les multiples maximes qui jalonnent les discours sur la dette.

Le « danger » que représenterait la dette publique repose sur un discours socialement construit

Depuis les années 1970-1980, le discours de la plupart des gouvernements occidentaux est marqué par une dramatisation de la dette publique. C’est un récit construit, une dramaturgie mise en scène à coup de sentences choisies, telles que :

- « il n’y a pas d’argent magique » (voir module sur la monnaie),

- « nos enfants seront les victimes de nos dettes » (Idée reçue 1),

- des analogies trompeuses entre l’État et les ménages ( « une dette ça se rembourse » – voir l’Essentiel 2)

- des arguments sur la crédibilité des États vis-vis des marchés financiers. (voir Idée reçue 3 et module sur la monnaie).

L’argumentaire académique repose sur le courant de pensée de l’école des choix publics (voir encadré ci-après). Les gouvernants poursuivant leurs intérêts propres (la réélection), ils sont tentés de dépenser sans compter et de laisser filer l’inflation pour apaiser les tensions sociales. Il faut donc encadrer strictement la politique budgétaire pour contrer ses biais néfastes à l’activité économique.

La théorie des choix publics

C’est à partir des années 1980-1990 que la priorité donnée à la « saine » gestion des finances publiques revient sur le devant de la scène politique 1. Ses promoteurs peuvent s’appuyer sur le corpus théorique de l’école dite des choix publics, dont l’ambition est d’expliquer les comportements politiques (des électeurs, des élus, des fonctionnaires, des groupes d’intérêts) en s’appuyant sur des postulats issus des théories néoclassiques (rationalité des agents, individualisme méthodologique etc.)

Selon cette théorie, les gouvernants, soumis à la pression des électeurs et des groupes d’intérêts, ne pourraient prendre des décisions économiques optimales. Ils seraient, en effet, marqués par un biais pro déficit et pro inflation, du fait d’une incitation à satisfaire à court terme les électeurs en dépensant trop au prix d’un assainissement budgétaire futur (quand ils ne seront plus au pouvoir).

Concrètement, il s’agit d’encadrer (voire d’ôter) les deux principaux outils de politiques économiques que sont le budget et la monnaie.

– L’indépendance des banques centrales est vue comme la solution institutionnelle au supposé biais inflationniste des décideurs politiques. Dans la zone euro, les États ont ainsi perdu la main sur la politique monétaire, confiée à la Banque centrale européenne, juridiquement indépendante des États et focalisée sur l’objectif de maîtrise de l’inflation. (Ça n’a pas toujours été le cas : voir « Le cadre institutionnel de la monnaie n’est pas immuable », Essentiel 2 du module sur la monnaie).

– L’adoption de règles budgétaires, définie via des indicateurs automatiques sur la dette et le déficit, permet d’exercer une contrainte permanente sur la politique budgétaire et de soustraire ainsi la question du niveau de déficit au débat politique. En Europe, ce sont typiquement les critères de 3% et de 60% de Maastricht (voir l’Essentiel 9, sur les règles budgétaires européennes). La mise en place de comités indépendants en charge de surveiller la politique budgétaire des gouvernements et en particulier la soutenabilité de la dette relève également de cette logique.

Au-delà des publications académiques, le discours est légitimé via la multiplication des rapports d’experts et des comités indépendants qui, sur la base d’un diagnostic sélectif quant à la soutenabilité de la dette (oubliant par exemple la question du patrimoine public, traité dans l’Essentiel 6), structurent le champ des prescriptions possibles. Ces rapports et la communication qui les entoure permettent aux gouvernants de mettre en avant une pseudo expertise scientifique, un soi-disant « consensus » qui envahit ensuite le discours politique, technique, médiatique et devient une forme d’incontournable.

Face aux « risques » liés à la dette publique, l’action publique se structure autour de l’obsession de la discipline budgétaire

Tous ces éléments contribuent à faire de la dette un sujet externe, qui sort du domaine du choix politique, indépendamment des « couleurs » politiques. Une contrainte permanente, et souvent auto-infligée, à laquelle les gouvernements n’ont d’autres choix que de se plier.

Sur le plan institutionnel, la priorité donnée à la « saine » gestion budgétaire s’est traduite par une organisation en silos des différents outils de politique économique (monnaie, budget, encadrement de la finance) rendant très difficile toute remise en question et tout débat démocratique.

L’action publique actuelle est organisée en silos (Lemoine, 2016) : on sépare ce qui relève du budget (la recherche de l’équilibre budgétaire), de la monnaie (un contrôle apolitique de l’inflation), et de la finance (préserver la stabilité financière, l’attractivité de la place financière de Paris et des titres souverains). Une conséquence néfaste pour la qualité du cadre démocratique de ce découpage de la dette est qu’il s’accompagne largement de formes de dépolitisation de la décision en matière de finances publiques : ces décisions relèvent aujourd’hui de « comités d’experts », de « sages » ou d’organisations indépendantes (à l’image des banques centrales nationales ou européennes) qui évoluent de façon « confinée » vis-à-vis de la société et en dehors de tout processus démocratique.

Sur le plan des décisions de politique économique, l’action publique est structurée autour de l’obsession de la discipline budgétaire, et plus particulièrement sur la nécessité de réduire le poids de l’État-obèse et dispendieux, via la diminution des dépenses publiques.

C’est ainsi que début 2021, en pleine crise économique de la COVID 19, l’Allemagne avait déjà prévu l’échéancier de remboursement de la dette COVID, que le gouvernement français engageait des réflexions pour savoir comment rembourser la dette et privilégiait la voie du cantonnement 3 et de la réduction des dépenses publiques sur le long terme via des règles automatiques.

Cela conduit à soustraire du débat public le fait qu’il existe une diversité de choix de politiques économiques

« Rétablir l’équilibre budgétaire », en particulier via la réduction des dépenses publiques, est ainsi présenté comme le seul choix possible.

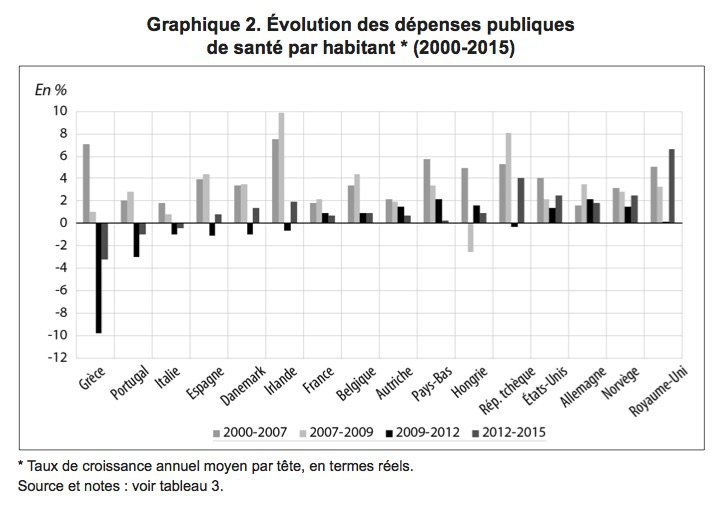

Pourtant, cela ne constitue en aucun cas une preuve de bonne politique. Comme développé dans l’Essentiel 10, le déficit public est un outil essentiel pour faire face aux crises financières ou aux récessions. C’est ainsi que la mobilisation des budgets publics après la crise de 2008 a permis d’éviter l’effondrement du système financier puis de relancer l’activité économique. En 2010, le tournant de la rigueur que se sont auto-imposés les gouvernements européens n’obéissait à aucune contrainte économique incontournable et a eu des conséquences écologiques et sociales importantes (voir l’Essentiel 12, sur les impacts négatifs de la « rigueur budgétaire »).

Des choix en matière de dépenses publiques

Plus généralement, le montant et le rôle des dépenses publiques relèvent du débat politique et démocratique. La priorité est-elle de reconnaître le rôle de l’État pour investir dans les infrastructures qui préparent l’avenir (voir l’Essentiel 11 et l’Idée reçue 6) ou de réduire l’investissement public, au nom de la baisse des dépenses ? Quelle part des risques contre les aléas de la vie (perte d’emploi, maladie, vieillesse) souhaite-t-on mutualiser via l’assurance sociale et quelle part doit être prise en charge par les assurances privées ? Les services collectifs (eau, énergie, gestion des déchets, éducation, santé) doivent-ils être gérés par le privé ou par le public ?

Toutes ces questions relèvent bien de choix de société qui ne peuvent être réduits à leur seule dimension comptable.

Des choix en matière de recettes de l’État

Par ailleurs, le solde budgétaire n’est qu’un solde : il peut résulter de choix bien distincts qui ne concernent pas que les dépenses mais aussi les recettes. L’appel à réduire le niveau de dette peut, ainsi, occulter des choix fiscaux, réduisant les recettes publiques pour ensuite justifier des baisses de dépenses. Là aussi le débat démocratique est essentiel. Dans quelle mesure faut-il taxer les revenus du capital, ceux du travail, la consommation, les très hauts revenus, le patrimoine, les entreprises ? Quelle est la place de la fiscalité écologique ? Le système fiscal est-il redistributif ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter sérieusement contre l’optimisation et la fraude fiscale ? L’État doit-il promouvoir sur son territoire et au niveau international la lutte contre les paradis fiscaux (ou en devenir un, comme c’est le cas notable des Pays-Bas et de l’Irlande au sein même de l’Union européenne) ?

Des choix concernant les modes de financement des déficits publics

Enfin, le mode de financement des déficits relève également de choix politiques. L’option majoritairement retenue depuis les années 1970 par les démocraties occidentales consiste à se financer sur les marchés financiers, censés exercer une discipline vertueuse sur la gestion des finances publiques. Ce faisant, les acteurs financiers s’invitent dans le débat démocratique : les politiques publiques sont soumises au dictat de certaines normes économiques, celles qui rassurent les créanciers (voir encadré).

La mise en marché de la dette soumet les politiques publiques au jugement d’acteurs sans légitimité démocratique

Dans le chapitre 3 de son livre L’ordre de la dette, Benjamin Lemoine raconte les tournées de conférences que les fonctionnaires du Trésor français réalisaient dans les grandes places financières mondiales pour vendre les produits de la dette française.

voici par exemple la liste des questions susceptibles d’être posées par les banques et investisseurs qu’ont préparés les services du Trésor en amont d’une conférence tenue à Londres en 1987 : « Quelle est la politique française en matière d’inflation ? Est-ce que le coût du travail est en train de croitre en France ? Si oui de combien ? Est-il possible que la France quitte le système monétaire européen ? Comment décririez-vous une politique financière « socialiste » ? Que pensez-vous du fait que le parti communiste gagne assez de soutien pour partager le pouvoir ? Est-ce que la France va encore céder au terrorisme ? ».

Lors de la conférence qui s’est tenue à New York en octobre 1987, JP Morgan, la banque hôte, a présenté un rapport détaillant les fondamentaux économiques qui rendent la dette publique française intéressante pour les investisseurs : « une économie de libre échange », « une orientation non inflationniste de la politique », « un haut taux de chômage » présenté comme un gage de « pression sur les bas salaires » et de « compétitivité du coût du travail », « une politique budgétaire serrée et rigoureuse ».

Source L’ordre de la dette, Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Benjamin Lemoine, Editions La Découverte, 2016

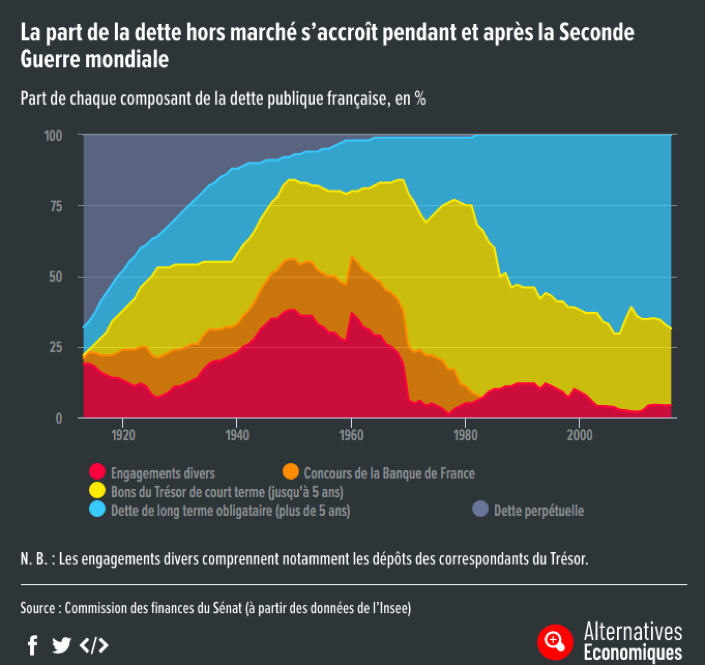

Les États n’ont pas toujours été aussi dépendant des jugements des acteurs financiers. La France de l’après-guerre et des Trente Glorieuses, par exemple, avait mis en place un mode de financement appelé « circuit du Trésor » qui consistait à faire converger vers le Trésor public de nombreuses ressources financières du pays, tout en mobilisant le concours de la banque centrale. Dans ce système, la finance était placée au service de l’État et non l’inverse comme c’est le cas aujourd’hui.

Plus fondamentalement, la politique monétaire peut être un outil de politique économique permettant de financer l’investissement public. La sanctuarisation de cet outil au sein d’une banque centrale indépendante focalisée sur la seule maîtrise de l’inflation est le résultat de l’histoire (voir module sur la monnaie), non de contraintes techniques incontournables (voir également : L’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire »).

L’État n’est pas comparable à un ménage ou à une entreprise

L’un des arguments récurrents utilisés dans les discours sur la dette et le déficit publics consiste à assimiler l’État à un ménage ou à une entreprise. De là découlent les nombreuses idées reçues sur « le fardeau de la dette que nous léguons à nos enfants » (Idée reçue 1), sur la nécessité de « gérer le budget de l’État en bon père de famille » (Idée reçue 3), sur le fait que tel ou tel pays vit « au-dessus de ses moyens » (Idée reçue 5).

Comme nous allons le voir, si tous ces arguments sont de bon sens quand ils s’appliquent à un ménage ou à une entreprise, ils sont fondamentalement faux quand il s’agit de l’État (et plus généralement les administrations publiques) car ils reviennent à appliquer des raisonnements microéconomiques à un acteur qui a des impacts macroéconomiques.

Microéconomie et macroéconomie : définitions

La microéconomie étudie le comportement des agents économiques (les ménages, les entreprises etc.) et la façon dont ils se coordonnent sur les marchés via le mécanisme des prix.

La macroéconomie étudie l’économie dans son ensemble en partant des grands agrégats (l’épargne, l’investissement, le revenu, l’emploi, le PIB etc.) pour tenter de mettre en évidence et de modéliser les relations entre eux.

La macroéconomie ne peut être réduite à l’agrégation (c’est-à-dire à l’addition) des comportements des agents économiques. En effet, des phénomènes macroéconomiques peuvent « émerger » des comportements microéconomiques et donner des résultats très différents de ce que les agents économiques recherchaient initialement.

Par exemple, en période de récession, la réponse rationnelle des ménages ou des entreprises est de se serrer la ceinture. Ce faisant, leurs comportements agrégés aboutissent à la réduction de la demande globale (et donc des commandes pour les entreprises) et approfondissent la récession. Le résultat macroéconomique va dans le sens inverse de ce que cherchait à obtenir chaque agent économique (se prémunir contre la récession).

L’État est un acteur économique très particulier

Le lien entre État et politique monétaire

Si la plupart des démocraties des pays développés ont choisi de confier la gestion de la politique monétaire à une banque centrale indépendante focalisée sur la maîtrise de l’inflation, cela n’a pas toujours été le cas. Régulièrement à travers l’histoire, les banques centrales ont été contrôlées de façon beaucoup plus étroite par l’État avec notamment pour mission de participer au financement des dépenses publiques. Encore aujourd’hui certains pays, dont la Chine est l’exemple le plus notable, gardent le contrôle de leur banque centrale et la maîtrise de l’outil monétaire, comme nous l’expliquons dans le module sur la monnaie.

C’est bien évidemment une première différence fondamentale entre l’État et les autres agents économiques (ménages, entreprises).

L’État décide lui-même de ses recettes en déterminant le niveau de la fiscalité et plus généralement des prélèvements obligatoires

Même s’il ne peut pas augmenter sans limite et sans effet les impôts, cela représente une première différence significative avec des agents économiques dont les ressources financières dépendent principalement de décisions extérieures « libres » (achats des clients, décisions de l’employeur etc.).

L’État n’a pas le même horizon temporel qu’un ménage ou une entreprise

Il ne « meurt » pas. Contrairement à une entreprise4, un État ne peut pas faire faillite : il peut faire défaut sur sa dette, c’est-à-dire que l’État refuse ou ne peut plus honorer les échéances de remboursement de sa dette ou payer les intérêts. Les créanciers n’ont alors d’autre choix que de négocier avec l’État concerné.

Ainsi, les capacités d’un État à emprunter et à taxer ne s’éteignent pas ou très rarement. De ce fait, il peut reconduire sa dette beaucoup plus facilement qu’un acteur privé et n’a pas à envisager de la rembourser à un terme défini.

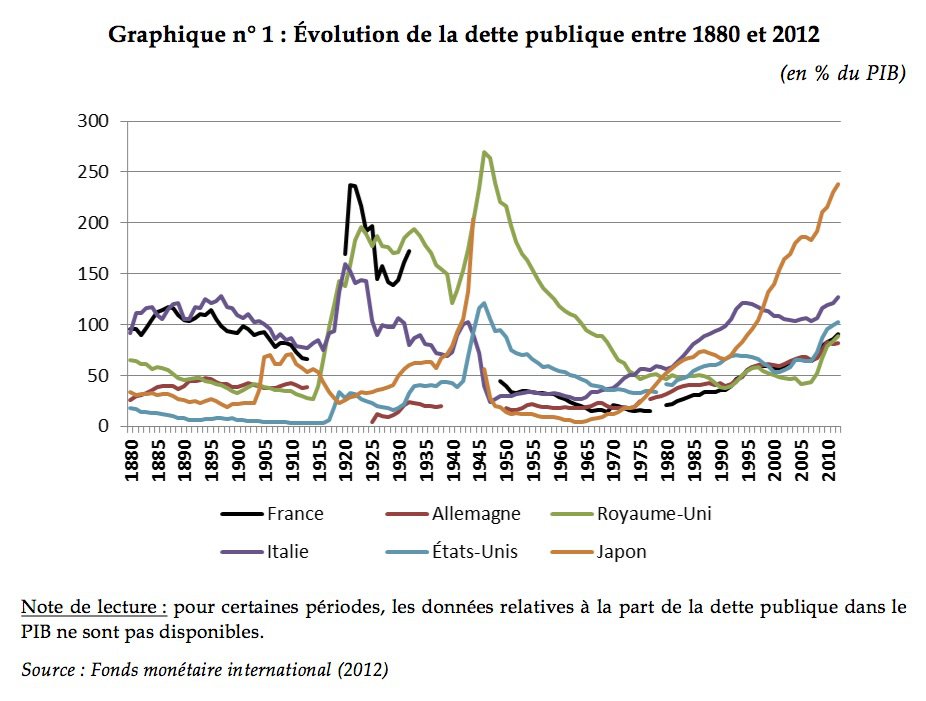

Tant qu’il trouve des investisseurs prêts à acheter sa dette, l’État peut la « faire rouler » c’est-à-dire emprunter de nouveau pour rembourser les emprunts qui arrivent à échéance. C’est ce qu’on peut constater sur le graphique ci-dessous : depuis des décennies, de nombreux États se contentent de faire rouler leur dette.

OECD Chart: General government debt, Total, % of GDP, Annual, 1995 – 2019

Cela ne signifie pas que l’accroissement de la dette publique est indolore (Idée reçue 2) mais juste qu’assimiler un État à une entreprise et encore bien plus à un ménage est tout simplement aberrant.

Les décisions budgétaires de l’État ont des impacts macroéconomiques

Le rôle déterminant du budget de l’État en cas de crise économique

Quand la conjoncture économique est mauvaise, les ménages en difficulté sont contraints de se serrer la ceinture tandis que les autres ont tendance, par précaution, à augmenter leur épargne plutôt qu’à dépenser ; les entreprises constatant l’atonie de la demande n’investissent pas ; la politique de crédit des banques est également réservée.

Tous ces comportements vont dans le même sens : celui de la baisse de la demande globale. La dépression puis la récession s’installent et s’approfondissent. Ce phénomène est d’autant plus fort que l’endettement privé est important, menant à la déflation par la dette identifiée par Irving Fisher .

Dans une telle situation, seul l’État est à même de compenser la baisse de la demande globale.

D’une part, l’État (et plus généralement les administrations publiques) joue un rôle important pour amortir le choc d’une crise économique via les « stabilisateurs automatiques » (c’est-à-dire la hausse automatique de certaines dépenses liées à la hausse du chômage, aux minima sociaux et la baisse des recettes fiscales).

D’autre part, en menant des politiques de relance contra-cyclique (c’est-à-dire qui va dans le sens inverse du cycle économique) 5, il peut soutenir la demande et éviter des réactions en chaine catastrophiques.

Plus de détails dans l’Essentiel 10 : « Le déficit public est un outil de lutte contre une crise économique »

Le rôle déterminant de la puissance publique pour investir et préparer l’avenir

Les infrastructures et les services dont bénéficient aujourd’hui les habitants d’un pays sont largement le résultat des investissements publics passés : réseaux d’eau, d’électricité, de transport, systèmes de santé, systèmes éducatifs, production d’énergie, etc. Il en va de même de nombre d’innovations qui n’ont été possibles que grâce à la recherche publique. L’exemple d’internet développé par l’armée américaine est bien connu. Plus récemment, les deux innovations qui ont permis un développement rapide des vaccins contre la COVID 6 viennent de la recherche publique américaine.

Ce qui était valable par le passé l’est tout autant aujourd’hui. Faire face au dérèglement climatique et à l’effondrement de la biodiversité tout en adaptant nos territoires aux changements déjà en cours implique une transformation profonde de notre système productif. Pour cela, la mobilisation des budgets publics est essentielle car tous les investissements à réaliser pour décarboner nos infrastructures, réduire nos besoins en ressources naturelles et reconvertir des secteurs économiques entiers, ne seront pas financés par le secteur privé. Et les investissements nécessaires à la transition écologique sont massifs : la Cour des comptes européenne estimait en 2017 qu’il serait nécessaire d’investir au moins 1 115 milliard d’euros chaque année entre 2021 et 2030, pour tenir les objectifs 2030 de l’UE.

Plus de détails dans l’Essentiel 11 : « L’investissement public pour la transition écologique est prioritaire sur le respect de ratios comptables »

Les États financent aujourd’hui leur déficit principalement sur les marchés

Depuis les années 1970, le financement des déficits publics sur les marchés financiers est devenu la norme. Cependant, cela n’a pas toujours été ainsi. Comprenons comment ça marche.

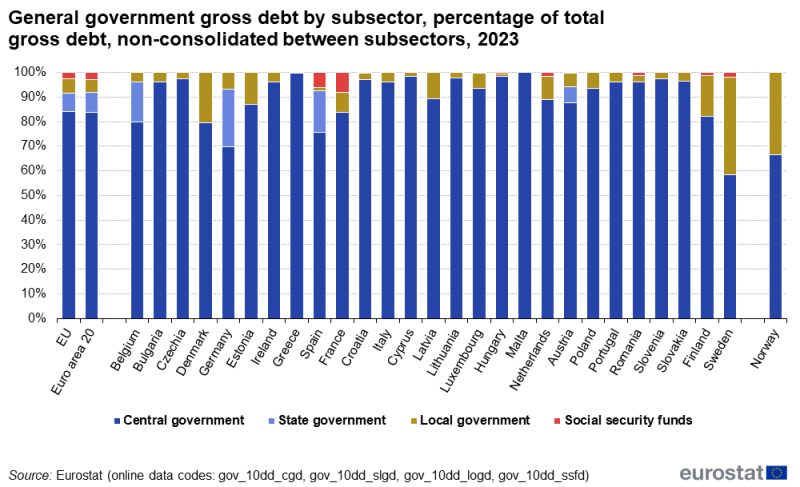

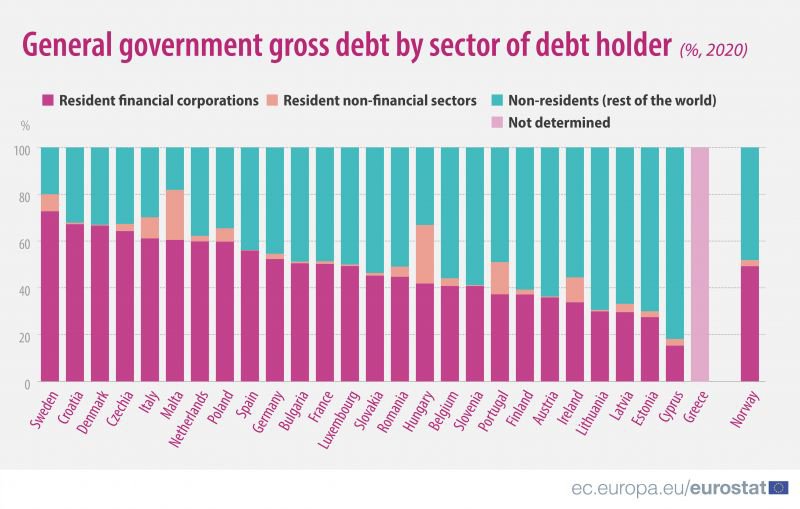

Comme on l’a vu dans les définitions en introduction, la dette et le déficit publics concernent toutes les administrations publiques et donc pas seulement l’État. Nous nous attachons cependant ici à décrire les modalités de financement des États par souci de simplification et parce que la dette de l’État (ou dette souveraine) constitue la majeure partie de la dette publique dans la plupart des pays.

Dette des administrations publiques par sous secteur (en % du total de la dette)

Source Eurostat statistics explained – Structure of government debt

General government = administrations publiques ; Central government = administration centrale (surtout l’État) ; state government = administrations d’États fédérés ; local government = administrations locales ; social security funds = fonds de sécurité sociale (dans certains pays la dette des administrations de sécurité sociale quand elle existe est incluse dans celle d’autres administrations, l’Etat le plus souvent).

Comment l’État peut-il financer son déficit ?

Les recettes de l’État sont principalement constituées par les prélèvements obligatoires (les impôts et les cotisations sociales). L’État dispose également de recettes non fiscales (vente de biens et services, dividendes, amendes etc.) mais elles sont marginales.

Quand les recettes de l’État sont inférieures aux dépenses, le budget de l’État est en déficit et il doit donc trouver d’autres ressources financières. Il peut ainsi :

Avoir recours à sa banque centrale

Les banques centrales ont régulièrement dans l’histoire accordé des avances ou des prêts (gratuits ou à taux très faible) à leur État. Certaines le font d’ailleurs encore aujourd’hui (en Chine par exemple).

A partir des années 1970, ce mode de financement public a cependant été de moins en moins utilisé jusqu’à disparaître dans de nombreux pays au motif que cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité des prix en provoquant de l’inflation.

La plupart des États des pays dits développés ont ainsi renoncé à avoir recours à leur banque centrale pour financer leur déficit. Cette possibilité a même été interdite dans l’Union européenne à partir du traité de Maastricht (1992).

Emettre des titres financiers

L’État peut émettre des titres de créance 7 (ou titres de dette publique), appelés bons ou obligations du Trésor qui sont ensuite vendus à des investisseurs. Voir les détails au point 3.2 ci-après.

Ces titres sont la plupart du temps négociables sur un marché mais ce n’est pas obligatoire. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale la France a mis en place le système du « plancher des bons du Trésor » qui a perduré jusqu’à la fin des années 1980. Les établissements bancaires étaient obligés d’acheter des bons du Trésor pour un montant plancher correspondant à une partie des dépôts de leurs clients. C’est l’État qui fixait le montant du taux d’intérêt.

Avoir recours à l’aide internationale

L’État peut également emprunter à d’autres pays ou à des institutions financières internationales (tel le FMI). Cela concerne principalement les pays qui ne peuvent pas ou plus se financer sur les marchés de capitaux : les investisseurs, considérant sa dette comme trop risquée, ne veulent plus acquérir des titres de dette ou exigent des taux d’intérêt trop élevés.

Dans le cadre des politiques de développement, certains États peuvent également obtenir des prêts des banques de développement multilatérales (telle la Banque mondiale) ou nationales (telle l’Agence française de développement).

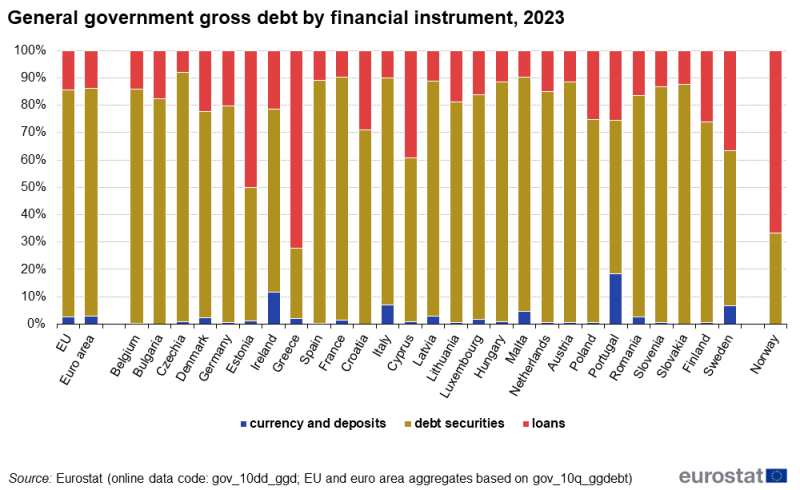

Environ 80% de la dette publique des économies développées est constituée de titres de créance négociables (debt securities)

Comme on peut le constater sur le graphique ci-après, les titres de créance négociables (debt securities) représentent plus de 80% de la dette publique dans l’Union européenne. Les ordres de grandeur sont les mêmes dans les autres grandes économies de l’OCDE (Japon, États-Unis, Royaume Uni, Canada). Ces titres sont donc majoritairement utilisés aujourd’hui pour financer les déficits publics.

La dette publique par type d’instrument financier dans l’Union européenne en 2023 (en pourcentage de la dette totale)

Source Eurostat statistics explained – Structure of government debt

Remarque : Les « loans » (c’est-à-dire les titres de créance non négociables, les crédits bancaires et les prêts d’institutions internationales) sont importants dans les pays dont la dette publique est peu élevée (Estonie), dans ceux où la dette des collectivités territoriales représente une part importante de la dette publique (Norvège, Suède) et dans ceux qui ont fait appel à l’aide d’institutions internationales tel le FMI (par exemple, la Grèce et Chypre).

Quelles sont les conséquences de cette prédominance des titres de créance négociables ?

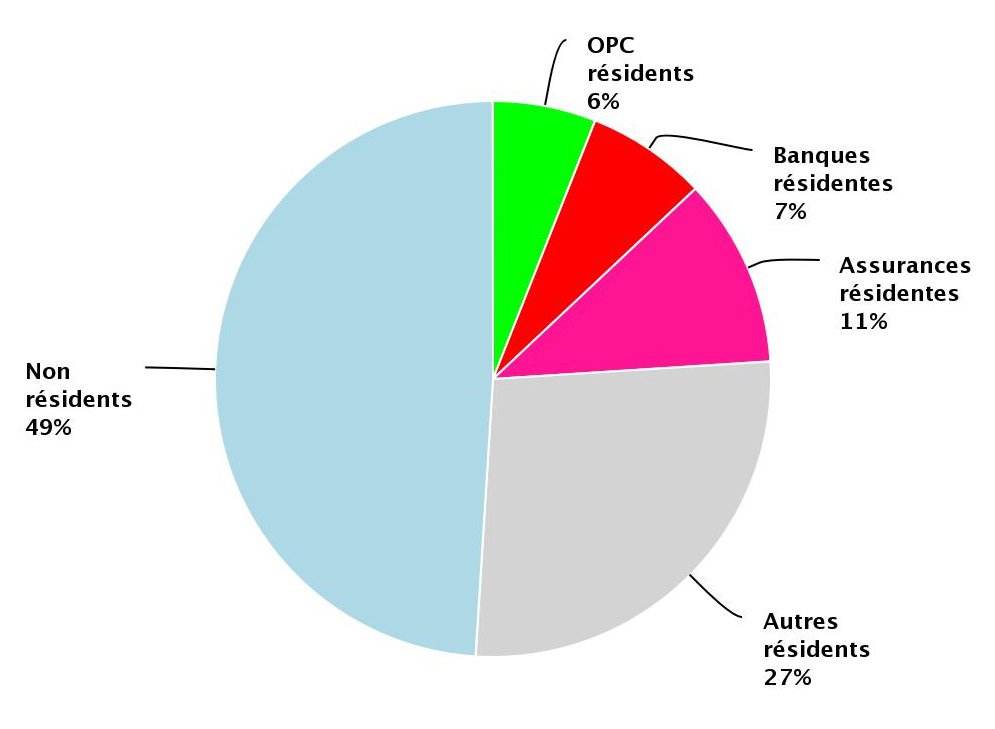

Prenons l’exemple de la France pour comprendre comment les titres sont émis, comment ils sont négociés sur les marchés et ce que cela implique pour les finances publiques.

En France, c’est l’Agence France Trésor (AFT), organisme public dépendant du ministère des finances, qui est chargé de gérer la dette de l’État.

A noter que les titres de créances peuvent également être appelés obligations ou titres de dette (quand on se place du côté de l’emprunteur).

Les émissions de bons et d’obligations du Trésor ont lieu sur le « marché primaire »

Tout au long de l’année, l’AFT émet divers types de titres de créance, par exemple, les bons du Trésor à taux fixe (BTF) pour les emprunts de court terme ou les Obligations assimilables au Trésor (OAT) à plus long terme. Ces titres de créance sont acquis par des établissements bancaires (français et étrangers) ayant reçu le monopole de l’achat de dette souveraine sur le marché primaire (c’est-à-dire lors de l’émission des titres). Ces établissements s’appellent les « Spécialistes en valeurs du Trésor » (SVT).

La technique d’émission la plus employée s’appelle l’adjudication et s’apparente à une mise aux enchères : l’AFT annonce combien d’obligations ou de bons du Trésor elle souhaite vendre, et les SVT font des offres en disant combien ils souhaitent en acheter et avec quelle rémunération (taux d’intérêt).

Un titre de créance (ou titre de dette) se caractérise par trois composantes principales

> le montant prêté appelé nominal ou principal (par exemple 100€),

> la maturité ou échéance du prêt : les bons du Trésor sont des titres de créance remboursables à court terme (en général de quelques semaines à un an) et les obligations du Trésor sont remboursables à moyen et long terme (de 1 an à plus de 30 ans).

> le taux d’intérêt (par exemple 2%) qui constitue la rémunération du créancier par l’emprunteur.

A la différence d’un particulier ou d’une PME qui emprunte à une banque, l’émetteur d’un titre de créance ne paie chaque année que les intérêts. Le principal est remboursé au moment où l’obligation arrive à échéance. Dans l’exemple ci-avant, l’État doit payer chaque année 2€ et ne rembourser le principal de 100€ qu’une fois les dix ans écoulés.

Les échanges sur le « marché secondaire »

Les SVT peuvent ensuite revendre ces titres sur le marché secondaire (en gros la bourse) à d’autres acteurs financiers (autres banques, fonds de pension, fonds souverains d’autres pays etc.) qui peuvent eux-mêmes les revendre etc.

Quand un acteur financier achète un bon ou une obligation du Trésor sur le marché secondaire, cela n’apporte aucune ressource nouvelle à l’État français. Par contre, cela influe sur les taux d’intérêt des futurs titres de dette (voir encadré).

Comment les échanges de titres de créance négociables sur le marché secondaire influencent-ils les taux d’intérêt de la dette publique ?

Reprenons notre exemple précédent : une obligation de 100€, à 10 ans avec un taux d’intérêt de 2%. La « valeur nominale » de l’obligation (c’est-à-dire celle que l’État devra rembourser) est de 100€.

Par contre, sa « valeur de marché » dépend de la demande : si beaucoup d’investisseurs souhaitent acheter cette obligation, ils peuvent être prêts à payer plus que la valeur nominale, disons 120€, pour acquérir le titre de dette concerné.

Dans ce cas, le rendement de l’obligation diminue puisque le taux d’intérêt payé par l’État est toujours calculé sur la valeur nominale de l’obligation. Dans notre exemple, le rendement de l’obligation ne sera plus de 2% par an mais de 1,66% par an.

Concrètement, cela signifie que lors de la prochaine émission, l’AFT devrait avoir pour le même type d’obligation des offres avec un taux d’intérêt de 1,66% au lieu de 2%.

Quelles sont les conséquences de la mise en marché de la dette publique ?

Le marché de la dette publique pose deux problèmes majeurs.

- D’une part, le poids cumulé des intérêts peut finir par peser lourdement sur les comptes publics (voir l’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire »)

- D’autre part, comme noté dans l’Essentiel 1, cela donne aux acteurs financiers un pouvoir exorbitant sur les États. Si la gestion des finances publiques ne correspond pas à leurs critères de bonne gestion, ils peuvent demander des taux d’intérêt plus importants et donc in fine renchérir le coût de la dette, voire empêcher l’État de se financer si les taux atteignent des niveaux trop importants. Or, rien ne garantit que ces critères répondent à des enjeux d’intérêt général.

La banque centrale joue un rôle déterminant

Comme on l’a vu en 3.1, la plupart des États ne peuvent plus avoir recours au financement direct de leur banque centrale. Celle-ci n’en a pas moins une influence déterminante sur la dette publique via la mise en œuvre de la politique monétaire.

Tout d’abord, en fixant son taux directeur, c’est-à-dire le taux auquel elle prête aux banques, elle influence l’ensemble des autres taux d’intérêt de l’économie (taux de marché, taux du crédit etc.) y compris celui des titres de créance publics.

Par ailleurs et surtout, à la suite de la crise financière de 2007-2008, les banques centrales des principales zones monétaires se sont progressivement mises à racheter de la dette publique sur le marché secondaire (on parle de politique de quantitative easing ou d’assouplissement quantitatif ). Ce faisant, elles ont largement contribué à la baisse des taux d’intérêt sur la dette des États dont elles gèrent la monnaie.

Ces politiques ont perduré jusqu’à la pandémie de COVID-19 où elles se sont encore accrues pour permettre aux États de faire face à la crise économique.

En savoir plus sur les outils et mécanismes de la politique monétaire dans le module sur la monnaie et dans notre fiche sur le quantitative easing.

L’exemple de la zone euro : face aux crises, la Banque centrale européenne a eu recours à l’assouplissement quantitatif

Les pays de la zone euro ne sont pas entièrement souverains en matière monétaire. La Banque centrale européenne (BCE) est en effet juridiquement indépendante des États et elle a interdiction de leur prêter directement (de même que les banques centrales nationales).

Jusqu’en 2012, elle s’est refusée à garantir leur dette. Elle a donc laissé toute latitude aux marchés financiers pour en déterminer le coût. C’est une des raisons de la crise de la dette publique dans la zone euro, pendant laquelle les taux d’intérêt de certains pays se sont élevés à des niveaux tels qu’ils ne pouvaient plus se financer sur les marchés.

Cette situation mettant en danger la zone euro dans son ensemble, la Banque centrale européenne a fini par intervenir.

En juillet 2012, Mario Draghi, président de la BCE déclare : « la BCE est prête à tout pour préserver l’euro et croyez-moi ce sera suffisant » et lance un programme visant à racheter les obligations des États dans la tourmente.

Trois ans plus tard, il va plus loin en lançant le premier programme de quantitative easing ou d’assouplissement quantitatif . Concrètement, cela signifie que la BCE (et avec elle, les banques centrales nationales) assume désormais son rôle de prêteur en dernier ressort auprès des États de la zone euro. Cette garantie « rassure les marchés ». C’est pourquoi des investisseurs ont parfois étaient prêts à acquérir de la dette publique à des taux négatifs, c’est-à-dire à payer pour détenir de la dette publique !

Ainsi, le 5 septembre 2019, la France a levé 10,14 milliards d’euros dont 1,5 milliard d’euros à échéance de quinze ans. Pour la première fois, le taux nominal à cette échéance a été négatif (-0,03 %).

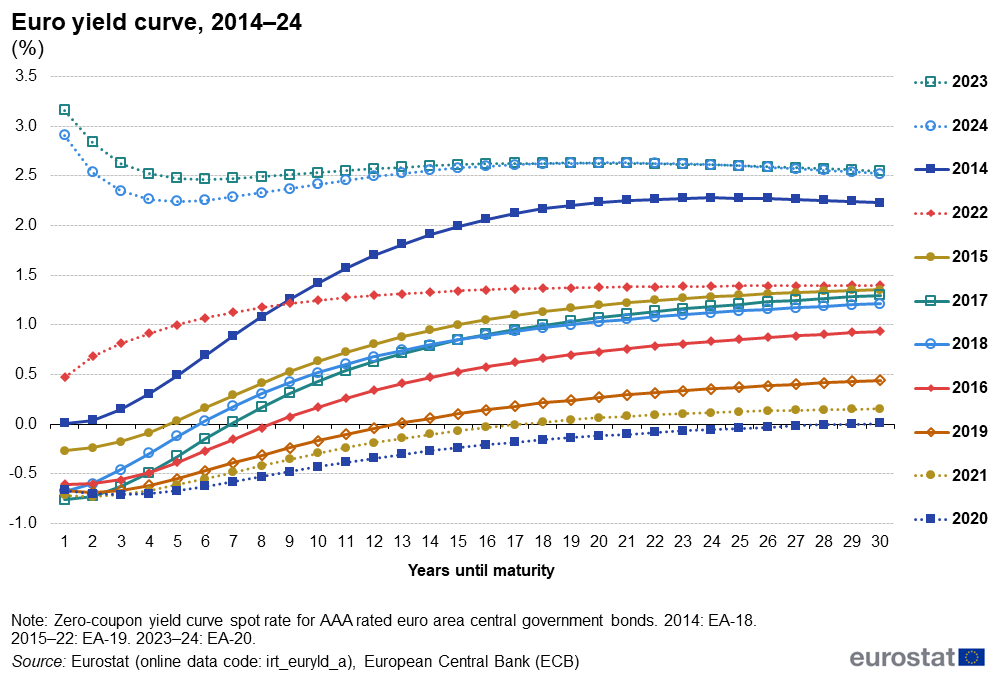

Courbe de rendement des obligations d’État (notées AAA) dans la zone euro (2014-2024)

Source Source : Eurostat – Statistiques Explained

Lecture du graphique : en 2020 (courbe bleue foncée en pointillés), les obligations d’État notées AAA de la zone euro ayant une maturité restante de 1 an (c’est-à-dire qui devront être remboursées dans un an) avaient un rendement d’environ -0,66% ; celles ayant une maturité restante de 30 ans avaient un rendement légèrement supérieur à 0%.

Depuis 2022, la situation a changé. Face à l’inflation provoquée notamment par la guerre d’Ukraine (et son impact sur nombre de matière premières dont l’énergie), le resserrement des politiques monétaires (hausse des taux d’intérêts et fin du quantitative easing) a été pratiqué par la plupart des banques centrales des économies développées. Comme on peut le voir sur le schéma ci-avant cela a provoqué une hausse des taux d’intérêts des obligations d’Etat.

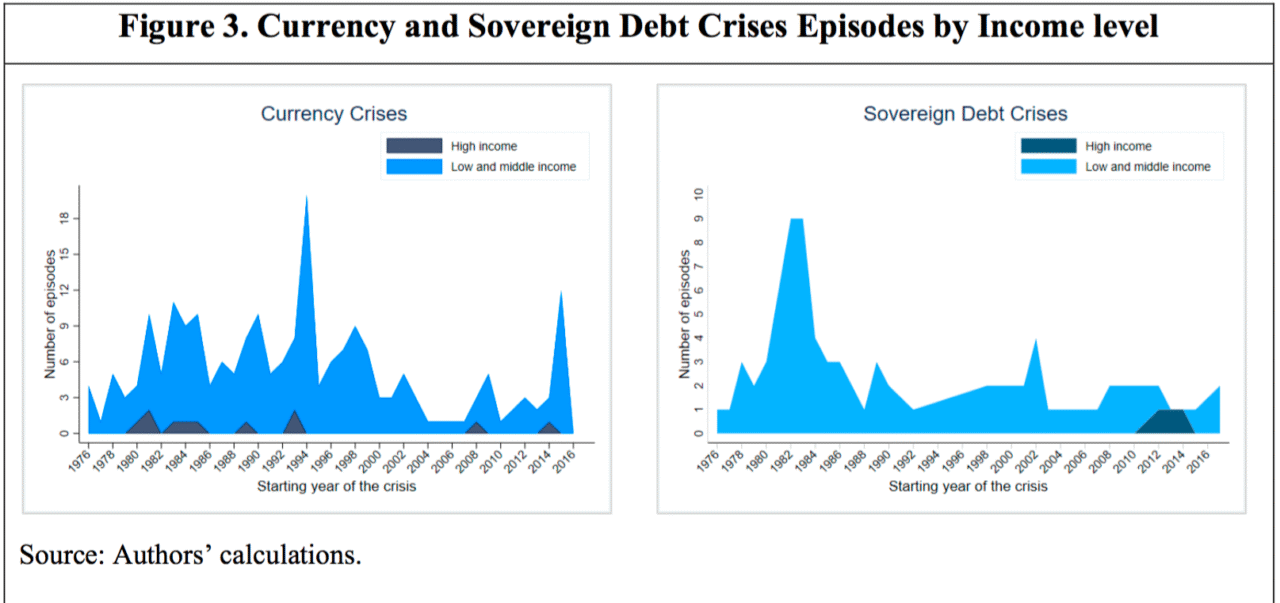

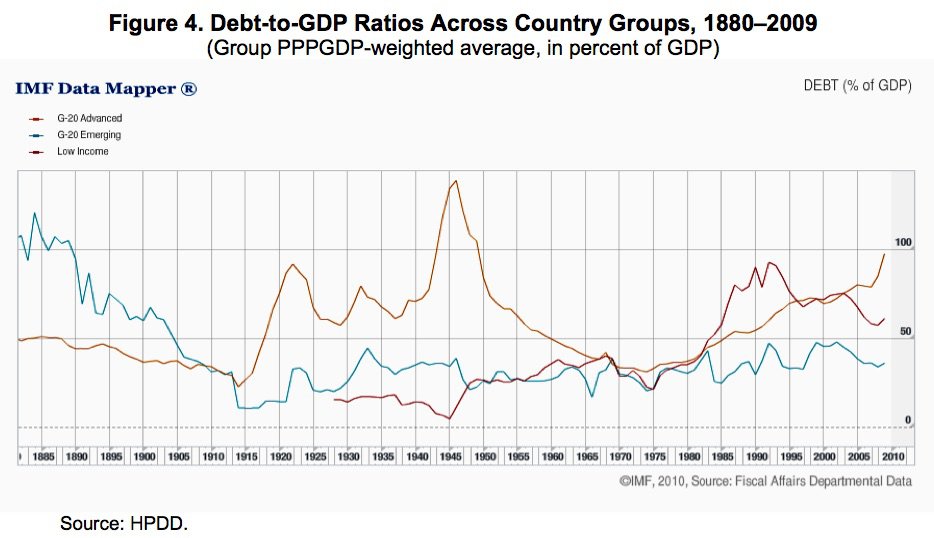

Tous les pays ne sont pas égaux face à la dette publique

Quand on se penche sur les crises de la dette publique des dernières décennies, on peut constater qu’elles sont presque exclusivement 8 le fait de pays émergents et en voie de développement.

Crises de change et crises de la dette souveraine (selon le niveau de revenu des pays).

Source Laeven, L. Valencia, F., « Systemic Banking Crises Revisited » IMF working papers p. 10 (2018).

La liste précisant les années de crises ainsi que les pays dans lesquels se sont déroulées ces crises se trouve en annexe du working paper (p. 30).

Ce n’est pas un hasard car, comme nous allons le voir, la plupart de ces pays ne disposent pas de la possibilité de s’endetter dans leur propre monnaie.

Un déséquilibre récurrent de la balance des transactions courantes (voir encadré) peut alors mener à une crise de la dette publique. Nous expliquons ci-après schématiquement les mécanismes en jeu.

Définitions : balance des paiements, compte de transactions courantes, balance commerciale…

La balance des paiements est un document de comptabilité nationale qui fait le bilan annuel du solde des échanges entre tous les agents économiques d’un pays et le reste du monde. La balance des paiements est constituée de trois comptes principaux.

Le compte de transactions courantes (ou balance des transactions courantes) retrace le solde :

-des échanges de biens (balance commerciale) et de services (balance des services).

-des flux de revenus primaires : les salaires (par exemple, d’un résident français qui travaille dans un pays frontalier) ou les revenus des investissements (par exemple, une entreprise française implantée à l’étranger qui rapatrie ses bénéfices en France)

-des flux de revenus secondaires : l’aide internationale (par exemple, les subventions accordées par les banques de développement) et les envois d’argent à l’étranger (par exemple, un immigré qui envoie de l’argent à sa famille dans son pays d’origine).

Le compte de capital dresse le solde des achats ou ventes d’actifs non financiers (bâtiments, infrastructures, brevets, droits d’auteur etc.)

Le compte financier dresse le solde des flux financiers entre un pays et le reste du monde (investissements directs, investissements de portefeuille – actions, obligations… etc.).

Le compte courant et le compte de capital déterminent l’exposition d’une économie au reste du monde. Le compte financier explique comment elle est financée.

Par construction, la balance des paiements est toujours à l’équilibre (en additionnant 9 tous les postes on obtient toujours zéro). Par exemple, tout déficit de la balance de transactions courantes d’un pays (souvent lié au fait que ses importations sont supérieures à ses exportations) doit être financé par des emprunts ce qui se traduit par un excédent du compte financier.

Une crise de la balance des paiements intervient quand un État n’arrive pas à trouver les moyens financiers nécessaires pour couvrir le déficit de sa balance courante.

Source En savoir plus sur le site la finance pour tous et sur le site de Statistics explained de l’Union européenne

Pourquoi certains États doivent-ils s’endetter en monnaie étrangère ?

Nombre de pays en développement se caractérisent par une balance des transactions courantes déficitaire 10. Cela signifie que le montant des importations et des revenus versés au reste du monde est supérieur à celui des exportations et des revenus perçus du reste du monde.

Cela peut être la conséquence de l’importation de biens de consommation courante ou de biens durables non produits localement ou encore de l’emploi d’entreprises étrangères pour réaliser des travaux d’infrastructures ou de construction par exemple. Un déficit de la balance courante peut aussi résulter d’une chute brutale des cours mondiaux des biens ou des services que le pays exporte (ou inversement d’une hausse des cours des biens et services qu’il importe).

Afin de payer les entreprises concernées, les agents économiques publics et privés doivent le faire dans la monnaie qu’elles demandent. Or toutes les monnaies ne se valent pas : certaines, tel le dollar, l’euro, la livre, le yen sont convertibles. Les autres ne le sont pas. Cela signifie qu’on peut librement échanger les monnaies convertibles contre toutes les autres monnaies du monde, mais que l’inverse n’est pas vrai (pour en savoir plus, voir « La majorité des monnaies sont non convertibles » dans le module sur la monnaie).

On comprend alors aisément qu’un agent économique étranger demandera plutôt à être payé en dollar ou en euro qu’en livre libanaise par exemple.

Les agents économiques publics et privés du pays en déficit doivent alors se procurer des moyens de paiement en devise étrangère : ils doivent emprunter dans une monnaie qui n’est pas la leur.

Pourquoi une dette publique en devise étrangère fait peser un double risque sur les États

Le risque de taux d’intérêt élevé

Si les créanciers considèrent que la dette d’un État est risquée (c’est-à-dire qu’ils craignent de ne pas être remboursés du fait de considérations politiques ou économiques, tel un déséquilibre récurrent de la balance courante), ils augmentent les taux d’intérêt qu’ils demandent pour lui prêter.

Ce risque concerne tous les emprunteurs mais il est moins important pour les États qui sont en capacité de s’endetter dans leur propre monnaie puisqu’ils peuvent bénéficier du soutien de leur banque centrale 11.

Par ailleurs, les pays qui ne peuvent s’endetter dans leur propre monnaie sont tributaires des décisions de politique monétaire du pays émetteur de la monnaie dans laquelle ils s’endettent. C’est par exemple ce qui s’est passé pour les pays d’Amérique latine dans les années 1970-1980. Fortement endettés en dollars, ils ont pris de plein fouet la hausse des taux d’intérêt internationaux consécutive à la décision de la banque centrale des États-Unis (la Fed) de remonter ses taux d’intérêt directeurs à partir de 1979 12.

Le risque de change

Un État ayant une balance courante structurellement déficitaire risque de voir sa monnaie perdre de la valeur par rapport aux autres 13, puisqu’elle est de moins en moins demandée sur le marché des changes. En effet, le système monétaire international se caractérise, depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 1970, par des changes flottants (voir le module sur la monnaie) : cela signifie que les monnaies évoluent librement les unes par rapport aux autres en fonction de l’offre et de la demande de monnaie. La valeur de la dette extérieure (et des intérêts) augmente alors quand elle est exprimée en monnaie domestique sans même que l’État ait emprunté de nouveau.

Quand vient le moment pour l’État de rembourser sa dette, il n’est plus en mesure de la « faire rouler », c’est-à-dire de réemprunter pour payer ce qu’il doit à ses créanciers. Il peut alors se retrouver en défaut de paiement et doit négocier avec ses créanciers ou leurs représentants (FMI, clubs de Paris ou de Londres) et bien souvent consentir à des « plans d’ajustement structurel » douloureux (voir l’Essentiel 12), destinés à rétablir l’équilibre des comptes publics.

L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire

Le lien entre création monétaire et dette publique est évident en théorie : si l’État bénéficie de la création monétaire, il ne s’endette pas à due concurrence. Et c’est le seul acteur à avoir la légitimité de le faire. On parle dans ce cas de « monétisation de la dette publique ».

Comme nous allons le voir, cette pratique est aujourd’hui interdite, condamnant les États à se soumettre aux « humeurs des marchés ».

La monnaie est créée par les banques quand elles accordent des crédits

Le système monétaire en vigueur dans un pays ou une zone est intimement lié au cadre juridique qui garantit le système de paiement et fixe le rôle des différentes institutions en charge de la création et de la circulation de la monnaie : les banques centrales et les banques de second rang 14. Il est le fruit d’une histoire et des spécificités propres à chaque pays ou chaque zone monétaire (plus d’explications dans le module sur la monnaie).

Depuis les années 1970, le système dominant dans la plupart des grandes économies de la planète est fondé sur la création monétaire par les banques secondaires quand elles accordent des crédits (plus d’explications sur la création monétaire dans le module sur la monnaie). Les banques centrales créent également de la monnaie mais celle-ci n’est utilisée que par les banques secondaires, et non par les autres agents économiques. En particulier, les banques centrales ont l’interdiction 15 de financer directement les États, que ce soit par des prêts, des avances, voire des dons.

Le financement des déficits sur les marchés financiers accroit la dette publique

Dès lors que la création monétaire publique est interdite, les États n’ont d’autre choix que de se financer sur les marchés financiers et donc de payer les taux d’intérêts demandés par les créanciers.

Cette situation est légitimée par la doctrine selon laquelle l’État doit se soumettre à la discipline de marché (voir module sur la monnaie) et sur l’idée reçue que la dette publique résulterait du laxisme budgétaire des États. En étant obligé de s’endetter auprès du marché, l’État devrait justifier de sa bonne gestion budgétaire. A l’inverse, le recours à la création monétaire de sa banque centrale lui permettrait des facilités « anti-économiques ».

Les enjeux sont considérables. En effet, en raison de l’effet boule de neige , dès que le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance, la dette publique s’accroit mécaniquement sauf à ce que l’État dégage des excédents primaires suffisants.

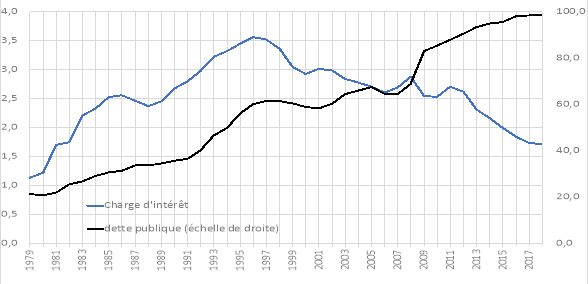

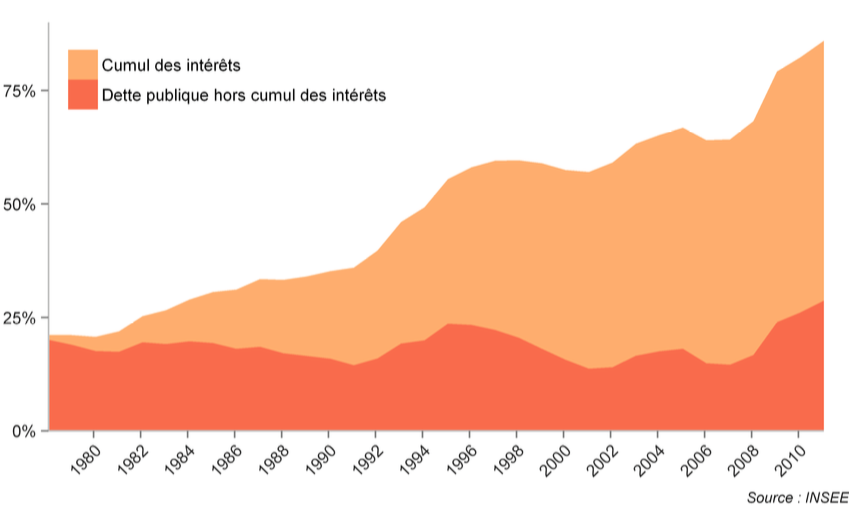

Dans un article de 2012 16, Rossi Abi-Rafeh, Gaël Giraud, Florent Mc Isaac ont analysé l’évolution de la dette publique française des années 1980 à 2011 : elle est passée d’environ 25% du PIB en 1978 à 86% en 2011. Les auteurs décomposent dans la formation de cette dette ce qui est dû aux poids des intérêts et ce qui est dû au déficit primaire (c’est-à-dire avant paiement des intérêts).

Ils concluent que « si l’État français s’était endetté à taux nul, notre dette publique brute, aujourd’hui, aurait été de 28,5% du PIB en 2011 (au lieu de 86%) toutes choses égales par ailleurs. » Dit autrement, si les besoins de financement de l’État avaient été satisfaits par la création monétaire sans endettement et sans intérêt, alors le taux d’endettement public de la France aurait été globalement stable.

Poids du service de la dette dans la dette publique française- 1978-2011.

Source Rossi Abi-Rafeh, Gaël Giraud, Florent McIsaac, « La dette publique française justifie-t-elle l’austérité budgétaire ? », 2012.

Le financement de l’État par l’endettement a donc comme première conséquence négative de faire peser la charge des intérêts sur les comptes publics. Plus les taux d’intérêt sont élevés, plus les montants à payer sont importants.

On pourrait alors penser que le montant de la dette publique n’est pas en soi un problème 17 tant que les taux d’intérêt sont faibles. Dit autrement, la soutenabilité de la dette publique dépendant au premier ordre des taux d’intérêt, le recours à la monétisation ne serait pas utile en période de taux bas.

Cette analyse est peu convaincante. D’une part, il n’est pas forcément souhaitable économiquement que les taux d’intérêt (qui ne servent pas uniquement au financement de la dette publique mais se répercutent dans toute l’économie) soient nuls – cela dépend du contexte. D’autre part, leur niveau peut varier : rien ne garantit qu’il ne va pas augmenter. Dans ce cas, les charges d’intérêt pèseront à nouveau sur les comptes publics. Il s’agit donc d’une épée de Damoclès. Enfin, le montant de la dette publique (rapportée au PIB) est perçu par l’immense majorité des citoyens comme une contrainte économique majeure. Même s’il s’agit d’une croyance plus que d’une vérité, elle doit être prise en considération dans le choix des options.

En face de la dette publique, il y a un patrimoine

Le discours dominant sur la dette publique est souvent marqué par des comparaisons avec la dette d’un ménage ou d’une entreprise. « L’État vit au-dessus de ses moyens », « il faut bien rembourser ses dettes » ; le budget de l’État doit être géré « en bon père de famille »… autant de maximes récurrentes qui font passer l’État pour ce qu’il n’est pas, à savoir un agent microéconomique (voir l’Essentiel 2 « L’État n’est pas comparable à un ménage ou à une entreprise »).

Si cette comparaison est développée quand elle est à charge, elle s’arrête par contre quand elle pourrait être à l’avantage des États. Une donnée essentielle est, en effet, passée sous silence : en face d’une dette, il y a un patrimoine. Envisagerait-on d’analyser la situation financière d’un ménage ou d’une entreprise en ne regardant que leurs dettes et en oubliant ce qu’ils possèdent ? C’est pourtant bien ce qui est fait pour les États (et plus généralement les administrations publiques).

C’est évident dans les discours politiques : jamais les acteurs qui invoquent le spectre de la dette publique ne mettent en face le patrimoine public. C’est également ce qu’on constate en parcourant les sites des producteurs de statistiques : les données sur la dette et le déficit publics sont immédiatement accessibles 18, alors qu’il faut chercher longtemps avant de trouver celles sur le patrimoine public.

Le patrimoine public français est supérieur à la dette publique

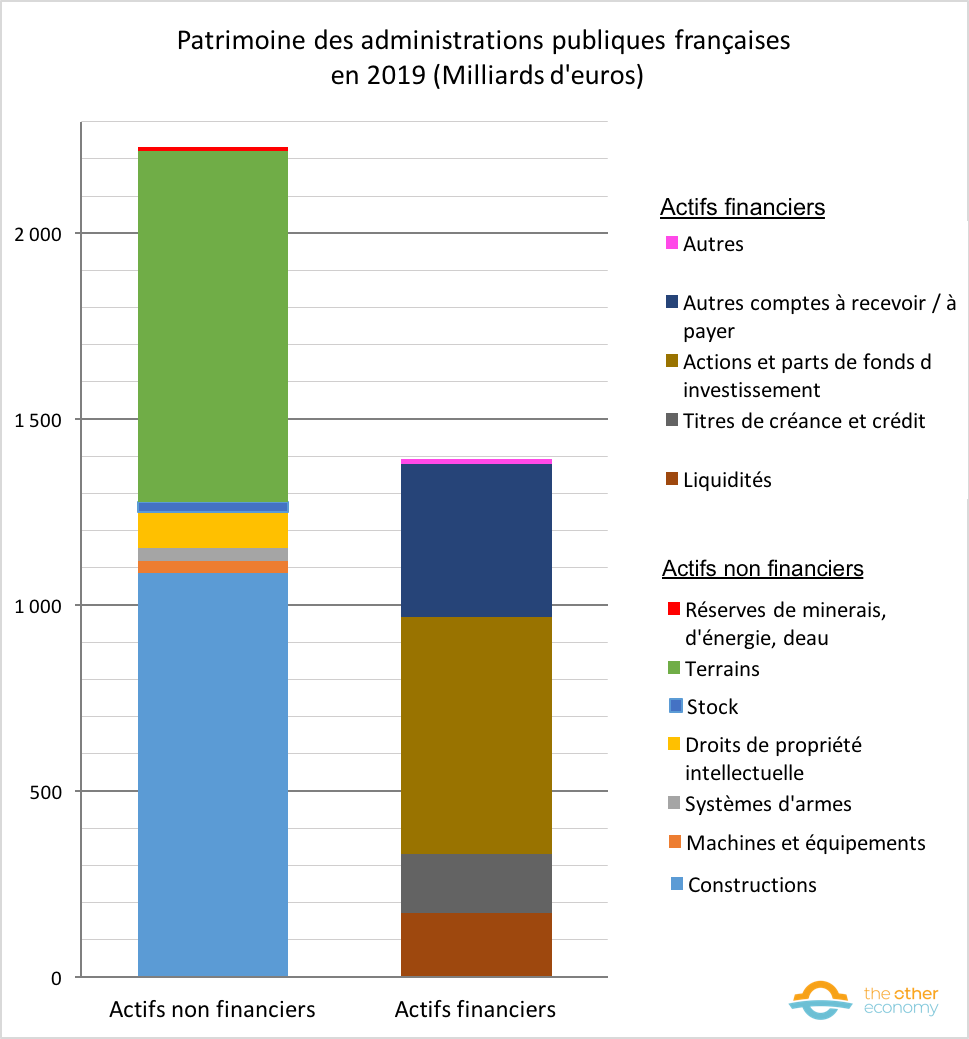

Pourtant, tout comme les entreprises ou les ménages, les administrations publiques ont, face à leur dette (leur passif), un patrimoine monétarisé. Celui-ci est constitué :

- d’actifs financiers (actions et parts de fonds d’investissement, titres de créances, crédits, numéraires et dépôts);

- d’actifs non financiers : des bâtiments, des terrains, des immeubles et équipements résultats des investissements passés.

L’Insee évalue ainsi, en 2019, le patrimoine des administrations publiques françaises à 3 626 milliards d’euros, dont 2 234 milliards d’actifs non financiers.

En face, la dette brute 19 s’élève à 3 312 milliards d’euros, soit un patrimoine net positif de 314 milliards d’euros.

Selon les institutions statistiques, les éléments retenus dans le périmètre de la dette ne seront pas les mêmes ou ne seront pas comptabilisés de la même façon. C’est pourquoi, il faut être prudent dans les comparaisons historiques ou entre pays : le calcul de la dette publique (voir notre fiche) peut évoluer dans le temps et dans l’espace.

Source Insee – Comptes de la Nation 2020 – Série 8.204 Compte de patrimoine des administrations publiques

Par ailleurs, cette évaluation du patrimoine public sous-estime considérablement l’actif détenu ou contrôlé de fait par les administrations publiques.

- Elle exclut les espaces naturels non bâtis ou non exploités, les monuments historiques 20 et les œuvres d’art qui sont comptés conventionnellement à 0. Ces éléments sont difficiles à estimer et parfois d’une valeur inestimable. Comment donner un prix à la montagne Sainte-Victoire ou à la pointe du Raz ? Ils n’en existent pas moins et représentent une véritable richesse (même non monétarisée) et, d’un point de vue strictement financier, sont source de revenus (ne serait-ce que touristiques) pour le pays et l’État (via la fiscalité au moins). Voir notre fiche Faut-il donner un prix à la nature ?

- Elle exclut la valeur immatérielle de la qualité des infrastructures, des soins, de l’éducation … autant d’éléments qui font la qualité de vie d’un pays et pour lesquels les citoyens sont prêts à payer des impôts…et les entreprises à s’y installer.

Le manque de données met en danger le patrimoine public :

>Cela contribue au discours général de dramatisation de la dette publique. Face au débat sur la manière de réduire la dette, il serait intéressant d’avoir un débat sur la manière d’augmenter le patrimoine public.

>Les données sur le patrimoine public non financier sont extrêmement lacunaires pour la majeure partie des pays, voire totalement inexistantes.

C’est ce qu’on peut constater en parcourant les bases de données d’Eurostat ou de l’OCDE. Par ailleurs, les méthodologies utilisées même dans le cas de la France, un des pays qui renseigne le mieux ces éléments, sont contestables et n’ont pas évolué depuis des décennies 21. Cela nourrit un cercle vicieux : comment débattre du patrimoine, de sa conservation, de son augmentation si on ne sait pas l’évaluer ?

>Enfin, le débat sur le patrimoine public étant de second ordre par rapport à celui sur la dette, il peut être tentant de liquider ce patrimoine public pour rembourser la dette.

Les privatisations d’entreprises publiques relèvent de cette logique, alors même que ces entreprises sont particulièrement rentables (comme dans le cas des aéroports français ou de la Française de Jeux) et fournissent donc des revenus réguliers à l’État. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art ou de patrimoine architectural. C’est par exemple ce qui s’est passé en Grèce qui, pour faire face aux exigences de ses créanciers, a mis en vente 22 des plages, des îles, des aéroports…

Pour en savoir plus

Statistiques sur le patrimoine des administrations publiques.

- France : Les comptes de la Nation – Comptes de patrimoine (série 8.204 pour les données longues sur le patrimoine des administrations publiques)

- OCDE – Tableau 9B. Comptes de patrimoine des actifs non financiers (secteur : administrations publiques)

- OCDE – Tableau 720. Comptes de patrimoine financier – non consolidés – SNA 2008

- Eurostat – Compte de patrimoine non financier (tableau NAMA_10_NFA_BS)

- Eurostat – Comptes de patrimoine financier (tableau NASA_10_F_BS)

La dette et le déficit des uns sont l’épargne et l’excédent des autres

Nous développons ici l’argumentaire sur le solde financier (donc les déficits et excédents) mais il est tout aussi valable sur le plan de la dette et de l’épargne. En fait, il s’agit d’une simple évidence arithmétique.

Chacun des différents secteurs institutionnels (voir encadré) entretient des flux financiers avec les autres 23. Par exemple, les ménages reçoivent des salaires des entreprises et les payent pour acheter des biens et des services. Ils reçoivent des transferts de l’État (aides sociales, retraites, remboursements santé) et paient des impôts et des cotisations sociales.

Les différents secteurs institutionnels

Les comptables nationaux subdivisent l’économie nationale en plusieurs grands secteurs institutionnels :

– les administrations publiques (l’État, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociales),

– les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages,

– les sociétés non financières,

– les sociétés financières.

Les secteurs institutionnels nationaux échangent également avec « le reste du monde » c’est-à-dire l’ensemble des agents économiques (ménages, APU, entreprises etc.) des autres pays et les organisations internationales.

La comptabilité nationale permet de retracer ces flux et de déterminer les soldes financiers de chaque secteur institutionnel, c’est-à-dire les besoins de financement (déficits) qu’il faudra couvrir par de la dette, ou les capacités de financement (excédents) qui alimenteront l’épargne.

Les dépenses d’un secteur constituant les revenus des autres secteurs, les soldes financiers ne sont pas indépendants : leur somme conduit à un résultat nul.

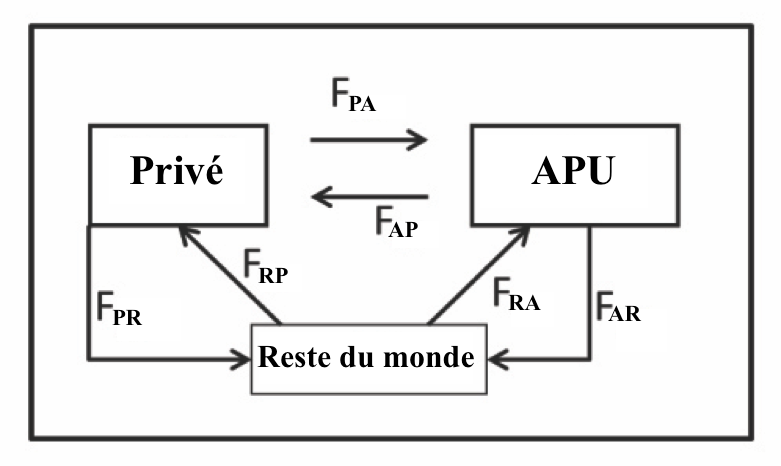

Illustrons ce propos en schématisant les relations entre trois secteurs : les administrations publiques (APU), le privé (ménages et entreprises), et le reste du monde.

Chaque secteur est symbolisé par une lettre P = Privé, A = APU (administrations publiques), R = Reste du monde. Les flux sont symbolisés par la lettre F.

Par exemple, un flux du secteur Privé vers le secteur APU est noté FPA.

On a par définition :

Solde Privé = FAP + FRP – FPA – FPR

Solde APU = FPA + FRE – FAP – FER

Solde Reste du monde = FPR + FAR – FRP – FRA

On vérifie alors aisément que solde Privé + solde APU + solde Reste du monde = 0.

Autrement dit, pour qu’un des secteurs dégage un excédent, il faut qu’au moins un des autres secteurs soit en déficit.

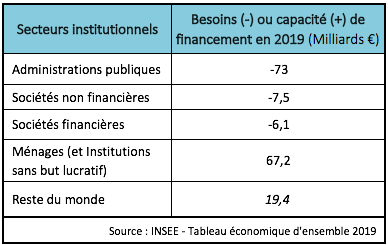

Voici un exemple chiffré, relatif à l’économie française dans son ensemble.

Solde des secteurs institutionnels de l’économie française (2019)

Source INSEE – Tableau Economique d’Ensemble (TEE) 2019

On peut ainsi constater que les déficits des administrations publiques et des entreprises (financières et non financières) sont la contrepartie de l’excédent des ménages et du reste du monde. On peut également constater que l’économie nationale française prise dans son ensemble est en déficit vis-à-vis du reste du monde.

Il est donc irrationnel de plaider pour que chaque secteur ait des excédents, qui seraient des preuves de bonne gestion, puisque c’est impossible !

Plaider pour que les administrations publiques de tous les pays dégagent des excédents, c’est plaider pour que les acteurs privés soient en déficit !

C’est ce qu’on peut constater sur le graphique suivant : dans ces quatre pays, les APU sont excédentaires mais au prix de soldes déficitaires pour les ménages (le cas de la Grèce est à cet égard emblématique) et/ou pour les entreprises (Autriche, Portugal).

Source Données sur les soldes financiers des secteurs d’Eurostat

L’alternative, c’est que l’économie nationale soit très excédentaire (donc que le reste du monde soit en déficit). En effet, l’évidence arithmétique mise en avant précédemment est bien sûr également vraie entre pays : les déficits de certaines économies nationales correspondent aux excédents d’autres pays.

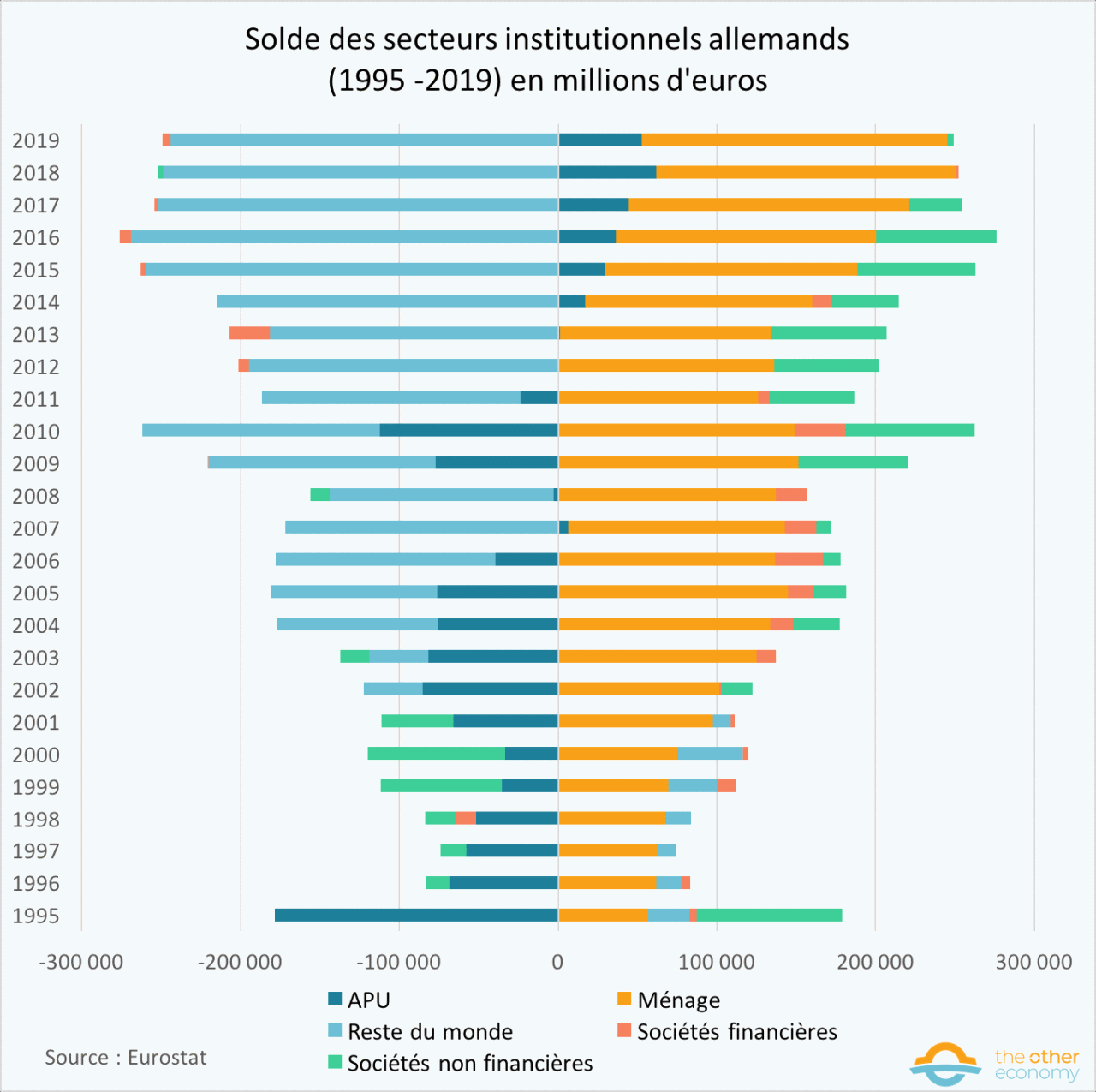

Le cas de l’Allemagne est particulièrement frappant. Les excédents de ses différents secteurs institutionnels ne sont possibles que parce que ce pays est largement excédentaire vis-à-vis du reste du monde. Il est bien évidemment impossible de vouloir généraliser cela à l’ensemble des pays du monde.

Cette soi-disant bonne gestion est en fait prédatrice : le pays ou l’agent excédentaire détient une créance sur son débiteur et peut vouloir exercer un pouvoir à son égard et bénéficier (voire abuser) de sa position de créancier…

La focalisation sur la dette publique détourne l’attention de la dette privée, plus préoccupante sur le plan économique

Si les débats se focalisent sur la dette publique, la dette privée (celle des ménages et des entreprises non financières) occupe beaucoup moins l’espace médiatique alors qu’elle est non seulement bien plus importante mais aussi plus préoccupante par son impact au plan macroéconomique.

Le niveau de la dette privée est bien supérieur à celui de la dette publique

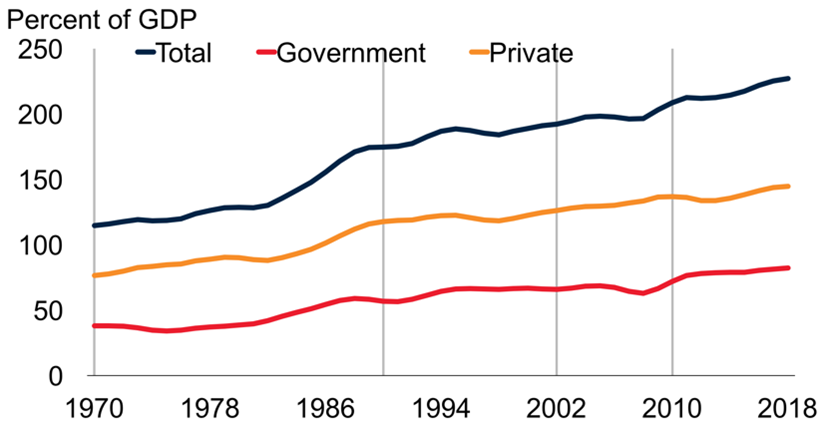

Les graphiques suivants permettent de constater à quel point le niveau de la dette (publique et privée) s’est inexorablement élevé depuis les années 1970. Au niveau mondial, elle est passée de 114% à 227% du PIB en 2018.

Dette mondiale de 1970 à 2018 (en % du PIB)

Source M. A. Kose, P. Nagle, F. Ohnsorge, N. Sugawara, Global Waves of Debt: Causes and Consequences, Banque Mondiale, 2020

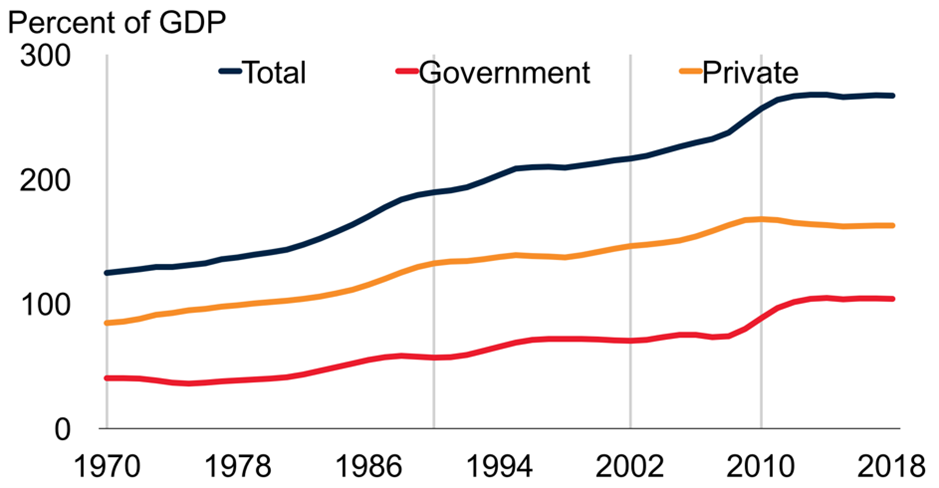

Cette tendance est encore plus forte dans les pays dits avancés 24 : la dette totale atteint 267% du PIB en 2018 contre 125% en 1970.

Dette des économies avancées de 1970 à 2018 (en % du PIB)

Source M. A. Kose, P. Nagle, F. Ohnsorge, N. Sugawara, Global Waves of Debt: Causes and Consequences, Banque Mondiale, 2020

Dans les années qui précèdent la crise financière de 2007-2008, que ce soit au niveau global ou dans les économies avancées, le niveau de la dette privée est plus du double de celui de la dette publique. L’écart s’est réduit depuis, notamment parce que les États ont assumé une large part des conséquences de la crise que ce soit en soutenant le secteur financier ou en supportant les dégâts sociaux de la crise (hausse du chômage, des prestations sociales, baisse des recettes publiques).

La spirale dette privée, dette publique : les exemples espagnol et irlandais

En 2007, l’État irlandais et l’État espagnol affichaient des excédents budgétaires et une dette publique très faible (respectivement 24% et 36% du PIB). Leur crédit international se situait alors au zénith. Trois ans plus tard, l’explosion de la bulle immobilière espagnole et la violente récession consécutive d’un côté, le sauvetage des banques irlandaises par l’État de l’autre, ont détruit leurs équilibres budgétaires. En 2010, Dublin avoue un déficit public supérieur à 32% du PIB, Madrid reconnaît un déficit de 9,5% du PIB. Les dettes publiques irlandaise et espagnole explosent (60% du PIB pour l’Irlande et 80% pour l’Espagne en 2010).

Source Eurostat – tableaux sur la dette publique en % du PIB et sur le solde public en % du PIB

La dette privée a été au cœur des deux plus grandes crises financières de l’histoire

Cette importance de la dette privée est très préoccupante car la cause fondamentale tant de la crise de 1929 que de la crise de 2007-2008 a été l’explosion d’une bulle spéculative financée par la dette.

En effet, accroissement de la dette et bulle spéculative vont de pair. L’une des raisons essentielles tient au fait que les crédits sont accordés avec des « collatéraux » en garantie qui sont des actifs spéculatifs (biens immobiliers ou titres financiers). L’offre et la demande de crédit augmentent tous deux en fonction de l’anticipation de la hausse des prix de ces actifs. Dans ce mécanisme, il n’y a pas de force de rappel. Les prêteurs se sentent (à tort sur la durée) protégés par la hausse de la valeur financière de la garantie (actif spéculatif). Les emprunteurs accroissent leur demande de prêt à mesure que les bulles spéculatives se développent afin de réaliser des plus-values (ils s’endettent pour acheter des actifs qu’ils pensent pouvoir revendre plus cher ensuite).

Une fois les bulles spéculatives éclatées, l’endettement excessif des agents économiques empêche toute sortie de crise. Les agents trop endettés privilégient le remboursement de leur dette et sous-investissent. Ce comportement pro-cyclique aggrave la dépression.

Ces différents mécanismes ont bien été mis en évidence par les économistes Irving Fisher et Hyman Minsky puis Steve Keen 25 . Ils sont à l’origine de la longue stagnation japonaise après la crise financière de 1991.

Dettes publiques et privées n’ont cessé d’augmenter

En se focalisant sur la seule dette publique, le débat en Europe tend à présenter les pays du Nord de l’Europe comme des pays « frugaux », ayant une saine gestion budgétaire, et les pays du Sud comme des « cigales », dispendieux et irresponsables.

Quand on regarde les chiffres de la dette globale, on peut constater à quel point cette interprétation est biaisée.

Dette publique et privée en % du PIB dans différents pays en 2019

Source Source : Global Debt Database (FMI).

Comme on peut le constater, quel que soit le pays considéré, son niveau d’endettement est très élevé. Par ailleurs, des pays affichant des niveaux de dette publique faibles comme les Pays-Bas, la Norvège, la Suède le Luxembourg ou le Danemark ont en revanche des niveaux d’endettement privé très importants. L’Allemagne et l’Autriche parviennent à limiter l’endettement de leur économie (autour de 200% du PIB tout de même). Une des raisons peut résider dans le fait que l’Allemagne et l’Autriche ont une balance des transactions courantes 26 excédentaire depuis près de deux décennies. A noter que ce n’est pas une condition suffisante, puisque c’est également le cas du Danemark, de la Suède ou des Pays-Bas. Par ailleurs, il est bien évidemment impossible pour tous les pays en même temps d’avoir une balance courante excédentaire.

Réfléchir en même temps à la dette privée et publique permet ainsi de comprendre à quel point la dette est au cœur du système économique. Il n’est alors plus question de morale, de pays « cigales » ou « fourmis ». Le niveau d’endettement généralisé des économies traduit non pas une mauvaise gestion budgétaire des agents mais bien un simple état de fait. Or, la dette est le résultat de la façon dont s’organisent les échanges, dont est financé l’investissement, dont est répartie la valeur ajoutée, dont se crée la monnaie (voir module sur la monnaie).

Ne plus se focaliser sur la seule dette publique permet ainsi de se poser de nouvelles questions. Par exemple, est-il possible de concevoir un système monétaire et financier qui ne repose pas autant sur la dette (voir l’Essentiel 5 : « L’explosion de la dette publique est liée aux mécanismes de création monétaire ») ?

Les règles budgétaires européennes n’ont pas de rationalité économique

Au cœur de la gouvernance économique européenne se trouvent deux indicateurs phares garants de la discipline budgétaire des États membres de l’Union européenne : le déficit public doit être inférieur à 3% du PIB et la dette publique à 60% du PIB.

Le choix d’inscrire ces critères au cœur même des traités 27, donc tout en haut de la hiérarchie des normes de l’Union européenne, interroge. Cela revient, en effet, à restreindre considérablement les marges de manœuvre des États en mettant au cœur des politiques économiques (et plus généralement des politiques publiques) la maîtrise de la dette et des dépenses publiques. Comment réagir à une crise financière, à une récession ? Comment investir dans les transformations que nécessite la transition écologique ?

Ces règles figées dans le marbre des traités n’ont pas la souplesse nécessaire pour répondre en tout temps et en tout lieu aux défis auxquels les gouvernants doivent faire face. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles ont été suspendues en 2020, via l’activation de la « clause dérogatoire générale », afin de permettre aux États de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Ces règles font aujourd’hui l’objet de multiples critiques et de nombreux acteurs appellent à réformer la gouvernance économique européenne (plus de détails dans notre rubrique Propositions). Nous développons ci-dessous certaines des principales objections à ces règles, sans être exhaustifs.

La gouvernance économique européenne

Mise en place progressivement à partir du traité de Maastricht (1992), la gouvernance économique européenne s’inscrit depuis 2011 dans le cadre d’un cycle annuel de coordination appelé « Semestre européen ».

Elle consiste en un ensemble de règles et de procédures visant à faire respecter une discipline budgétaire par les États membres, à faciliter la coordination de leurs politiques économiques et à prévenir les déséquilibres macroéconomiques. Si une telle coordination est nécessaire dans une Union économique et monétaire (pour la zone euro) d’États fortement interdépendants, la gouvernance européenne pêche à la fois par son extrême complexité et par la place prépondérante accordée à la surveillance budgétaire.

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), pièce maitresse de cette gouvernance, traite en effet quasiment exclusivement de la façon de respecter les critères contraignants de déficit et de dette publics. Il vise en particulier à faire respecter ces deux règles budgétaires : le déficit doit être inférieur à 3% du PIB, et la dette publique à 60% du PIB. A la suite de la crise financière de 2008, une procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques a été mise en place mais elle n’a clairement pas le même poids politique.

Cette focalisation sur les niveaux de dépenses, de déficit et de dette publics maintient la qualité de vie et la durabilité environnementale à l’écart des politiques économique et financière.

La Commission a engagé début 2020 un processus de réforme de la gouvernance économique, et en son centre, du cadre budgétaire européen.

En savoir plus avec notre fiche sur la gouvernance économique européenne .

Aucune rationalité économique n’a présidé à l’élaboration des règles concernant la dette et le déficit

Le haut fonctionnaire français Guy Abeille a raconté l’histoire de la mise au point du critère de déficit de 3% du PIB 28. Il a été élaboré un soir de juin 1981 sur un coin de table pour répondre à des objectifs conjoncturels et politiques du Président François Mitterrand.

On aura compris que fixer le projecteur sur le déficit d’une année donnée n’a guère de sens; et que le rapporter au PIB de cette même année lui en fait perdre un peu plus. Le ratio déficit sur PIB peut au mieux servir d’indication, de jauge: il situe un ordre de grandeur […]. Mais en aucun cas il n’a titre à servir de boussole; il ne mesure rien: il n’est pas un critère.

Cet indicateur s’est ensuite généralisé au reste de l’Union européenne à la suite des négociations du traité de Maastricht (1992).

Quant à la limite des 60% de dette publique, elle n’a pas plus de justification : elle ne représente qu’une moyenne du niveau de la dette publique des 12 pays qui composaient alors l’Union européenne. Un calcul de cohérence entre les deux indicateurs a été fait à posteriori : si le taux de croissance du PIB est de 5% (3% en volume, 2% en inflation), le déficit (après paiement des intérêts, donc peu importe le niveau des taux d’intérêt) de 3% du PIB et si la dette publique est de 60% du PIB, alors ce niveau de 60% reste constant. On peut remarquer que les hypothèses de taux de croissance étaient « héroïques » et que le niveau de 60 % n’était pas respecté par plusieurs pays au moment de leur adhésion. Ce calcul ne peut faire illusion face à la complexité et la variété des économies européennes. Ajoutons que le ratio lui-même n’est en aucune façon suffisant pour déterminer le niveau de soutenabilité de la dette (Idée reçue 2).

En réalité, les règles de dette et de déficit ont été conçues lors des négociations du traité de Maastricht pour pallier l’inquiétude de certains États quant aux conséquences de la création de l’Union économique et monétaire (la zone euro). Celle-ci se caractérise en effet par la mise en place d’une politique monétaire commune, menée par une banque centrale indépendante focalisée sur la stabilité des prix et ayant interdiction de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort des États . Dans le même temps, il n’existe pas de politique budgétaire et de capacité fiscale commune. Les États finançant leurs déficits sur les marchés financiers, certains gouvernements ont craint le risque de contagion : une mauvaise gestion de la dette publique par certains États pourrait se manifester non seulement par la hausse des taux d’intérêt sur leur propre dette mais aussi sur celles des autres pays de la zone euro. Les règles et le principe de la surveillance budgétaire inscrits au cœur des traités relèvent donc d’une volonté d’encadrer la tendance (supposée structurelle – voir Encadré sur La théorie des choix publics dans l’Essentiel 1) des gouvernements à faire des déficits.

Les critiques récurrentes : procyclité, asymétrie, désinvestissement public

Des règles procycliques

Une fois dépassés les seuils de 3% ou de 60% du PIB, les gouvernements sont tenus de réduire leur déficit (le plus souvent en réduisant les dépenses publiques), voire de dégager des excédents, indépendamment de toute autre considération et notamment du cycle économique (c’est-à-dire de l’existence d’une croissance soutenue ou d’un ralentissement économique, voire d’une récession).

Cette obligation s’est traduite par un biais procyclique des règles budgétaires européennes, en particulier en période de difficultés économiques puisque leur strict respect interdit d’utiliser l’outil budgétaire en cas de récession 29. C’est la volonté de respecter ces règles qui a conduit à l’arrêt brutal des politiques de relance post crise financière au début des années 2010.

La mise en place de notre cadre budgétaire a transformé le choc financier mondial de 2008 en crise économique durable et a plongé, plus longtemps que nécessaire, l’Europe dans la récession. Elle a entraîné des années de sous-investissement public et privé, entravant la réalisation de nos objectifs environnementaux tout en provoquant une recrudescence des inégalités au sein et entre les pays de l’Union.

Des règles asymétriques avec un biais déflationniste

Dans son rapport de 2019, le Comité budgétaire européen souligne le déséquilibre existant entre les droits et obligations des pays de la zone euro. Tandis que les pays à niveau d’endettement jugé élevé sont tenus de mener des politiques restrictives, ceux dont l’endettement est faible, qui disposent de marges budgétaires et d’un excédent commercial importants, ne sont pas tenus de mener des politiques expansives. Il en résulte un biais déflationniste.

Ce point a été soulevé par de nombreux observateurs et notamment par le commissaire aux affaires économiques et financières Paolo Gentiloni qui, lors d’une conférence à la Banque centrale européenne, a souligné à quel point ce déséquilibre est dommageable dans un environnement de faible croissance et de faible inflation alors que l’efficacité de la politique monétaire s’épuise.

Pour le Comité budgétaire européen, cette asymétrie associée à l’indifférenciation des règles selon les pays rend inopérant le concept d’orientation budgétaire agrégée de la zone euro, qui est pourtant pertinent dans une Union économique et monétaire.

Les règles comptables européennes sont néfastes à l’investissement public

La focalisation excessive sur les limites numériques incite à une réduction indifférenciée des dépenses publiques sans tenir compte de leur qualité. Elle s’est manifestée en particulier par une baisse de l’investissement public partout en Europe, car il est souvent politiquement plus facile de s’abstenir d’investir que de réduire les dépenses régulières, comme les salaires des fonctionnaires et les prestations sociales (ce qui n’a pas empêché des coupes dans ces domaines).

C’est d’autant plus vrai que le calcul du déficit public, tel qu’établi par le Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 2010) 30, s’apparente au besoin de trésorerie et, contrairement aux comptes des entreprises, ne prend pas en compte l’amortissement des investissements.

Philippe Maystadt, ancien Président de la Banque européenne d’investissement, commente ainsi la non distinction entre dépenses de fonctionnement et d’investissement :

Les conséquences sur l’investissement public de l’application stricte des normes comptables européennes SEC 2010 sont énormes. En effet, il est désormais obligatoire que les dépenses d’investissement soient imputées directement et en totalité sur le déficit de l’année durant laquelle ces dépenses sont réalisées. Il n’est plus possible de considérer que ces dépenses d’investissement puissent s’amortir sur plusieurs années. Si l’on doit imputer sur une seule année le coût d’investissements amortis en moyenne sur 6 années, il est à craindre qu’à déficit constant, les investissements publics ne diminuent par un facteur 6. Bel exemple de schizophrénie européenne.

Rappelons que la comptabilité d’entreprise vise à mettre en évidence un résultat économique (bénéfice ou déficit) permettant de rendre compte de la variation des capitaux propres de l’entreprise, et non pas uniquement de son besoin de financement annuel (qui est bien sûr également calculé). Elle prend en compte pour une année donnée non pas le montant des investissements de l’année mais leur amortissement sur une période économique ou conventionnelle. Un chef d’entreprise regardera avec attention ses actifs 32 et leur valeur présente et future. Il investira non pas uniquement en fonction de sa situation de trésorerie mais des perspectives permises par cet investissement, donc de l’évolution de son actif net (dit autrement, de ses capitaux propres) et de sa capacité à « boucler » son besoin de financement (soit par autofinancement, soit par endettement, soit par augmentation de capital).