Les liens entre PIB et énergie sont forts, comme l’ont montré de manière spectaculaire les chocs pétroliers des années 1970 et la crise énergétique qui a commencé fin 2021. Pour un ingénieur, ce lien est une évidence : pas de production économique sans énergie. Mais un économiste risque d’avoir une réponse différente… Comme nous allons le voir, certains économistes ont par exemple estimé qu’un embargo complet sur le gaz russe n’aurait qu’un impact de 0,5% sur le PIB allemand, ce qui est loin de la réalité.

Le cadre analytique d’inspiration néoclassique, aujourd’hui le plus répandu parmi les économistes, ne s’est effectivement que très peu intéressé au rôle de l’énergie dans la production économique. Si l’énergie est considérée comme secondaire par tout un pan de la profession, c’est notamment à cause d’un théorème mathématique relativement simple qui conclut, en substance, que ce qui ne coûte pas cher n’est pas important. Il s’agit du théorème du cost share qui fait un lien entre la contribution de l’énergie au PIB et la part que le secteur énergétique représente dans les dépenses de production. Le secteur énergétique captant de 5 à 10% du total des richesses produites, les économistes en ont conclu que l’énergie n’est pas essentielle dans la production économique.

L’analyse empirique a largement démontré que ce résultat était faux et conclut que la consommation d’énergie est essentielle pour le PIB. La démonstration du théorème du cost share étant purement mathématique, l’erreur ne peut venir que de ses hypothèses. Nous expliquerons en quoi elles ne correspondent pas à la réalité. Ainsi, tout porte à croire que la croissance du PIB n’est pas possible à ce stade sans consommation d’énergie supplémentaire. Mais ce constat, fondé sur des données historiques, est lié à l’organisation économique actuelle et à nos conventions (notamment concernant le PIB lui-même), que rien ne nous empêche de transformer pour que notre mode de vie soit beaucoup moins « énergivore ».

L’énergie semble indispensable pour faire fonctionner notre système productif

Notre système productif est énergivore

L’énergie est une grandeur physique qui permet de mesurer le « changement » d’un système : le chauffer, le déplacer, le déformer etc. C’est l’énergie qui permet de mettre en mouvement des objets, et donc de faire vivre les constructeurs automobiles, les agences de voyages, les stations-services ou la SNCF. L’énergie permet de monter en température, et donc de chauffer les habitations, les bureaux et les usines. Elle permet aussi le changement d’état, et donc de liquéfier du gaz, ce qui permet de faire fonctionner des réfrigérateurs ou de transporter du gaz dans des supertankers. L’énergie permet aussi d’amorcer des réactions chimiques, dont on a par exemple besoin dans les aciéries ou dans la production de molécules essentielles comme l’azote, l’ammoniac, l’oxygène ou l’hydrogène. Elle permet aussi de réarranger des liaisons moléculaires (afin de déformer des matériaux), déplacer un corps dans un champ gravitationnel (pour faire monter un ascenseur) ou dans un champ électromagnétique (pour faire fonctionner un moteur électrique) ou même de générer un rayonnement lumineux (pour allumer une ampoule).

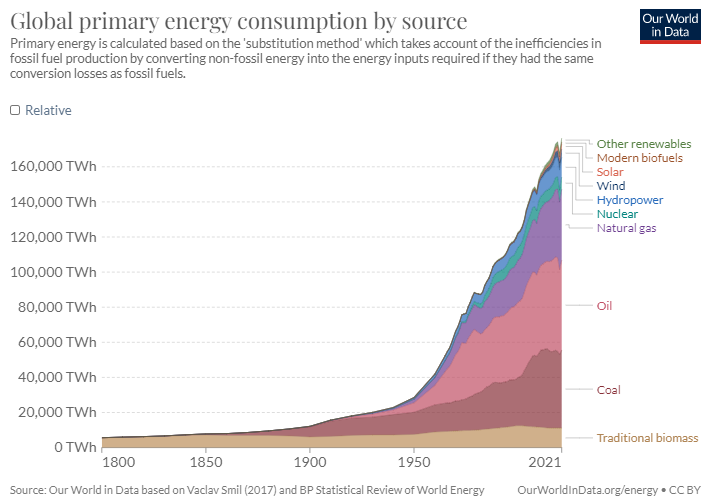

De ce point de vue, le système productif est devenu, depuis la révolution thermo-industrielle, essentiellement un ensemble de machines qui transforment des matières premières en des biens de consommation et des services, au prix d’une consommation d’énergie, tout en produisant des déchets (liquides, solides ou gazeux…) Certes, le travail humain reste indispensable, mais force est de constater que, sans machines, nous en serions réduits aux activité « préindustrielles » (l’agriculture manuelle aidée d’animaux, l’artisanat et le commerce de biens faits à la main). Produire aujourd’hui, c’est donc utiliser de l’énergie. Cette intrication explique que nous n’avons jamais autant produit de biens en tout genre et dans le même temps, consommé autant de charbon, de pétrole et de gaz 1.

Les machines ne font pas que remplacer l’effort humain, elles le multiplient par 200 à l’échelle mondiale, et par plus de 400 pour un Français en 2012. Les humains ne sont plus que des pilotes de machines qui, en outre, donnent accès à des biens et services inaccessibles sans elles : la construction de gratte-ciels, les déplacements en voiture, train ou avion, l’électro-ménager bon marché etc.

Le PIB est très corrélé à notre consommation d’énergie

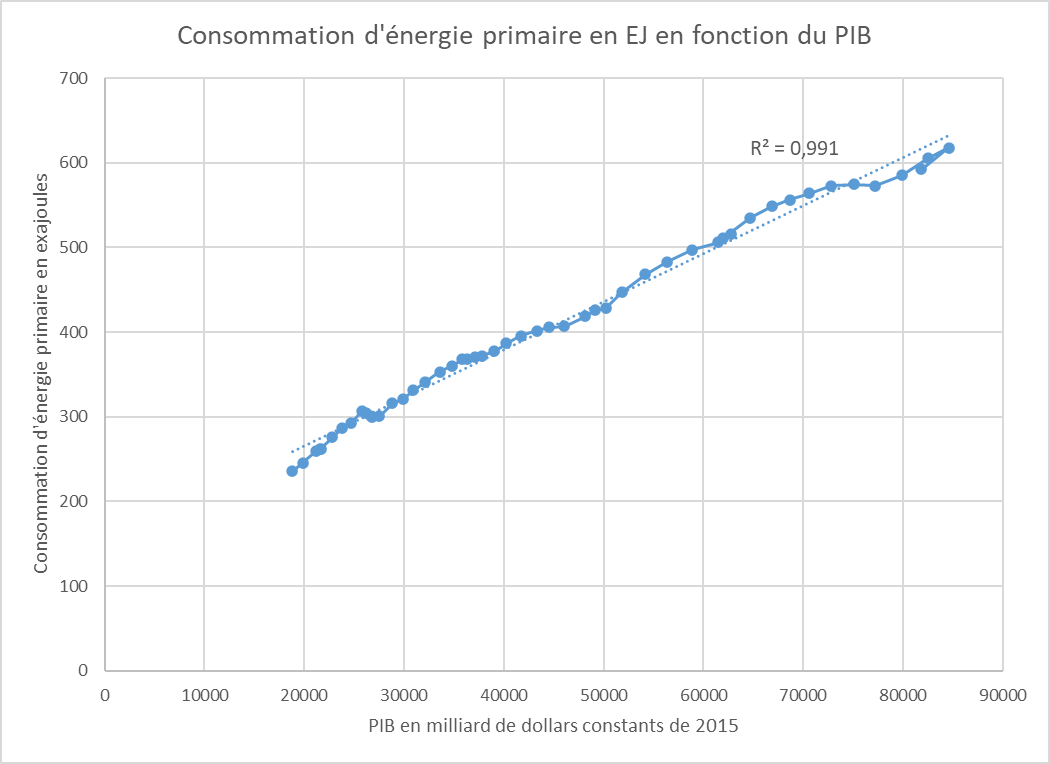

En allant plus loin, on peut regarder précisément, année après année, la quantité d’énergie consommée pour chaque niveau de PIB atteint au niveau mondial. Le constat est sans appel : en première analyse, la relation est quasi-linéaire. Si corrélation n’implique pas causalité (le PIB pourrait être parfaitement corrélé à la quantité de feuilles A4 produites sans fondamentalement reposer sur le papier), c’est un premier indice qui laisse croire que l’énergie est probablement essentielle.

Consommation d’énergie primaire en fonction du PIB (un point représente une année)

Source D’après les données de l’IEA pour la consommation d’énergie et de la Banque mondiale pour le PIB

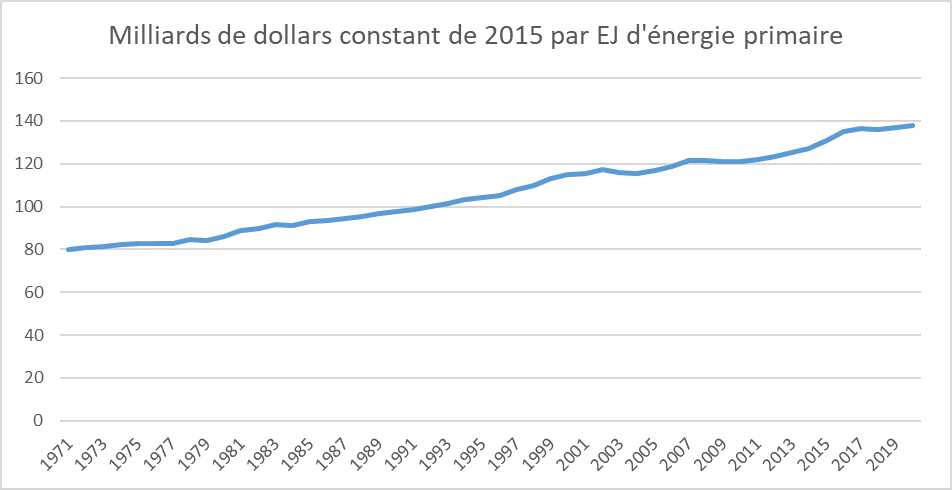

Plus exactement, comme nous l’avions montré dans la fiche sur l’équation de Kaya, le ratio entre énergie et PIB, qui désigne l’intensité énergétique du PIB, a légèrement diminué pendant le demi-siècle passé (d’environ 1% par an). Cela signifie que l’économie mondiale utilise progressivement un peu moins d’énergie par point de PIB.

Cette relative stabilité dans la relation entre PIB et énergie est singulière car il n’existe aucune égalité comptable qui rapprocherait a priori ces deux grandeurs. L’une est physique, la seconde est monétaire et en partie conventionnelle (voir module PIB). Cela ne démontre pas une inéluctable égalité entre énergie et PIB, mais signale que l’énergie est une composante aujourd’hui absolument majeure de notre économie.

Richesse produite par unité d’énergie primaire consommée

Source D’après les données de l’IEA pour la consommation d’énergie et de la Banque Mondiale pour le PIB

Les crises énergétiques ont un fort impact sur le PIB

Les crises énergétiques se caractérisent par une diminution de l’offre (volontaire ou incontrôlée) couplée à une augmentation des prix qui engendrent un ralentissement économique. Ces crises posent généralement deux types de défis qui affectent négativement les économies touchées.

Le premier défi est d’ordre « conventionnel » (lié à nos conventions monétaires et économiques) : l’augmentation des prix, qui peut parfois être très forte (comme c’est le cas des prix du gaz pour l’hiver 2022). Ces distorsions des prix désorganisent l’économie, entraînent la faillite d’entreprises ou les obligent à ralentir fortement leur activité. Elles réduisent le pouvoir d’achat des ménages, brouillent toute visibilité à long terme et freinent considérablement les investissements. C’est ainsi que la verrerie Duralex a été mise en veille pendant la crise énergétique de 2022.

Ce premier défi peut être partiellement amorti par la puissance publique via un contrôle des prix ou des subventions ciblées vers les ménages et les entreprises (voir fiche le prix de l’énergie fait-il varier sa conso ?).

Le second est un défi physique auquel il est difficile d’échapper : il manque de l’énergie, et donc la production ne peut pas être celle escomptée. Une partie du capital physique (le parc de machines) se retrouve donc inutilisée et est mise à l’arrêt.

Cependant, il est difficile d’évaluer l’impact de la récente crise énergétique sur le PIB, puisque de nombreux autres facteurs font varier la production économique en permanence. On peut néanmoins observer que le PIB français aété révisé à la baisse de 1,5% par la Commission européenne entre le printemps 2021 et l’automne 2022, et de 1,2% pour la zone euro dans son ensemble. Le revenu intérieur réel, qui permet de mesurer le « pouvoir d’achat » que nous donne le PIB, a lui été révisé à la baisse de 2,7% pour l’Allemagne et 3,4% pour la zone euro.

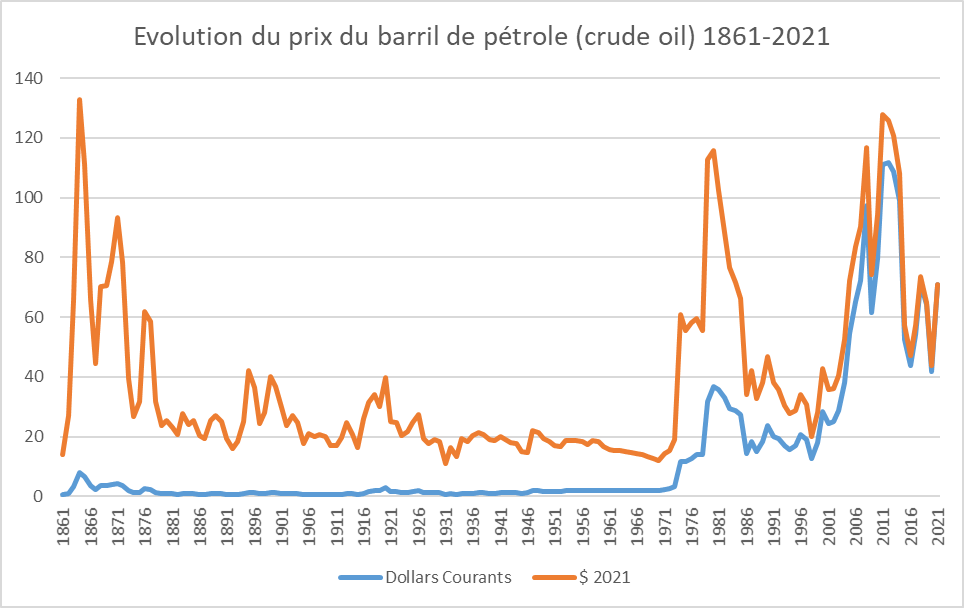

Evolution du prix du baril de pétrole (crude oil) entre 1861 et 2021, en dollars courants et en dollars de 2021

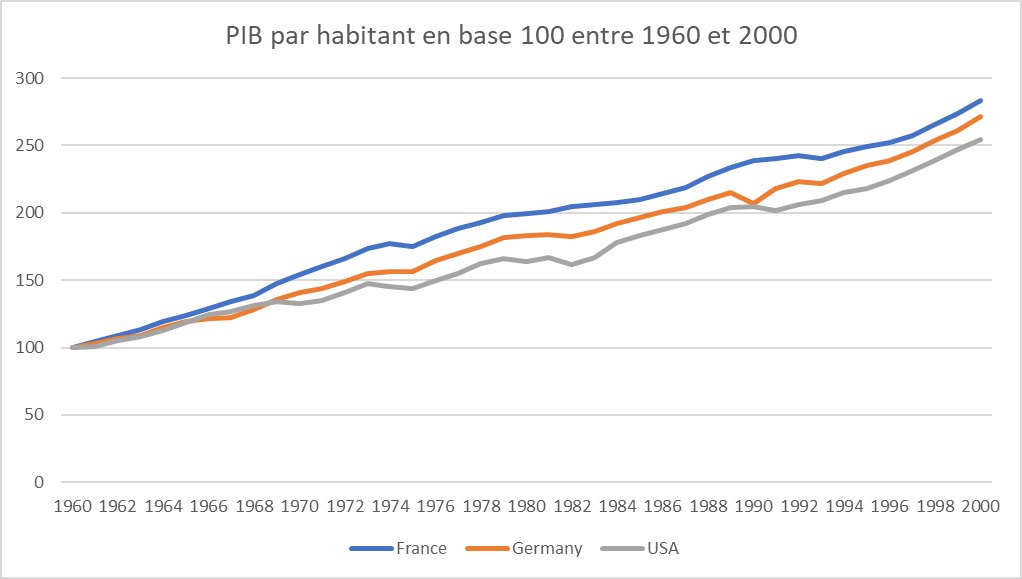

Les chocs pétroliers de 1973 ont eux aussi affecté le PIB des grandes économies mondiales. Ces chocs sont dus à une modification brutale de l’offre de pétrole, et donc à une très forte augmentation du prix du baril.

Source Les données de BP

En 1973, la croissance du PIB par habitant était de 4,5% pour la France, 4,2% pour l’Allemagne et 4,8% pour les Etats-Unis. En 1975, elle est respectivement de -1,2%, -0.2% et -1.3%. La croissance reprend ensuite, mais dès 1979, le PIB stagne à nouveau, voire régresse sur quelques années.

PIB par habitant en dollars constants en base 100 entre 1960 et 2000

Source Calcul de l’auteur d’après les données de Our World in Data

Nonobstant les conséquences empiriques des crises énergétiques, les économistes s’inscrivant dans le cadre analytique néoclassique n’en tiennent pas compte dans leurs calculs. Nous verrons dans la partie suivante sur quelles bases repose leur raisonnement.

Selon la théorie macroéconomique dominante, le PIB est peu dépendant de la consommation d’énergie

La théorie macroéconomique modélise le PIB par une fonction de production

En économie, une fonction de production est une relation entre des facteurs de production X1, X2, X3 etc. (le capital, le travail etc.) et la quantité totale produite (qu’on note ici Q, qui désigne la production réalisée et non la production vendue). Représenter par une telle fonction de production l’ensemble de l’économie (le PIB), c’est utiliser un modèle mathématique, en l’occurrence extrêmement simplifié, dont on peut et doit discuter de la consistance, de la pertinence et de la robustesse empirique. Les conclusions qu’on peut tirer d’un tel modèle ne peuvent être validées que si le modèle l’est – nous verrons à la partie 4 que ce n’est pas le cas. Mais nous allons d’abord présenter le raisonnement qui conduit à cette thèse étonnante, bien que dominante, du faible lien entre énergie et PIB.

Pour l’instant, nous n’avons pas explicité ce que peuvent être X1, X2 etc. Si on s’intéresse à la fonction de production d’un boulanger, on peut imaginer que les facteurs de production seront alors la quantité de farine, d’eau, de levure, d’heures de travail, d’électricité consommée et de machines possédées. Pour l’économie tout entière, on retrouve dans les travaux d’économistes la « quantité d’heures de travail », qu’on appelle plus simplement « le travail », noté L (pour « Labor ») et la « quantité de machines » qu’on appelle « le capital », noté K (pour « Kapital » en allemand). On peut aussi rajouter d’autres facteurs, comme les brevets et savoir-faire industriels, les ressources naturelles ou la quantité de terres agricoles par exemple. Pour pouvoir mesurer le capital via une valeur unique, il faut pouvoir ajouter des barres d’acier à des lamineuses. De même, pour obtenir une mesure unique du travail, il faut additionner du travail de secrétaire à du travail de chauffeur de bus. Le choix le plus commun est de mesurer ces facteurs de production sont par leur valeur monétaire (on peut donc ajouter 1€ d’acier à 1€ de lamineuse). Notons d’ores et déjà que dans ce raisonnement, le capital qui sert à la fonction de production est le capital productif (les machines, les infrastructures, les équipements) et non le capital financier (les actions, les prêts etc.) 2. Ce n’est pas un prêt ou une action qui produit directement.

Deux exemples de fonctions de production

La fonction de production la plus classique est la fonction de Cobb-Douglas. Celle-ci postule que Q = a * (X1b1) * (X2b2) * … * (Xnbn). Ainsi, si un seul des facteurs de production est nul, alors la production est nulle aussi, peu importe la valeur des autres facteurs. Dans ce cas, les facteurs de production sont dits « imparfaitement substituables ». Un peu moins de X1 peut être compensé par un peu plus de X2, à condition que X1 ne soit pas nul.

On peut aussi supposer que la fonction de production est une fonction de Leontieff : Q = minimum (b1*X1 ; b2*X2 ; … ; bn*Xn). Ici, la production est égale au minimum de ce qu’apporte chaque facteur de production. Au-delà d’un certain seuil, chaque facteur devient inutile. Inversement, maintenir tous les facteurs à un certain niveau et en diminuer un seul fera diminuer la production totale d’autant si ce dernier est un facteur limitant.

Il existe bien d’autres fonctions possibles, chacune reposant sur des hypothèses traduisent différentes conjectures sur notre organisation économique. En effet, modéliser la production économique par des équations mathématiques revient à expliquer comment la richesse se crée (est-elle permise par un facteur plutôt qu’un autre ? les facteurs peuvent-ils être remplacés ou sont-ils tous nécessaires ? etc.)

Choisir les facteurs qui entrent dans la fonction de production n’est pas anodin. Supposer que la quantité produite est fonction du travail et du capital uniquement suppose que toute quantité fixée de travail et de capital aboutit à une même production. Or, on imagine bien que selon le mode d’organisation économique, les compétences déployées, le cadre juridique, les infrastructures disponibles (transport, énergie, télécommunications etc.), la production sera plus ou moins importante pour une même quantité de travail et de capital. Deux usines automobiles utilisant la même quantité de travail et de capital ne produiront pas nécessairement la même quantité de voitures : leurs méthodes de travail leur culture, leur accès au marché, leur savoir-faire, leur installation dans un territoire disposant ou non d’institutions juridiques et d’infrastructures fonctionnelles sont autant de facteurs qui influent fortement sur leur production.

Évidemment, une fonction mathématique ne peut pas tenir compte de l’infinité de facteurs qui gouvernent la production. L’objectif est de sélectionner un petit nombre de facteurs qui rendent compte d’une grande partie de ce qu’on observe. Cela étant, le débat est loin d’être clos sur l’existence d’une fonction de production qui rendrait compte efficacement de la production d’une économie dans son ensemble. Nous aborderons ce point dans la partie 4.

L’élasticité de production

Une des fonctions les plus utilisées dans la littérature économique est la fonction de Cobb-Douglas, tenant compte du travail L et du capital K, soit Q = a*(Lb)*(Kc) avec a, b et c des constantes qui dépendent de l’économie considérée. L’élasticité de production de chaque facteur est directement donnée par leur exposant (ici, b et c). Cela se vérifie mathématiquement en dérivant la fonction de production. Pour rappel, l’élasticité d’un facteur permet de dire de combien la production varie en pourcentage, lorsque la quantité de ce facteur augmente (ou diminue) de 1% 3. Par exemple, si c=0.3, une diminution de 1% de la quantité de capital « K » donnera lieu à une baisse de 0.3% de la production totale. Si b=1.8, une augmentation de 1% de la quantité de travail « L » donnera lieu à une hausse de 1.8%.

Le théorème du cost share permet d’estimer les paramètres de cette fonction de production

Si les économistes ne prétendent pas connaître la formule exacte de la fonction de production, la plupart d’entre eux prétendent en revanche en donner des caractéristiques fondamentales. Pour cela, ils utilisent un théorème important du cadre analytique néoclassique : le théorème du cost share.

Le raisonnement est le suivant : si la fonction de production existe, il faut bien rémunérer les « facteurs de production » qui ont permis l’existence d’une production. Cette rémunération, qui provient des revenus issus de la vente de la production, est répartie entre les « apporteurs » des facteurs de production et on nomme, pour aller vite, la rémunération des facteurs de production ce que ces apporteurs reçoivent en contrepartie de leurs apports. Dans cette modélisation, il n’y a ni entreprises, ni institutions autres, ni fiscalité. Comme dit plus haut il s’agit d’un modèle extrêmement simplifié de la réalité économique qui est infiniment plus complexe.

On peut donc imaginer que si un des facteurs est rémunéré plus fortement que les autres, c’est probablement que ce facteur est un contributeur important de la production. Inversement, si un facteur ne coûte pas cher, c’est peut-être qu’il n’apporte pas tant que ça. Le théorème du cost share formalise cette intuition et peut se démontrer par divers raisonnements, qui reposent tous sur des hypothèses fortes.

Plus formellement, d’après ce théorème, la part du coût (donc la rémunération) d’un facteur de production par rapport aux coûts de tous les autres est égale à son élasticité dans la fonction de production. Dit autrement, si l’élasticité du facteur travail est de 0.6 4, alors on doit s’attendre à ce que la rémunération du travail représente 60% des coûts de production, et inversement 5.

La démonstration du théorème du cost share

La démonstration la plus directe suppose que l’économie dans son ensemble peut être représentée par un agent économique représentatif qui décide de maximiser son bénéfice, c’est-à-dire la valeur monétaire de sa fonction de production minorée des coûts provenant des différents facteurs de production. Dans ce cas, la répartition optimale est bien celle où la part du coût de chaque facteur de production (sa rémunération) est égale à son élasticité dans la fonction de production. Une version de cette démonstration est disponible ici.

Une autre démonstration, un peu plus complexe, suppose que les entreprises sont en compétition parfaite et ajustent leurs productions pour maximiser individuellement leurs profits. En agrégeant tous les comportements individuels, on tombe alors sur le même résultat (au prix d’un raccourci mathématique discutable). Une version de cette démonstration est disponible au paragraphe 2.1 de cet article de recherche de Gaël Giraud.

Appliqué à l’économie, le théorème du cost share déduit que l’énergie n’est pas importante

Le théorème du cost share peut être appliqué aux économies contemporaines en considérant le facteur de production « énergie ». En théorie, la part des richesses captées par le secteur énergétique (c’est-à-dire les salaires versés aux travailleurs des entreprises énergétiques, et les revenus du capital injecté dans ces mêmes entreprises) nous donnerait l’élasticité de l’énergie dans le PIB, c’est-à-dire sa contribution à la production économique.

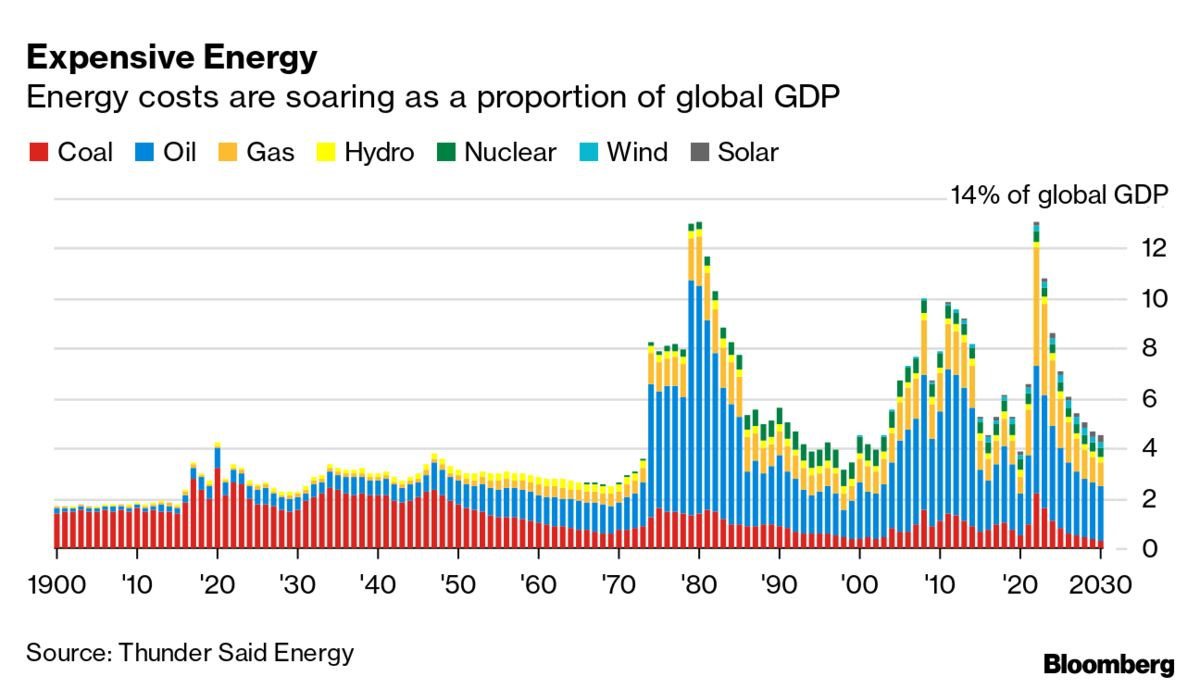

Il est difficile de mesurer précisément cette part pour plusieurs raisons (à l’échelle d’un pays, il faut tenir compte des importations, et à l’échelle du monde, les données ne sont pas accessibles aisément). Une des possibilités est de mesurer le ratio entre les dépenses énergétiques et le PIB sur un territoire donné, ce qui donne un ordre de grandeur de la part des richesses captées par les énergéticiens.

Que ce soit à l’échelle du monde ou des Etats-Unis par exemple, ce ratio oscille entre 5 et 10% (et est monté à 14% lors des crises énergétiques). Retenons donc qu’en temps normal, les énergéticiens réussissent à capter au mieux 10% des richesses produites 6. Ainsi, l’élasticité de l’énergie dans le PIB serait, au plus, de 0.1. D’après le théorème du cost share, une diminution de 10% de la consommation énergétique ferait donc baisser le PIB de 1%.

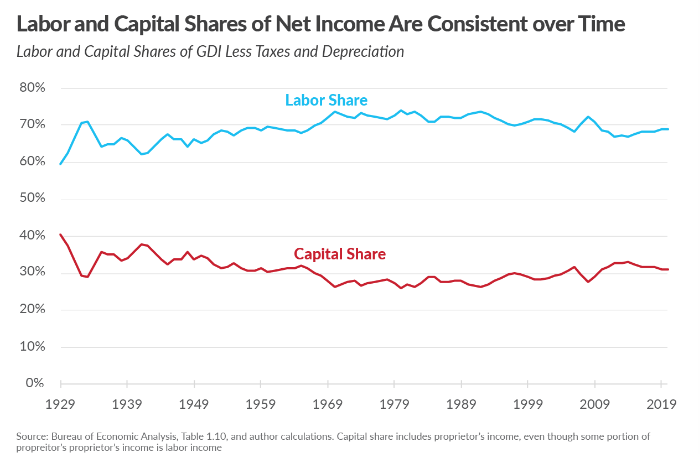

Inversement, les rémunérations du capital 7 et du travail (dans leur ensemble ou même minorés du travail et du capital utiles à la production énergétique) représentent au total une part significative du PIB. Il est assez difficile de définir une ligne claire entre une rémunération liée au travail et une rémunération liée au capital (comment traiter les auto-entrepreneurs, le capital intellectuel provenant de la recherche etc.), mais on peut retenir qu’en moyenne, le travail capte entre 50 et 70% des richesses produites totales tandis que le capital en capte entre 30 et 50%. Aux Etats-Unis par exemple, le travail représentait 65% du revenu intérieur brut sur les dernières années et le capital 35% 8. En France, les chiffres sont très similaires.

A ce stade, le théorème du cost share nous ferait donc conclure que l’énergie n’est pas très importante pour l’économie, puisqu’elle ne coûte pas cher et donc qu’elle n’influe pas beaucoup sur la fonction de production. Inversement, le capital et le travail seraient les deux grands facteurs de production dont il faut tenir compte.

La comptabilité efface le rôle des ressources naturelles

Si les économistes ne considèrent que le travail et le capital (dans les fonctions de production mais aussi en comptabilité nationale), c’est aussi parce que la nature ne se fait pas payer pour l’énergie ni pour les ressources naturelles que nous en tirons gratuitement. Vue d’un économiste, l’énergie est un achat auprès d’un fournisseur d’énergie, dont la vente permet à ce dernier de verser des salaires, de rémunérer le capital, et d’acheter lui-même des matières premières à d’autres entreprises (dont les coûts se décomposent de la même manière). On remonte ainsi jusqu’aux producteurs primaires qui ne paient pas la nature pour extraire du pétrole ou du gaz (ils paient éventuellement des rentes aux propriétaires des terres, ce qui est une rémunération du capital).

Sur le plan macroéconomique, la valeur monétaire de la production vendue ne se retrouve que dans les salaires et la rémunération du capital : production vendue = rémunération du capital + salaires. Ce qu’on appelle le prix de l’énergie, c’est simplement la somme des salaires et de la rémunération du capital versées dans la chaîne de valeur de l’énergie (de son extraction jusqu’à sa distribution finale).

Cette observation est vraie pour toutes les ressources naturelles : on ne paie que des hommes, sous forme de salaires ou de rémunération du capital (sous forme de bénéfices, de plus-values et de rentes). C’est une des raisons qui ont conduit les économistes à tout ramener au couple travail/capital, effaçant ainsi le rôle des ressources naturelles.

L’effet de l’énergie sur le PIB fortement sous-estimé

Des économistes réputés ont publié, début 2022, une étude visant à estimer l’effet d’un embargo complet de l’Allemagne sur le gaz russe 9. Selon eux, la rupture d’approvisionnement en gaz pèserait assez peu sur l’économie allemande et générerait, toutes choses égales par ailleurs, une perte de 0.3% du PIB pour l’un des modèles utilisés, et entre 0.5% et 3% du PIB pour l’autre, tandis que le coût moyen pour l’UE représenterait entre 0.2% et 0.3% du PIB.

Or, selon l’institut de recherche allemand IFW Kiel, qui s’est exprimé fin 2022, la crise ukrainienne a engendré un PIB 4% moins élevé que ce qui était envisagé dans les prévisions conjoncturelles de l’hiver 2021.

Ces méthodologies souffrent de nombreuses lacunes 10 et sous-estiment très largement le rôle de l’énergie dans l’industrie. Cette étude a pourtant bénéficié d’une grande visibilité dans les médias. Elle a été appuyée par d’autres économistes, comme Paul Krugman ou Esther Duflo et Abhijit Banerjee, pour encourager l’Europe à agir pour l’Ukraine, et a été entendue par les politiques. L’étude a par ailleurs été reprise par une note du Conseil d’analyse économique.

Les économistes à l’initiative de ces estimations ont supposé que le gaz russe est substituable par d’autres facteurs de production (d’autres sources d’énergie, du travail ou du capital). C’est oublier que des équipements fonctionnant au gaz ne peuvent pas être modifiés instantanément pour fonctionner au pétrole ou au charbon. De plus, remplacer l’apport énergétique du gaz par du travail humain est tout simplement insensé (une armée de cycliste ne pédalera jamais assez pour atteindre les températures des fours au gaz). Cette étude économique est un des exemples qui démontrent la déconnexion entre les modèles macroéconomiques et la réalité, et notamment quand il est question d’énergie 11.

L’analyse empirique établit une élasticité bien plus forte entre PIB et consommation d’énergie

L’énergie est un facteur de production majeur, selon les études économétriques

Avant d’expliquer dans la partie 4 les problèmes théoriques du théorème du cost share, nous exposons ici les résultats économiques empiriques, fondés sur l’observation et reposant sur relativement peu d’hypothèses, qui proposent une estimation bien différente des élasticités relatives à l’énergie, au travail et au capital.

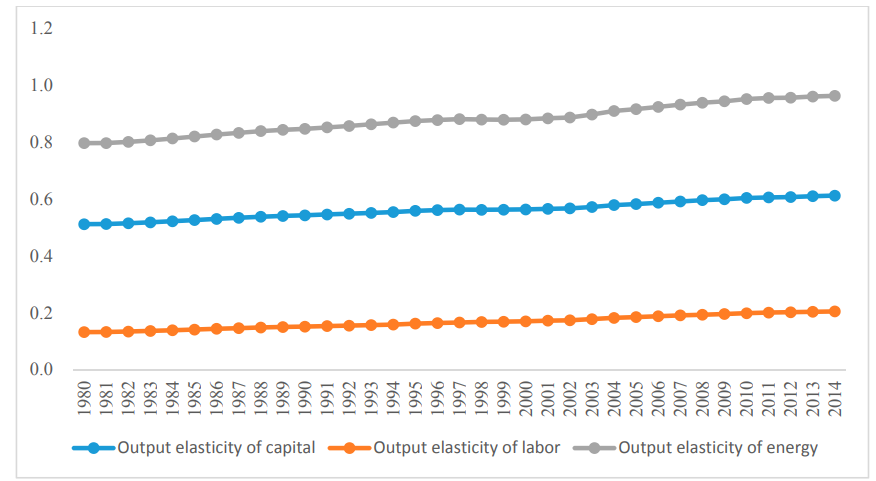

Dans un article de 2014, Gaël Giraud et Zeynep Kahraman étudient la relation entre PIB et énergie dans 33 pays pour la période 1970-2010 12. Ils trouvent une élasticité se situant entre 0,6 et 0,8 pour l’énergie (contre environ 0,1 d’après le théorème du cost share, soit 6 à 8 fois moins), 0,1 pour le capital (contre environ 0.4 d’après le cost share) et une élasticité nulle pour le travail (contre environ 0,6 d’après le cost share). Selon ces travaux, l’énergie jouerait donc un rôle écrasant par rapport au travail et au capital, qui n’exerceraient qu’une influence mineure dans la formation de richesse. C’est un renversement complet par rapport aux conclusions tirées des analyses économiques issues du cadre néoclassique.

Mesure de l’élasticité du capital, du travail et de l’énergie

D’autres travaux ont été menés sur cette question. Tous ceux qui ont adopté une posture empirique, fondée sur l’observation du réel, sont arrivés à la même conclusion : l’énergie a une élasticité bien plus forte que celle prévue par la théorie néoclassique. Les élasticités ont par exemple été calculées pour la Chine 13 et le résultat est similaire : l’élasticité de l’énergie dans le PIB se situe autour de 0,9, bien au-delà de celle du capital ou du travail.

Nous pouvons donc en conclure que, à rebours de la théorie économique dominante, l’énergie est un facteur de production majeur. Les travaux empiriques montrent ainsi que diminuer la consommation d’énergie de 10% ferait diminuer le PIB de 6 à 9%.

L’élasticité est une notion locale

Il convient tout d’abord de préciser que l’élasticité, qu’elle soit donnée par un théorème mathématique ou par l’analyse empirique, est une notion « locale », c’est-à-dire relative à des petites variations (moins de 10% typiquement) 14. L’élasticité ne peut pas nous renseigner sur ce qui se produit si la consommation d’énergie diminue de 30%, 50% ou 80%.

Au-delà du seuil des petites variations, on ne peut pas prédire ce qui se produit. Face à une forte baisse de l’approvisionnement en énergie, une économie pourrait par exemple devenir résiliente, ou au contraire subir des effets de seuil qui la plongent dans un chaos complet. Inversement, une économie peut sûrement trouver une utilité à un petit surplus énergétique, mais ne saurait que faire de 50% de pétrole supplémentaire qu’elle aurait décidé de se procurer du jour au lendemain.

C’est aussi le cas pour le travail et le capital. Si l’analyse empirique montre qu’augmenter ou diminuer la quantité de travail de 2, 5 ou 10% ne change pas grand-chose au PIB (car l’élasticité serait nulle), on ne peut pas en déduire qu’on peut mettre tout le monde en congés payés ad vitam aeternam. Il est incontestable qu’un socle minimal de travail est nécessaire, tout comme la constitution d’un capital suffisant.

Mais alors, la notion d’élasticité est-elle inutile ? Non. Même si une élasticité n’est valable que localement, elle peut nous renseigner sur le caractère limitant ou non d’un facteur de production. Si l’élasticité du travail est nulle, c’est peut-être qu’il existe un surplus de travail non utilisé (ce qui rejoindrait la thèse de David Graeber dans « Bullshit jobs »). Réciproquement, l’importante élasticité de l’énergie infirme tous les modèles économiques qui ne prennent pas en compte les ressources naturelles.

Par ailleurs, il est probable que l’élasticité ne fera qu’augmenter avec l’ampleur d’un choc énergétique. Autrement dit, si les modèles économétriques prédisent une élasticité de 0,6 pour un choc énergétique compris entre -1% et -10%, on doit s’attendre à une élasticité plus forte pour un choc compris entre -10% et -20%, et ainsi de suite. L’élasticité qu’on mesure pour des petits chocs est en réalité la version la plus optimiste de ce qui se passerait pour des grands chocs énergétiques. En effet, une économie aura tendance à couper en premier les secteurs les plus énergivores (ceux dont un euro de valeur ajoutée demande le plus de kWh d’énergie). Plus le choc est grand, plus les secteurs les moins intenses seront touchés (ceux dont un kWh d’énergie génère beaucoup d’euros de valeur ajoutée).

Pourquoi le théorème du cost share est faux

Nous venons de voir que les résultats de la théorie économique néoclassique n’étaient pas conformes aux faits empiriques. Nous aurions pu nous y attendre en prenant un contre-exemple frappant : le secteur de l’agriculture. Selon le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, l’agriculture représente 3,4% du PIB français. D’après le théorème du cost share, une diminution de -20% de la production alimentaire devrait donc avoir un impact négligeable sur le PIB (20%*3,4% = 0,68%). En est-on sûr ? Difficile d’imaginer qu’une telle réduction de la production alimentaire n’aurait aucun impact sur les autres secteurs économiques et donc in fine sur le PIB. De la même manière, l’eau potable ne coûte pratiquement rien alors que nous serions prêts à la payer très cher pour ne pas mourir de soif.

La démonstration du théorème repose sur un raisonnement mathématique valide. Si elle est fausse, c’est donc nécessairement que certaines hypothèses ne tiennent pas. Il existe plusieurs démonstrations du théorème, mais toutes reposent sur au moins deux suppositions essentielles.

La première est que les producteurs sont en compétition parfaite, ce qui implique que les facteurs de production sont rémunérés à hauteur de leur productivité marginale 15 (la productivité marginale est un autre nom pour désigner l’élasticité d’un facteur dans la fonction de production). Evidemment, cette hypothèse ne correspond pas du tout au monde réel. Au mieux, les acteurs économiques tentent bien de maximiser leurs bénéfices, mais font alors face à différentes contraintes : géopolitiques, législatives, sociales etc. Le marché des énergies n’est absolument pas libre et concurrentiel. Il est extrêmement politique et monopolistique (rappelons que l’OPEP est un cartel). Ces nombreuses contraintes changent la formulation mathématique et la démonstration n’est donc plus possible 16.

La deuxième hypothèse est que l’économie est à l’équilibre. A chaque instant, on suppose que tous les acteurs économiques ont eu le temps d’adapter leurs choix pour maximiser leurs revenus. Or, nous ne sommes jamais vraiment à l’équilibre : les acteurs économiques sont en permanence en train de réévaluer leurs choix face aux nouvelles informations qu’ils acquièrent constamment.

Par ailleurs, le théorème du cost share est précisément mobilisé pour évaluer l’impact d’un choc (qu’il soit énergétique, capitalistique ou de travail). C’est un non-sens complet puisque l’impact d’un choc réside dans le déplacement d’équilibre qu’il induit, dans la perte de repères et dans la désorganisation. Pour quantifier les conséquences d’une perte d’équilibre, on se fonde donc sur un théorème qui suppose qu’on soit à l’équilibre… ce qui est absurde.

Toutes les choses ne sont jamais égales par ailleurs

L’élasticité permet de mesurer l’effet d’une variation d’un des facteurs, toutes choses égales par ailleurs. On veut savoir, à travail et à capital constant, l’impact qu’aurait sur le PIB une augmentation ou une diminution de 10% de la consommation énergétique. Or, il est probable, au regard de ce que nous évoquions précédemment, que le « toutes choses égales par ailleurs » ne soit que virtuel et n’existe que dans le raisonnement mathématique.

Dans une économie prospère, tous les facteurs de production tendent à varier de concert. Et inversement, dans une économie touchée par la récession. Il est rare de voir un choc unilatéral sur un seul facteur.

Dans la réalité, il est impossible de faire varier la consommation énergétique sans faire varier la quantité de travail ou de capital. Une machine ne peut pas fonctionner sans énergie, et le personnel qui la fait fonctionner n’a alors plus de travail. Dans ce cas, la valeur exacte de l’élasticité n’a que peu d’utilité puisque nous ne l’observons jamais. Ainsi, même si l’énergie avait une élasticité faible de 0,1 comme le prévoit le théorème du Cost-share, mais que le travail et le capital diminuaient fortement lorsque la consommation énergétique diminue, alors l’énergie aurait de facto un rôle bien plus important que le chiffre de 0,1 ne le laisse entendre.

Le problème plus fondamental de la fonction de production

Il semble naturel que la « quantité » de travail ou de capital influe sur notre production économique. En revanche, il est beaucoup moins naturel de mesurer cette quantité via une variable unique qui agrège les heures des ingénieurs avec celles des juristes ou celles des enseignants. Le problème est identique pour la « quantité » de capital. Comment agréger des aciéries avec des porte-conteneurs ou des centrales à gaz ? Les économistes ont une réponse toute simple : ils mesurent la contrepartie monétaire du capital et du travail. Ainsi, on ne mesure finalement pas la quantité de travail, mais le total des salaires, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Pour le capital physique, on additionne les coûts des différents équipements. Les facteurs de production, en tant que quantité agrégée d’objets divers, dépendent donc des prix et des conventions monétaires.

Les principaux facteurs de production utilisés dans la théorie économique la plus répandue sont le travail, le capital et le progrès technique (qui regroupe la technologie, les capacités d’organisation humaine etc.). Les ressources naturelles ne sont que rarement incluses et quand elles le sont, elles sont presque toujours vues par le seul prisme de l’énergie 17.

Les économistes ont tenté, en vain, de prouver l’existence d’une fonction de production

Il n’existe aucune preuve solide démontrant que les fonctions de production rendraient efficacement compte de la production économique. Robert Solow a prétendu avoir démontré l’existence d’une fonction de production agrégée qui rendrait compte de manière remarquable de ses données portant sur la production économique des Etats-Unis entre 1909 et 1949. En effet, il apparaissait que son modèle, fondé sur une fonction de production de type Cobb-Douglas, rendait parfaitement compte de son jeu de données.

Or, dès sa parution, un jeune doctorant, Warren Hogan, critique fortement la démonstration de Solow et démontre mathématiquement qu’elle est fausse et ne prouve rien du tout. Hogan s’est effectivement rendu compte que, étant donné le traitement statistique des données utilisé par Solow, n’importe quelles données complètement aléatoires auraient aussi corroboré le modèle, ce qui est absurde 18. Solow tente de répondre maladroitement, mais ne peut qu’admettre à demi-mot son erreur. La démonstration de Solow, tout comme la critique dévastatrice de Hogan, sont parues dans une revue d’économie renommée. Pourtant, Robert Solow se voit décerner le prix Nobel d’économie en 1987 pour ses travaux sur la croissance, qui sont fondés sur l’existence de cette fonction de production. Aujourd’hui, la fonction de production agrégée est un outil toujours utilisé alors que personne n’a été capable de fournir des preuves solides de son efficacité pour rendre compte du réel. Le problème a été ignoré, notamment parce que c’est un outil très pratique pour fabriquer des modèles macroéconomiques.

En plus de reposer sur l’existence d’une fonction de production prétendument démontrée par Solow, la démonstration du théorème du cost share suppose en outre que cette fonction de production est « régulière » dans un certain sens mathématique (sa dérivée doit être continue). Cette hypothèse est très discutable, comme le montre l’exemple suivant.

Pourquoi le théorème du cost share a besoin d’une fonction de production « régulière »

Imaginons une économie relativement simple qui fonctionne avec des machines (le capital), des opérateurs de machine (le travail), du carburant pour ces machines (l’énergie), et qu’il faut la présence simultanée, en quantité égale, de ces trois facteurs. La fonction de production est alors une fonction de type Leontieff : Q = minimum (a*K ; b*L ; c*E), qui n’est pas du tout « régulière » 19.

Tentons de comprendre pourquoi le théorème du cost share a toutes les chances d’échouer dans ce cas. Prenons une entreprise qui produit et vend 100€ de marchandises. Elle doit décider de la répartition de ce gain entre ses investisseurs, ses salariés et son fournisseur d’énergie. L’économie néoclassique a une réponse toute faite pour éviter la négociation : rémunérer chaque facteur à hauteur de sa productivité marginale. Or, une unité supplémentaire de travail (respectivement de capital ou d’énergie) n’aurait aucun effet puisque les deux autres facteurs ne suivraient pas. La productivité marginale de chaque facteur de production est nulle. L’entreprise conclut donc qu’aucun des facteurs ne méritent une rémunération.

Mais si les salariés décident de se retirer, l’entreprise perd ses 100€ de production et aura des machines et du carburant en trop. C’est également le cas si les investisseurs demandent le remboursement de leurs apports 20 ou si le fournisseur cesse ses livraisons de pétrole. De ce point de vue, chaque facteur de production peut légitimement demander 99€, sans quoi il s’en irait. Seulement, l’entreprise n’a que 100€ à répartir entre les trois facteurs… Le paradoxe est ignoré par la théorie néoclassique qui néglige l’interdépendance des facteurs de production.

Les économistes jouent allègrement avec les concepts comptables

Enfin, les économistes mélangent allègrement physique et économie dans ce type de modèles. Le capital peut être compris dans deux sens différents : le capital passif qui désigne sommairement les actions et les prêts à rembourser (ou dit autrement les sources de financement), et le capital actif qui désigne les machines, les équipements et autres éléments immatériels (comme des brevets ou des marques). C’est le capital « actif » qui produit, mais c’est le capital « passif » qui est rémunéré (et qui peut se mesurer plus ou moins facilement par un montant monétaire). Or, le capital « passif » n’a pas besoin d’énergie pour fonctionner, alors que le capital « actif » en a évidemment besoin.

Les deux sont liés, car l’on considère souvent que les capitaux (passifs) doivent financer les immobilisations (le capital « actif »), mais ce n’est pas nécessairement le cas : l’argent est fongible et les ressources au passif financent l’ensemble de l’actif. Par ailleurs, les conditions de rémunération des fonds apportés à l’entreprise varient (d’une entreprise à l’autre, d’une année sur l’autre pour une même entreprise, et d’un type d’apporteurs de fonds à un autre) en fonction de paramètres qui ne sont pas physiques. Il y a donc un décalage entre la productivité marginale des machines et la rémunération des emprunts, elle-même distincte de celle des capitaux propres…

Par ailleurs, la théorie économique néoclassique suppose que les entreprises vendent tout ce qu’elles produisent. Dans le monde réel, les entreprises ne peuvent pas toujours vendre autant qu’elles le voudraient ; elles s’insèrent souvent dans un marché en concurrence avec une demande qui peut être largement inférieure aux anticipations cumulées des entreprises. La productivité marginale d’un facteur de production, même si elle est excellente et supérieure au prix du marché, est peut-être inutile si la demande est déjà satisfaite.

Le lien entre énergie et PIB n’est pas une fatalité

L’importance de l’énergie dans le PIB est sans commune mesure avec ce qu’en dit un théorème fondamental – et pourtant infondé – de la théorie néoclassique qu’est celui du cost share. Les travaux empiriques portant sur des données observées montrent au contraire une élasticité très forte, de l’ordre de 0,6 à 0,9, ce qui conforte l’observation selon laquelle la croissance économique est permise par celle de la quantité de machines en fonctionnement (qui consomment donc de l’énergie).

N’en concluons pas pour autant que ce lien entre énergie et PIB est une loi de la nature ou une fatalité. Cette observation est valable aujourd’hui (mais pas nécessairement demain), pour la définition actuelle du PIB (très matérialiste, mais qu’on pourrait souhaiter plus qualitatif et social) et pour notre organisation économique en vigueur (qu’il est possible de changer). Il n’appartient qu’à nous de faire mentir et d’invalider ce lien profond entre PIB et énergie. Nous avons une marge de progrès dans l’usage de l’énergie (tant au niveau de la sobriété que de l’efficacité) et une marge encore plus importante pour moins faire dépendre notre bonheur d’une surconsommation de biens matériels. Et nous n’avons pas encore mis en œuvre de réelles politiques publiques visant la résilience de notre système économique face aux chocs énergétiques et fondées sur la sobriété plutôt sur l’excès.

- Pétrole, charbon et gaz représentent à eux seuls 75% de notre consommation d’énergie primaire (et 67% de notre consommation d’énergie finale en consommation fossile « directe », et 80% en incluant l’électricité d’origine fossile). ↩︎

- En termes comptables, le capital productif est compté à l’actif du bilan d’une entreprise (ce sont les immobilisations), le capital financier au passif. Il n’y a pas d’égalité comptable entre les deux. Pour en savoir plus, consultez la fiche sur les différentes significations du terme capital, et le module sur la comptabilité d’entreprise. ↩︎

- Pour une définition plus complète de la notion d’élasticité, consultez la fiche Le prix de l’énergie fait-il varier sa consommation ? ↩︎

- Auquel cas une augmentation de la quantité de travail de 10% augmente la production de 6% ↩︎

- A noter que cette élasticité est appelée également « productivité marginale ». Il est déduit de ce raisonnement que le salaire d’un travailleur devrait être égal à sa productivité marginale (ce qui se discute évidemment) ↩︎

- La part captée par les énergéticiens est encore plus faible en France car son électricité est à ce jour peu coûteuse à produire. ↩︎

- Ici, le capital est pris au sens de passif (comme les prêts bancaires) et ne désigne pas directement la quantité de machines qui sont des outils physiques de production. ↩︎

- Comme pour l’énergie, il est difficile de mesurer empiriquement la part des richesses captées par le travail (ou par le capital). Le ratio entre la somme des revenus du travail (ou du capital) et le revenu intérieur brut en donne un ordre de grandeur. ↩︎

- « What If? The Economic Effects For Germany Of A Stop Of Energy Imports From Russia ». 2023. Cesifo.Org. https://www.cesifo.org/en/publications/2022/working-paper/what-if-economic-effects-germany-stop-energy-imports-russia . ↩︎

- Voir François Geerolf, The “Baqaee-Farhi approach” and a Russian gas embargo – some remarks on Bachmann et al. Sciences Po OFCE Working Paper, n° 14/2022. www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2022-14.pdf ↩︎

- Voir l’interview de François Geerolf sur ce sujet pour plus de détails https://g-r-s.fr/francois-geerolf-il-se-passe-dans-la-realite-linverse-de-ce-que-prevoient-les-modeles/ ↩︎

- Gaël Giraud, Zeynep Kahraman. 2014, “How Dependent is Growth from Primary Energy? The Dependency ratio of Energy in 33 Countries (1970-2011) ↩︎

- Lin, Boqiang & Liu, Kui. (2017). Energy Substitution Effect on China’s Heavy Industry: Perspectives of a Translog Production Function and Ridge Regression. Sustainability. 9. 1892. 10.3390/su9111892. ↩︎

- Pour rappel, l’élasticité entre A et B permet de savoir, si B varie de x%, de combien de pourcents A varie. Cette « prédiction » ne fonctionne que pour des petites variations, de l’ordre de quelques pourcents. En effet, il se peut très bien que la valeur même de l’élasticité change si les variations sont trop fortes. Par exemple, réduire votre temps de sommeil de 10% dégradera vos capacités de concentration de, disons, 10% (élasticité de 1), réduire votre sommeil de 50% dégradera votre concentration de bien plus de 50%, et probablement de 100% (élasticité de 2). ↩︎

- Si tant est que les entreprises savent calculer la productivité marginale de leurs facteurs, ce qui est loin d’être une évidence. Voir la fiche sur l’homo economicus ↩︎

- Le résultat dépend alors des « shadow prices », qui correspondent aux coûts des différentes contraintes et perturbent la formule donnée par le théorème du cost share. La partie 2.3 de l’article de Gaël Giraud et Zeynep Kahraman en donne une démonstration. ↩︎

- Le modèle ThreeME utilisé par l’ADEME est un des rares qui désagrègent les ressources naturelles en différentes sources d’énergie et tiennent compte des principaux matériaux dont se sert l’économie pour fonctionner, voir ici. ↩︎

- Le score du modèle de Solow, le « R-squared », qui est compris entre 0 et 1 et qui mesure la qualité d’un modèle, était de 0,9. Un tel score n’a jamais été observé pour d’autres modèles économiques, dont le score dépasse très rarement les 0,5. Ce score anormalement haut de aurait dû faire douter Solow de la construction de son modèle. ↩︎

- En effet, ses dérivées ne sont pas continues et pas définies en certains points. Or, la démonstration du théorème du cost share a absolument besoin de dérivées continues et bien définies. ↩︎

- C’est possible par réduction du capital. ↩︎