Introduction

Pour comprendre le chômage, il faut élargir notre angle de vue et ne pas se limiter à la vision microéconomique dominante aujourd’hui 1 qui s’intéresse aux difficultés d’appariement entre l’offre et la demande d’emploi 2. Si l’analyse du marché du travail peut apporter des connaissances utiles pour prendre des mesures de court terme, elle ne permet pas de comprendre le paradoxe que constitue aujourd’hui le chômage de masse. En effet l’humanité a vécu pendant des centaines de milliers d’années dans la pénurie et le risque de famine. Pour faire simple, les bras manquaient toujours. La révolution thermo-industrielle, puis la mécanisation, l’automatisation, l’informatisation et la robotisation ont en théorie vaincu cette malédiction 3. Ce sont pour une large part les machines qui travaillent à notre place ou nous aident pour les tâches les plus ingrates. La libération de ce joug multiséculaire, la victoire sur la pénurie et la création d’un monde d’abondance potentielle n’ont cependant pas entièrement réussi à transformer le temps contraint en temps libre ou choisi ; il en est résulté du chômage, du sous-emploi ou du travail précaire, et leur lot de souffrances sociales et psychologiques. Nous allons dans ce module tenter d’élucider ce paradoxe tout en mettant en évidence quelques idées reçues.

L’essentiel

Pour caractériser le sous-emploi, le taux de chômage est un indicateur discutable

La réduction du taux de est un des objectifs phares des politiques publiques économiques. Cependant, comme nous allons le voir cet indicateur n’est pas sans failles : utilisés seul, il peut induire en erreur.

Ne pas confondre chômeur et demandeur d’emploi

Le nombre de chômeurs est estimé par les instituts statistiques nationaux, tels le Bureau of Labor Statistics aux Etats-Unis ou l’Insee en France. Ils se fondent pour cela sur la définition du Bureau de l’Organisation Internationale du travail (BIT).

Un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui :

- n’a pas travaillé du tout au cours de la semaine de référence ;

- est disponible pour travailler dans les 15 jours et ;

- a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent.

Les données sont estimées à partir d’enquête par questionnaire (Enquête Emploi en France, en Europe l’ensemble des enquête nationale sont regroupées dans « L’enquête sur les forces de travail dans l’UE » publié par Eurostat). L’objectif est ainsi de fournir une évaluation standardisée non manipulable, permettant des comparaisons dans le temps et entre les différents pays.

Le nombre de demandeurs d’emploi est également souvent relayé dans la presse ou par les gouvernements. Il est produit par les administrations qui accueillent, indemnisent et orientent les personne recherchant un travail, telle Pôle Emploi en France. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes inscrites dans ces organismes : ils ne sont donc pas comparables dans le temps et entre pays car ils dépendent de l’évolution réglementaires ou institutionnels (Qui peut s’inscrire ? Comment est-on radié etc.)

Logiquement, ces données ne recouvrent pas celles du chômage. Par exemple, en France, la catégorie A 4 de Pôle emploi se rapproche de la définition du chômeur au sens du BIT mais ne comptabilise pas les demandeurs d’emploi non inscrits (tels les jeunes diplômés cherchant leur premier emploi et n’ayant pas droit à indemnisation). Inversement, certains inscrits à Pôle emploi peuvent ne pas remplir tous les critères du BIT (pas de recherche active d’emploi et/ou indisponibilité dans les 15 jours). Fin 2017, le nombre d’inscrits à pôle emploi en catégorie A s’élevait à 3.7 millions de personnes et le nombre de chômeurs au sens du BIT à 2,7 millions 5.

Pour en savoir plus

Où trouver les chiffres

Le taux de chômage un indicateur trop étroit

Le chômage a une composante conventionnelle forte : c’est un « statut » pas une réalité « physique ». Il est possible d’être sans emploi mais de ne pas être chômeur (ex : étudiant, retraité, femme ou homme au foyer) ; quelqu’un qui n’a travaillé qu’une heure dans la semaine de référence n’est pas considéré comme un chômeur.

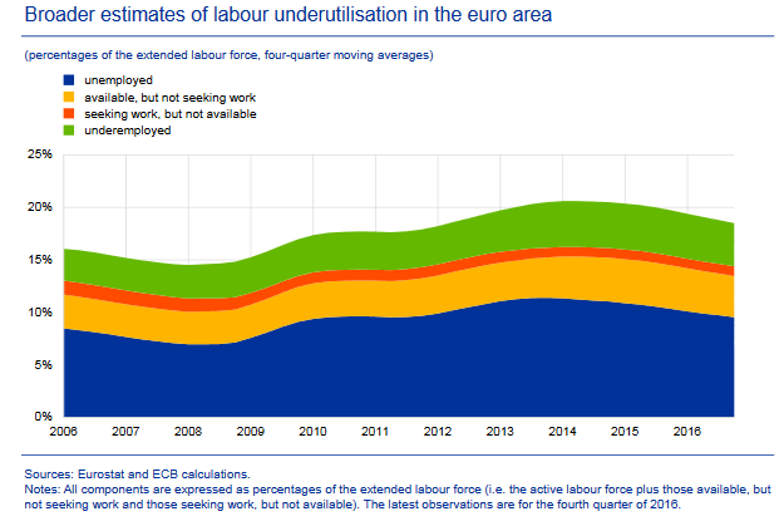

Dans son Bulletin Economique de mai 2017, la BCE s’est penchée sur les « capacités inutilisées du marché du travail » (labour market slack) 6. Constatant que la baisse du taux de chômage en zone euro ne s’est pas traduite comme par le passé par des hausses de salaires, la BCE met en évidence le fait que le taux de chômage est un indicateur aujourd’hui trop étroit pour évaluer correctement la situation de l’emploi. Il oublie, en effet, deux catégories de population concernées par le phénomène.

– Le halo du chômage désigne les personnes recherchant un emploi mais qui ne satisfont pas aux deux autres critères de la définition du BIT : elles ne sont pas disponibles dans les 15 jours (parce qu’en stage, en formation, malades etc.) ou elles n’ont pas accompli de démarche témoignant d’une recherche active d’emploi (ce sont les chômeurs « découragés »).

– Le sous-emploi désigne les personnes en temps partiel qui souhaitent travailler davantage (temps partiel subi).

Le graphique ci-après montre ainsi qu’alors que le taux de chômage de la zone euro s’élevait à environ 9,5% de la « population active élargie » 7 fin 2016, un indicateur de chômage élargi (aux catégories de population mentionnées ci-dessus) serait de 18%.

Source ECB Economic Bulletin, Issue 3 / 2017 – Box Assessing labour market slack

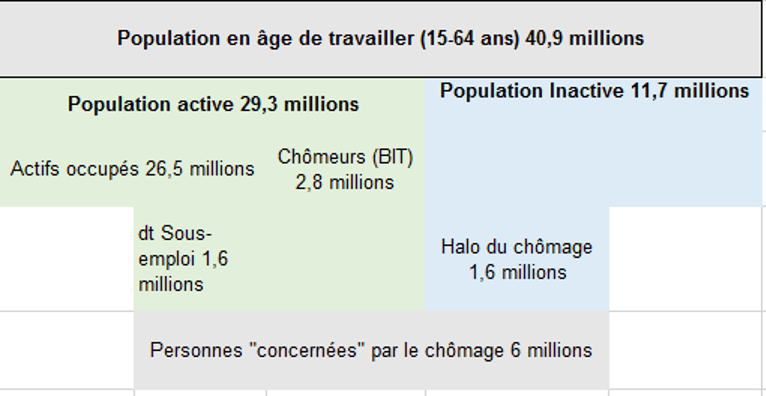

Décomposition de la population française en âge de travailler en 2017

Comme on le voit sur le tableau ci-après 8, en France en 2017, le nombre de chômeurs au sens du BIT s’élevait à 2,8 millions de personnes alors que près de 6 millions étaient concernées par le chômage 9.

Source Une photographie du marché du travail en 2017 – INSEE (chiffres arrondis – Hors Mayotte)

Se focaliser sur le seul taux de chômage peut conduire à des interprétations erronées de la situation de l’emploi.

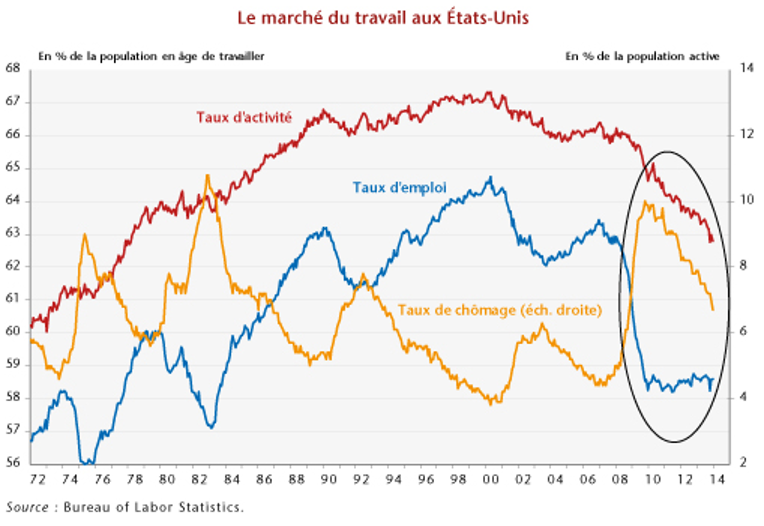

Par exemple, dans la première moitié des années 2010, la baisse rapide du taux de chômage américain a été régulièrement cité comme preuve de la reprise de la croissance aux Etats-Unis. Cependant, en se penchant plus précisément sur les chiffres, on constate que cette baisse est davantage liée au fait que de nombreuses personnes ont quitté la population active (augmentation du nombre de chômeurs découragés) plutôt qu’à la création d’emploi.

Source Christine Rifflart, « Ce que cache la baisse du taux de chômage américain », Blog de l’OFCE, 17 janvier 2014

Autre exemple : la baisse du taux de chômage peut en fait cacher la précarisation du marché du travail avec la multiplication des emplois de courte durée ou les temps partiels subis, et des revenus très insuffisants pour vivre dignement (notion de travailleur pauvre) 10.

La crise de la COVID 19 a fourni un nouvel exemple particulièrement frappant. Malgré l’impact sur l’économie des mesures de confinement, le taux de chômage en France n’a cessé de diminuer pour atteindre environ 7% fin juin 2020. Par delà les effets d’annonce, il faut se pencher sur la note de l’INSEE pour comprendre comment de tels résultats sont possibles. C’est également très bien expliqué dans la vidéo d’Olivier Passet sur Xerfi Canal.

C’est pourquoi, certains auteurs proposent de mesurer un « taux d’emploi (ou de non emploi) en équivalent temps plein » : voir les travaux des économistes Guillaume Duval et Gabriel Galand.

Les gains de productivité ont été spectaculaires depuis le début de l’ère industrielle

L’étude des statistiques de longue période permet de constater à quel point les gains de productivité du travail 11 ont été spectaculaires depuis le début de l’ère industrielle.

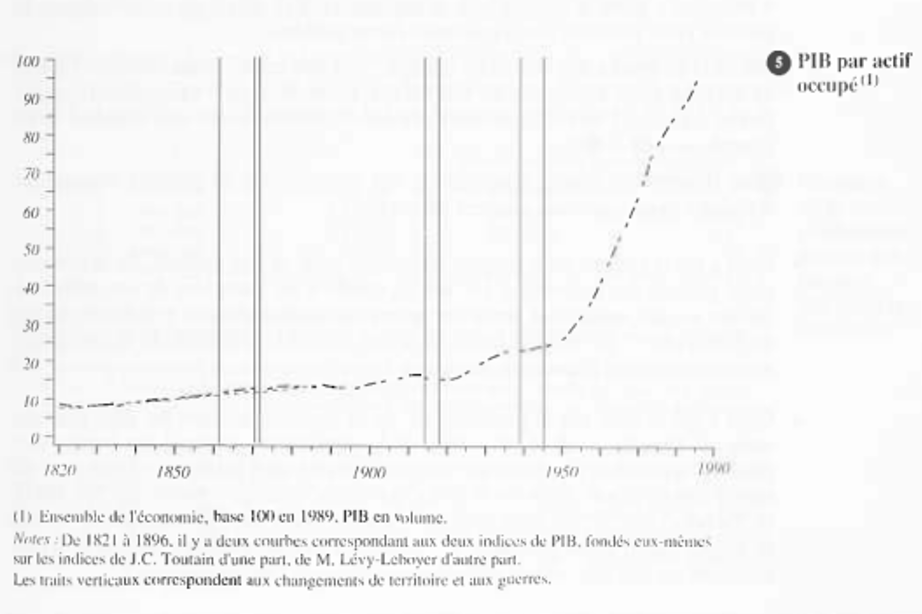

Dans l’étude Deux siècles de travail en France, l’Insee a estimé que le PIB par actif occupé en France a été multiplié par près de 13 sur la période 1820-2000.

Source Source : Deux siècles de travail en France – Olivier Marchand et Claude Thélot – Insee – 1991 (graphique 5)

Les résultats sont encore plus spectaculaire quand on intègre le temps de travail : entre le début du XIX° et la fin du XX siècle, le temps de travail annuel moyen des actifs occupés a en effet été divisé par près de deux 12 du fait des réductions du temps de travail décidée par le gouvernement (introduction et augmentation progressive des congés payés, baisse de la durée hebdomadaire du travail) et du développement du temps partiel à la fin du XXè siècle 13.

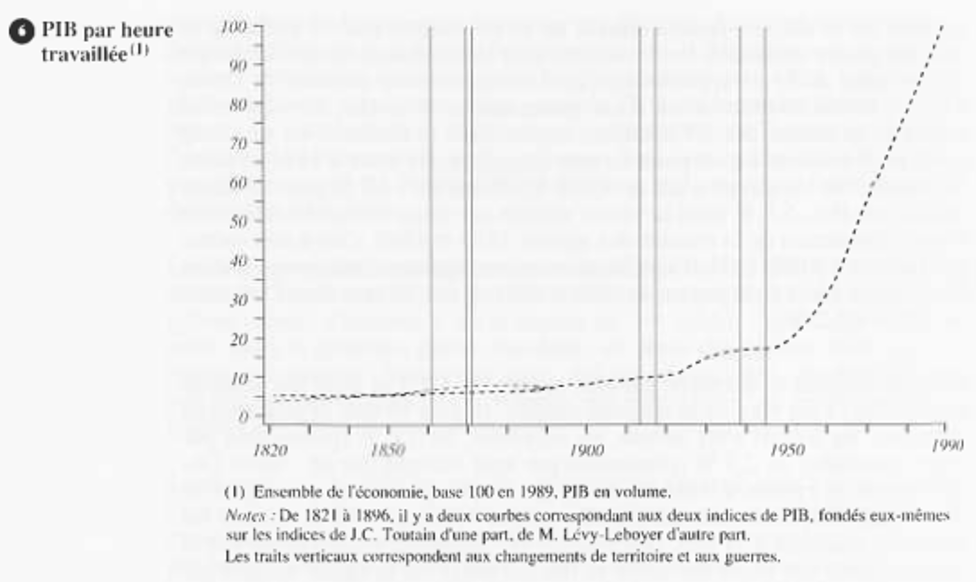

En conséquences, le PIB par heure travaillée, a été multiplié par près de 25 !

Source Deux siècles de travail en France op.cit. (graphique 6)

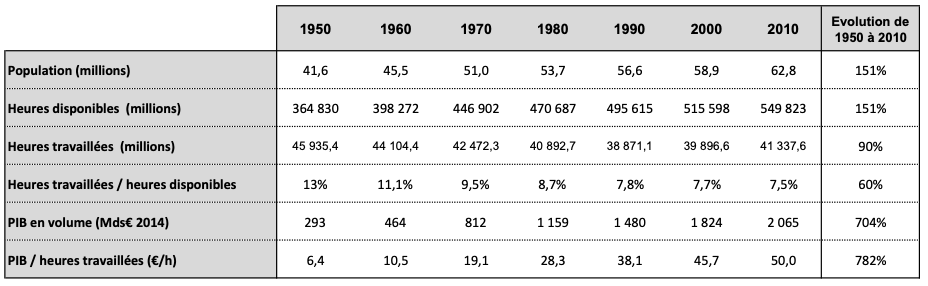

En résumé, sur cette période 1950-2010 la production par heure travaillée a été multipliée par presque 8. Ajoutons que les gains de productivité sur longue période déjà impressionnants, si l’on réfléchit au niveau macroéconomique, le sont encore plus lorsqu’on regarde certains secteurs particuliers.

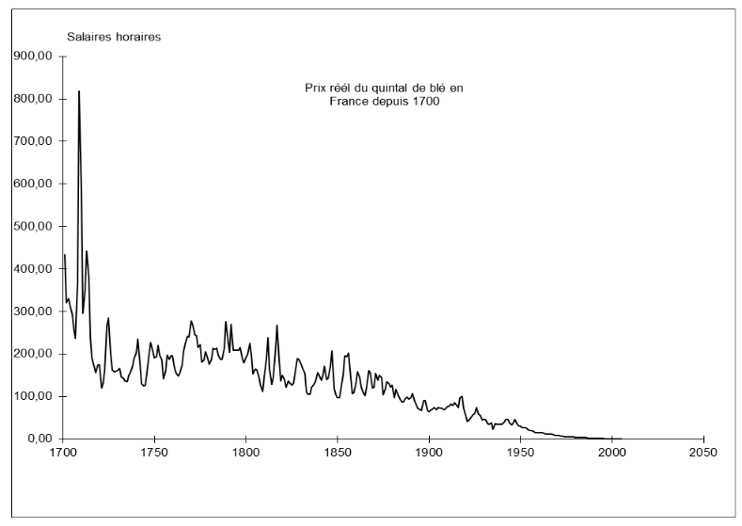

Ces gains de productivités ont permis une extraordinaire hausse des niveaux de vie dont les travaux de l’économiste français Jean Fourastié (1907-1990) puis de ses successeurs ont montré l’ampleur. Il s’est attaché à calculer l’évolution du « prix réel » d’un bien ou d’un service sur longue période en France. Pour cela, il compare le prix nominal du produit au coût du travail du travailleur le moins rémunéré (aujourd’hui, c’est le Smic en France) 14. Le « prix réel » d’un produit, à une date donnée et dans un pays donné, représente donc dans ces travaux une estimation du temps de travail nécessaire au travailleur le moins qualifié pour acquérir ce produit.

Le graphique suivant montre les résultats de ces calculs dans le domaine de l’agriculture avec l’exemple du blé en France.

Source La baisse du prix du blé, le fait capital de l’histoire économique depuis trois siècles – Jacqueline Fourastié

Jusqu’à la moitié du XIXème siècle, le prix réel du quintal de blé oscille entre 150 et 250 salaires horaires 15. Il est aujourd’hui de 0,9 : il faut moins d’une heure de salaire payé au smic en France pour acheter 100kg de blé. On comprend alors qu’on soit passé d’une situation de famine endémique à celle d’une quasi abondance alimentaire.

Quelques autres exemples

– En France, en 1925, un manœuvre devait travailler 200 heures pour acheter une bicyclette et près de 4 heures pour acheter une douzaine d’œufs ; dans les années 2000, il lui suffit de travailler une vingtaine d’heures pour acquérir la première et une vingtaine de minutes pour les œufs (sources : pour les œufs et la bicyclette).

– Posséder une automobile bas de gamme en 1948 (2CV) demandait 3000 salaires horaires ; aujourd’hui, 650 salaires horaires suffisent (source ici). Cela donne une idée approximative des gains de productivité permis par la mécanisation des usines automobiles.

– Au temps de Louis XIV, une glace de 4 m2 coûtait 4 à 5 fois plus qu’une tapisserie de même dimension. Faire une glace de 4 m2 prenait 35 000 à 40 000 heures de travail contre à 6 à 7 aujourd’hui. La réalisation de 4 m2 de tapisserie de haute lisse nécessite toujours entre 8 000 et 16 000 heures de travail. Or le prix a suivi le contenu en temps de travail : la tapisserie vaut 1000 à 3000 fois plus que la glace 16.

Les gains de productivité du travail sont surtout dus au remplacement du travail humain par celui des machines et de l’énergie qui les fait fonctionner

Pour qu’il y ait gain de productivité, il faut que le travail humain soit remplacé par « autre chose ». Selon la théorie économique, cet « autre chose » c’est le progrès technique 17 c’est-à-dire l’ensemble des innovations permettant d’améliorer l’efficacité de la production : innovations de produits (par exemple, les plastiques), de procédés (nouvelles méthodes de fabrication, telle la mécanisation, et d’utilisation de l’énergie) ou organisationnelles (par exemple la division du travail avec le taylorisme, le travail à la chaine avec Ford ; le juste-à-temps dans le toyotisme etc.).

Ces distinctions certes utiles masquent, cependant, le fait que sur longue période, le progrès technique s’est principalement manifesté par le remplacement de l’homme par la machine.

Prenons l’exemple de l’agriculture.

La population active agricole française (familiale et salariée) est passée de 6,2 millions de personnes en 1955 soit 31% de l’emploi total à moins de 900 000 aujourd’hui soit environ 3% de la population active. Le nombre d’exploitations agricoles en 2016 était de 436 000alors qu’on en comptait 2,3 millions en 1955. Dans le même temps, les rendements agricoles ont fortement augmenté. Pour le blé, ils sont passés de moins de 20 quintaux par hectare au début des années 50, à 70 en moyenne en 2018 (voire plus de 100 dans de nombreuses exploitations) 18. Cette évolution ne peut s’expliquer sans faire appel au développement parallèle des machines dans les champs et les élevages (tracteur, moissonneuse-batteuse, machine à traire, matériel d’irrigation etc.) mais aussi de celles qui permettent de fabriquer et transporter les semences, les pesticides, les engrais (ajoutons que ces deux derniers intrants sont de plus fabriqués à partir d’énergie fossile) et d’écouler la production.

Penchons-nous sur les innovations organisationnelles.

Certes, la division du travail introduite par le taylorisme a bien permis d’accroitre la productivité de chaque employé. Mais, l’accroissement de la productivité permis par cette innovation a été démultiplié par le recours aux machines que ce soit au sein de l’usine elle-même (tapis roulant des chaines de montage, mécanisation et robotisation progressive des tâches), pour l’approvisionnement en matières premières ou pour l’écoulement de la production (mécanisation des mines, développement du transport par route et par mer). De même, les innovations de produits nécessitent des machines pour la fabrication (et bien souvent utilisent directement le pétrole comme matière première : c’est le cas du plastique, des engrais, des pesticides, de nombreux médicaments etc.).

Cette évolution est liée au fait que le travail réalisé par les machines (et l’énergie qui les alimente) est sans commune mesure avec celui des humains. Un mineur avec sa pelle et sa pioche extrait 100 fois moins de minerais qu’un conducteur d’engin de chantier dans une mine industrialisée.

Combien d’esclaves énergétiques à notre service ?

Selon les cours d’Histoire, l’esclavage a été aboli en Occident sous la pression des mouvements humanistes. Cependant, pour l’historien Jean-François Mouhot, sans la possibilité de remplacer la main d’œuvre humaine gratuite par des machines pouvant produire beaucoup plus et progressivement « à pas trop cher », la fin de l’esclavage en France aurait été repoussée. L’ingénieur Jean-Marc Jancovici calcule sur son site qu’un litre d’essence brulé dans une voiture produit autant d’énergie mécanique que 10 hommes grimpant 2000 km de dénivelé avec 30kg sur le dos. Il en conclut qu’il faudrait environ 400 à 500 « esclaves énergétiques » si on devait remplacer la consommation moyenne d’énergie d’un Français par du travail humain.

Le chômage au sens large est, sur le temps long, principalement du aux machines et secondairement à la compétition avec les pays à bas salaires.

La question des causes du chômage est obscurcie par les questions de terminologie. Nous nous intéressons ici aux causes de la baisse du temps total travaillé dans un pays « développé », soit la « baisse du gâteau » que constitue l’offre d’emplois à temps de travail donné. Cette baisse du gâteau a de multiples conséquences sur le travail selon les catégories sociales concernées, la compétence des individus, le fonctionnement du « marché du travail », le temps de travail légal, les conditions institutionnelles et économiques de soutien des personnes au chômage etc. Mais c’est bien l’enjeu premier : si l’offre d’emplois baisse, sa répartition ne peut qu’être plus compliquée à organiser.

A lire l’actualité, on pourrait penser que la principale cause de cette baisse de l’offre d’emploi dans les pays occidentaux est liée aux délocalisations dans les pays à bas salaire. Nous nous attacherons donc ici à démontrer qu’au niveau global la principale cause de destruction d’emploi est liée à la productivité du travail, au remplacement de l’homme par la machine. Dans la littérature, on parle d’arbitrage capital/travail.

La comptabilité d’entreprise fait des salaires 19, donc de la part qui revient aux salariés dans la production, des charges à réduire. C’est un puissant stimulant pour les chefs d’entreprise à réduire les coûts du travail. Au niveau microéconomique 20, leur intérêt est clairement de réduire cette part pour augmenter leurs marges.

Pour cela, il existe deux méthodes :

– faire des gains de productivité du travail : réaliser la même production en mobilisant moins de travail humain ;

– réduire les salaires soit directement dans l’entreprise (ce qui est difficile dans les pays ayant mis en place un droit du travail protecteur 21) soit en sous-traitant ou externalisant une partie de la production (à des entreprises de même productivité mais payant moins cher) dans le même pays ou dans des pays à salaires plus bas.

On voit bien que ces deux méthodes n’ont pas le même impact sur l’emploi. Dans le premier cas, on a une réduction du volume de travail nécessaire, une baisse de l’emploi. Dans le second cas, on remplace du travail « cher » par du travail moins « cher » : cela n’impacte pas le volume global de travail mais la qualité de l’emploi.

Si l’on se place dans le cadre d’un pays, la compétition avec les pays à bas salaire peut alors devenir source de chômage, les entreprises préférant (et parfois elles ne peuvent pas faire autrement) réaliser la production là où elle leur coûte le moins. La mondialisation et l’abaissement des tarifs douaniers, accompagnés très souvent de dumping monétaire, mettent en compétition les salaires des pays développés avec les bas salaires des pays émergents. Les coûts bas du transport 22 ne changeant pas les données de l’équation de nombreuses entreprises ont délocalisé leurs activités ; d’autres (comme les filières électroniques) les ont directement installées dans ces pays. Cette compétition internationale conduit ainsi à des répartitions inégales en termes d’emplois, certains pays tirant mieux leur épingle du jeu sur tel ou tel domaine. Il n’en reste pas moins que la cause première du chômage reste que le volume d’emploi global est insuffisant en raison de la mécanisation.

Enfin, même dans les pays à bas salaire la mécanisation gagne du terrain 23 car le travail réalisé par la machine finit toujours pas coûter moins cher que celui des humains, pour les métiers ou la substitution est possible.

Le travail humain toujours plus cher que celui des machines et de l’énergie – un exemple chiffré

Comme noté précédemment, 1 litre d’essence brulé dans une voiture produit autant d’énergie mécanique que 10 jours de travail physique intense d’un homme adulte en bonne santé. C’est déjà énorme ! Si on introduit les prix dans l’équation, cela devient phénoménal. Un litre d’essence coûte environ 1,5€ à comparer au coût du travail de 10 personnes payées au SMIC pendant une journée (soit environ 1200€) : pour la même énergie dégagée l’essence coûte ainsi 800 fois moins que le travail humain.

Bien sûr, il est nécessaire d’incorporer également le coût de l’amortissement de la voiture qui a permis de transformer cette essence en énergie mécanique (en déplacement). Prenons l’exemple d’une voiture à 25 000 € qui roulerait au maximum 250 000 km sur toute sa vie et qui consommerait 8 litres au 100km (donc 12,5km pour 1 litre). Le coût du litre d’essence consommé par cette voiture est donc la somme de l’amortissement de la voiture soit 1,25€ (25 000€ / 250 000 km * 12,5km) et des 1,5€ d’essence soit 2,75€.

Cela représente toujours 435 fois moins que ce qu’aurait couté le travail humain correspondant à l’énergie mécanique produite par ce litre d’essence.

NB. Cette comparaison serait à nuancer avec d’autres énergies mais le pétrole ayant joué un rôle déterminant dans la transformation de nos économies, elle reste utile pour l’expliquer.

Ce thème du remplacement de l’homme par la machine n’est pas nouveau. Il ressurgit d’ailleurs aujourd’hui avec le développement de la robotisation et de l’intelligence artificielle 24 faisant craindre non plus le seul remplacement du travail physique, mais aussi celui des activités intellectuelles (qu’on pense aux traducteurs automatiques, aux algorithmes se substituant aux traders, aux robots d’analyse médicale etc.).

Les économistes ont régulièrement invalidé cette thèse au motif que la productivité du travail serait source de croissance économique et permettrait donc de créer de l’emploi soit dans de nouvelles activités (par exemple ceux nécessaires pour concevoir et construire les machines en question) soit via le pouvoir d’achat supplémentaire (généré par la redistribution des gains de productivité), source d’une demande nouvelle. Les emplois supprimés seraient donc au total plus que compensés par des emplois dans la même branche d’activité grâce à l’extension du marché et par des emplois dans des branches d’activité nouvelles 25. Cependant, si ces mécanismes ont pu fonctionner lors des 30 Glorieuses ils n’ont absolument rien d’automatiques (voir Idée reçue 2 pour la redistribution des gains de productivité).

La recherche de gains de productivité peut avoir des conséquences négatives au plan social et écologique

Au-delà de son effet sur le volume d’emplois, la priorité donnée aux gains de productivité du travail peut avoir d’autres effets négatifs sur la société, et ceci particulièrement dans un contexte de nécessaire adaptation de l’économie aux réalités physiques et écologiques de notre planète.

La recherche de gains de productivité peut se révéler particulièrement destructrice dans les services. Le concept de gains de productivité n’a de sens que si l’on peut dissocier la quantité produite, du volume de travail nécessaire à la production. Or, dans de nombreux services dits « relationnels », il n’y a pas d’autre produit quantifiable que le temps passé à s’occuper des bénéficiaires qui demandent des soins, des conseils, de la formation, des spectacles vivants, de l’écoute… Il est donc quasiment impossible de mesurer la productivité physique (c’est-à-dire le temps de travail rapporté à la quantité produite). Il est, par contre, possible de mesurer la productivité en valeur (c’est-à-dire la quantité de travail rapportée à la valeur ajoutée dégagée par l’activité). Comme on ne sait pas (encore) remplacer un médecin, un enseignant, un avocat par une machine, la productivité du travail dans les services est limitée à la capacité à s’organiser « mieux ». C’est pourquoi les gains de productivité ont été beaucoup plus faibles dans les services que dans les secteurs industriels ou agricoles. La recherche de la productivité du travail y conduit à casser systématiquement les conditions de travail et la qualité des services rendus 26. Etre productif, c’est moins de personnels soignants pour réaliser un plus grand nombre d’actes, moins d’encadrants pour les enfants dans les crèches et les écoles, des soins aux personnes âgées réduits au strict minimum, moins de temps dédié par les assistantes sociales à leurs interlocuteurs… On applique une logique de performance industrielle et de réduction des coûts qui menace la qualité individuelle et l’utilité sociale des services rendus car ceux-ci reposent largement sur les relations humaines.

Par ailleurs, la recherche des gains de productivité du travail constitue un frein majeur à la nécessaire bifurcation de l’économie vers plus de durabilité. En effet, la majorité des processus de production économes en ressources naturelles (énergie, eau, sols, biomasse etc.) et peu polluants nécessitent davantage de travail que les mêmes productions polluantes et surexploitant les ressources. De nombreux emplois dans l’agriculture durable par exemple, sont sans doute moins productifs (en main d’œuvre) même s’ils sont mieux rémunérés et plus efficaces dès lors qu’on compte l’ensemble des facteurs de production utilisés (y compris ceux aujourd’hui oubliés c’est-à-dire les ressources naturelles ainsi que les capacités de la planète à absorber nos déchets et pollutions).

Le partage du travail peut créer de l’emploi ; ça été le cas à la mise en place des 35 heures en France

Sur longue durée, le temps de travail effectif (en pourcentage de la durée de vie humaine) n’a cessé de décroître, comme le montrent les statistiques pour la France. Nous avons donc de fait partagé le travail. L’expérience des 35 h, sous Lionel Jospin, a également contribué à créer de l’emploi (une étude de l’Insee a chiffré cette création d’emplois à 350 000 27 et un rapport censuré de la DARES 28 les a confirmés). L’ampleur du débat créé à l’époque tient, notamment, au fait que le passage s’est fait parfois de manière trop rapide (on se souvient en particulier des hôpitaux où il y avait pénurie de personnel). Et que, pour un chef d’entreprise et pour les représentants du patronat, ce passage était compliqué à mettre en œuvre.

La condition des « travailleurs » (en termes de taux d’emploi et de niveau de revenu) dépend prioritairement de la situation macroéconomique d’ensemble

C’est l’économiste William Phillips (1914-1975) qui a le premier tenté de formaliser une relation qui semble assez évidente : à un moment donné (et toutes choses égales par ailleurs, en particulier le droit et les horaires légaux du travail) c’est le rapport de forces sur le marché du travail qui conduit à la fixation des salaires et du nombre d’emplois. Si l’offre d’emplois est plus élevée que la demande (situation donc d’insuffisance de main d’œuvre, de « seller’s market » ; à l’opposé d’une situation de buyers-market ou ce sont les acheteurs de travail – les employeurs- qui imposent leurs conditions), il est probable que les salaires vont augmenter et qu’on va s’approcher du plein emploi. A l’inverse, si les entreprises (publiques ou privées) et les administrations offrent peu d’emplois face à une main d’œuvre en recherche d’emplois, il est probable que les salaires baissent et que le chômage stagne ou augmente.

Cette tension s’observe clairement sur des sous-compartiments du « marché du travail » ; aujourd’hui par exemple la demande en informaticiens est élevée et leurs salaires aussi.

Sur un plan global, la preuve statistique de ces liens de causalité est plus difficile à mettre en évidence et a fait couler beaucoup d’encre. Compte-tenu de la faible qualité du taux de chômage pour représenter la situation des travailleurs en situation précaire, il nous semble que la difficulté statistique reste entière. La BCE l’a reconnu en faisant le constat que le taux de chômage camouflait une situation de l’emploi beaucoup plus dégradée 29. Le marché du travail (en Europe) est donc plus « acheteur » que le taux de chômage ne le laisse penser.

L’idée initiale de William Phillips (montrer la corrélation inverse entre taux de chômage et coût du travail) s’est transformée en discussion sur l’arbitrage inflation/chômage : une situation de plein-emploi se traduirait par de l’inflation (la hausse des salaires se transmettant en hausse généralisée des prix). Inversement, la maîtrise de l’inflation ne pourrait se faire qu’au prix d’un chômage minimum.

Milton Friedman, le théoricien de l’école de Chicago, introduisit en 1968 le concept de « chômage naturel » en 1968 ; des économistes néokeynésiens, celui de NAIRU (taux de chômage n’accélérant pas l’inflation 30) en 1975. Ces notions (chômage naturel et NAIRU) sont tragiques au sens premier du terme : elles donnent à penser que les pouvoirs publics ne peuvent rien au chômage si ce n’est le résorber, un peu, au prix d’une reprise de l’inflation, manifestement peu désirée par les classes moyennes supérieures et les retraités…

Il est pourtant assez clair que :

- une situation de forte croissance comme celle des Trente Glorieuses et que la connaissent les pays émergents, crée du travail et fait monter le prix du travail ;

- une impulsion publique peut relancer l’activité et donc contribuer à créer des emplois au moins dans les secteurs concernés.

Mais si l’on raisonne dans un monde sans croissance ou en croissance très faible, il est tout aussi clair que les gains de productivité, s’ils ne sont pas partagés, créent une pression sur les salaires à la baisse et le chômage à la hausse.

Le chômage est vu comme une charge pour la collectivité alors qu’il est une richesse potentielle.

Le chômage est vu et géré comme une charge pour la collectivité. Les chômeurs pèsent sur les prix de revient des entreprises (qui participent au financement des assurances chômage quand elles existent 31) et sur les budgets publics. Le « coût global du chômage» est évalué en France à 100 milliards d’euros par an par l’économiste Jean Gadrey en ordre de grandeur 32. Dans la compétition internationale, ce mécanisme est défavorable aux entreprises des pays les plus « généreux ». La tentation est alors grande de le réduire, puis de justifier ces restrictions par des arguments moraux ou microéconomiques : payer un chômeur à ne rien faire c’est l’encourager à la paresse, c’est injuste pour ceux qui gagnent leur pain à la sueur de leur front etc.

Si on ne regarde plus les choses sous un angle comptable, il est patent que les chômeurs constituent une énergie disponible, une créativité latente, qui serait bien utile pour développer de nombreuses activités attendues de la population, notamment en vue de la transition écologique qui pourrait conduire à moins recourir aux machines dans certains cas, pour limiter le recours aux énergies fossiles. Ni l’argent, ni les projets utiles ne manquent. De nombreuses solutions, expérimentations existent : emplois aidés, emplois publics, augmentation de la commande publique sur les secteurs de transition, expérimentation territoire zéro chômeurs, soutiens aux entreprises de transition etc.

Vu ainsi, le chômage est une épargne réelle, puisque sont dégagées de la production immédiate, des forces potentiellement disponibles pour…faire ou produire autre chose. Le chômage est donc l’indice d’une très grande richesse 33 de nos sociétés. Actuellement, nous avons épargné en France un temps disponible qu’on peut évaluer en ordre de grandeur à 200 jours x 3 millions = 600 millions de journées-homme (en ne considérant que les chômeurs au sens strict). Une épargne considérable qui devrait être considérée…mais dont nous ne faisons rien.

Le fait de ne pas réussir collectivement à mobiliser cette épargne «oisive » est à la fois un énorme gâchis et un risque politique majeur : les trop nombreuses personnes en situation de « trappe à inactivité » – éventuellement « de père en fils» ne sont pas enclines à faire confiance aux gouvernements et à leurs promesses.

Idées reçues

Le chômage ne serait lié qu’aux rigidités du marché du travail

Selon la « théorie dominante » aujourd’hui, le marché du travail serait « naturellement à l’équilibre ». Dit autrement, tout travailleur à la recherche d’un emploi devrait en trouver un, sous réserve qu’il puisse être payé à son « juste prix » (soit selon cette théorie à la hauteur de sa contribution à la performance de l’entreprise dite « productivité marginale du travail »). Or de nombreux obstacles empêcheraient le marché du travail d’atteindre cet équilibre « naturel ».

En 1994, l’étude de l’OCDE sur l’emploi, sur laquelle se fonde sa stratégie pour l’emploi, traduit clairement cette pensée : « on a poursuivi, pour atteindre des objectifs sociaux, des politiques qui ont eu pour conséquence involontaire d’accentuer la rigidité des marchés, y compris essentiellement ceux du travail ». L’étude recense l’ensemble des rigidités qui sont depuis systématiquement reprises comme arguments justifiant les politiques de flexibilisation du marché du travail.

- L’introduction d’un salaire minimum 34, en limitant la baisse des rémunérations, empêcherait un ajustement entre offre et demande de travail et serait cause de chômage.

- La difficulté à licencier et le montant trop élevé des indemnités de licenciement dissuaderaient les chefs d’entreprise d’embaucher.

- La réduction réglementaire du temps de travail empêcherait d’accroitre la « flexibilité du temps de travail » (le développement du temps partiel).

- La responsabilité des chômeurs eux-mêmes qui auraient des compétences inadaptées ou profiteraient d’indemnités chômage ou de minima sociaux trop généreux pour ne rien faire (voir les idées reçues 3 et 4).

Depuis lors, les politiques de flexibilisation du marché du travail sont devenues une priorité pour faire baisser le chômage. L’OCDE publie, ainsi, régulièrement des indicateurs sur la protection de l’emploi et des études insistant sur l’importance de la flexibilité du marché du travail 35 sans qu’une évaluation systématique des impacts de ces politiques n’ait été menée. C’est aussi la position qu’a exprimée très simplement Jean-Claude Trichet, Président de la BCE, en 2007 : « la rigidité se paye en chômage supplémentaire ».

Selon cette vision, les politiques publiques doivent prioritairement s’attaquer à ces diverses rigidités. C’est ce qui est fait en France depuis plusieurs quinquennats, sans que les résultats soient convaincants.

C’est ce qui a été fait en Allemagne via les lois Hartz. On sait maintenant que leur effet a été principalement de conduire à l’extension des « travailleurs pauvres ». Le miracle allemand du début des années 2000 n’est pas du tout lié à ses lois. Il s’explique très différemment.

Le « miracle allemand » des années 2000

En 2000, à l’entrée dans l’euro à un taux du Deutschemark surévalué, l’industrie allemande s’aperçoit qu’elle n’est pas compétitive et prend des mesures pour y pallier. Elle commence à délocaliser dans les pays de l’Est ou en Orient, et simultanément réussi à convaincre les syndicats qu’il faut modérer les hausses de salaires. C’est le résultat de menaces de délocalisation ou de rationalisation qui sont perçues comme très crédibles 36.

En 2003-2004, comme l’économie ne décolle pas et que l’Allemagne reste engluée dans un chômage important et un déficit fédéral persistant, le gouvernement Schroeder décide d’aider son industrie par une réforme du marché du travail. Ce seront les réformes Hartz 1 à 4. Mais ces réformes n’aident que marginalement l’industrie, qui manque en fait de demande. Par contre, elles ont contribué à la baisse du chômage, surtout par création de travailleurs pauvres et/ou précaires en grand nombre, surtout dans les services.

Or, à cette même époque, la croissance des pays émergents, Chine en tête, augmente fortement, ceci entraînant aussi une demande explosive de biens d’investissements industriels et de voitures, les spécialités de l’Allemagne.

Autrement dit, si les réformes Hartz n’avaient pas été faites, le miracle allemand aurait tout de même eu lieu, la baisse du chômage aurait été moins forte mais socialement de meilleure qualité.

Depuis la crise de 2008, d’autres facteurs ont permis à l’Allemagne de continuer à dominer économiquement l’Europe :

– une baisse massive des taux d’intérêt lié à « Safe harbor » (le fait que la dette de l’Etat allemand offrait aux investisseurs une garantie en capital telle qu’elle pouvait se financer à taux négatif) qui a été une aubaine pour l’Etat mais aussi pour les firmes allemandes ;

– la baisse de l’euro par rapport au dollar (il était à 1,6 en 2008) qui a permis de compenser hors zone euro les exports perdus dans la zone du fait des politiques d’austérité mises en place dans de nombreux pays ;

-l’absence persistante (malgré les lois Hartz) de « flexibilité » du marché du travail qui a fait qu’ils n’ont licencié personne en 2008 malgré une récession double de celle de la France d’où une bonne tenue de la demande intérieure et un redémarrage rapide des exports.

Rappelons, enfin, que l’argument de la flexibilité du marché du travail n’est pas nouveau. Si l’on prend un peu de recul historique, on se rend compte que de nombreuses luttes sociales ont eu pour but d’encadrer les conditions de travail et précisément de garantir un niveau de sécurité contractuelle aux salariés, qui va à l’inverse de la flexibilité parfois recherchée par les dirigeants.

La hausse de la productivité serait la source principale de la croissance du PIB donc de l’emploi

S’il est un « dogme » apparemment intangible c’est bien celui qui fait de la productivité (ou du progrès technique) la source de la croissance, et de la croissance la solution au problème du chômage.

La réalité est assez différente. Certes, dans un monde sans progrès technique la production est par définition plafonnée par la force de travail disponible (et son prolongement mécanique considéré comme intangible). Elle est au mieux fonction de la croissance démographique. Comme on l’a vu plus haut, les gains de productivité (issus du progrès technique) se traduisent directement en baisse de quantité de travail à production donnée. C’est leur définition même.

Ils libèrent ainsi des forces de travail qui peuvent être employées à produire davantage ou autre chose et devenir ainsi source de croissance économique. C’est ce qu’on a constaté pendant la majeure partie de l’ère industrielle mais cela n’a rien d’automatique.

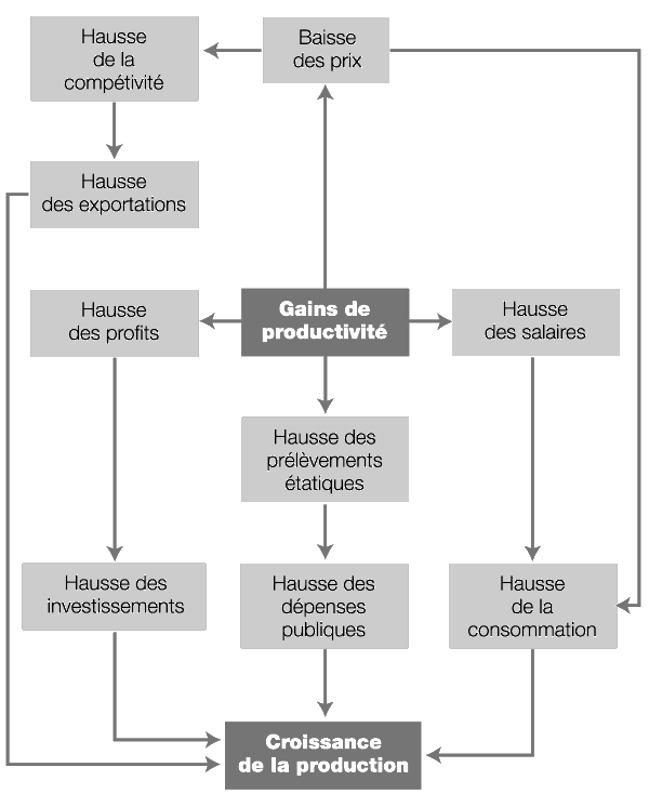

Pour qu’il y ait croissance de la production, il est nécessaire qu’au niveau macroéconomique :

– les entreprises décident d’augmenter la production via des investissements de capacité supérieurs à ceux existants 37 ou en créant de nouvelles activités ;

– la production supplémentaire puisse se vendre. Il faut donc que le pouvoir d’achat potentiellement libéré grâce aux gains de productivité, soit effectivement distribué aux futurs acheteurs (via les hausses de salaire ou les baisses de prix) de façon suffisante.

Ce dernier point n’a rien de spontané : de nombreux biais peuvent empêcher la redistribution des gains de productivité d’être suffisante pour permettre d’écouler la production. Le schéma ci-après illustre trois voies par lesquelles la redistribution des gains de productivité permet une hausse de la production.

Source D’après J.M. Albertini, E. Coiffier, M. Guiot, Pourquoi le chômage ? Scodel 1987 – schéma en ligne ici

Cependant, ces voies ne sont pas automatiques. Les gains de productivité peuvent être détournés de l’activité économique. Les chefs d’entreprises et les actionnaires encaissent une partie des revenus distribués par la vente de la production, mais, faisant souvent partie des plus hauts revenus, ils ont une propension à épargner importante (or l’épargne ne se transforme pas nécessairement en investissement dans les entreprises, bien au contraire). L’Etat peut augmenter les prélèvements obligatoires pour rembourser les intérêts de la dette etc.

Pour écouler l’ensemble de la production, il faut alors qu’une partie des acheteurs recoure au crédit. Le crédit est donc au moins autant une source de croissance que les gains de productivité.

Concernant la question de l’emploi, redisons que le premier effet du progrès technique est de priver de travail celui qui est remplacé par une machine. Pour que cette privation d’emploi soit plus que compensée au niveau collectif, il faut donc bien de la croissance 38. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la croissance de la production est encore très majoritairement considérée comme vitale malgré les nombreux travaux dénonçant ses effets négatifs. Dans un monde de croissance faible voire de stagnation comme c’est le cas actuellement, force est de constater que si la productivité continue à croître (par l’effet de la robotisation ou de l’intelligence artificielle), le chômage et la précarité (temps partiel subi et autres activités précaires) ne pourront qu’augmenter sauf à organiser la baisse du temps de travail.

La productivité ne serait pas l’ennemie de l’emploi

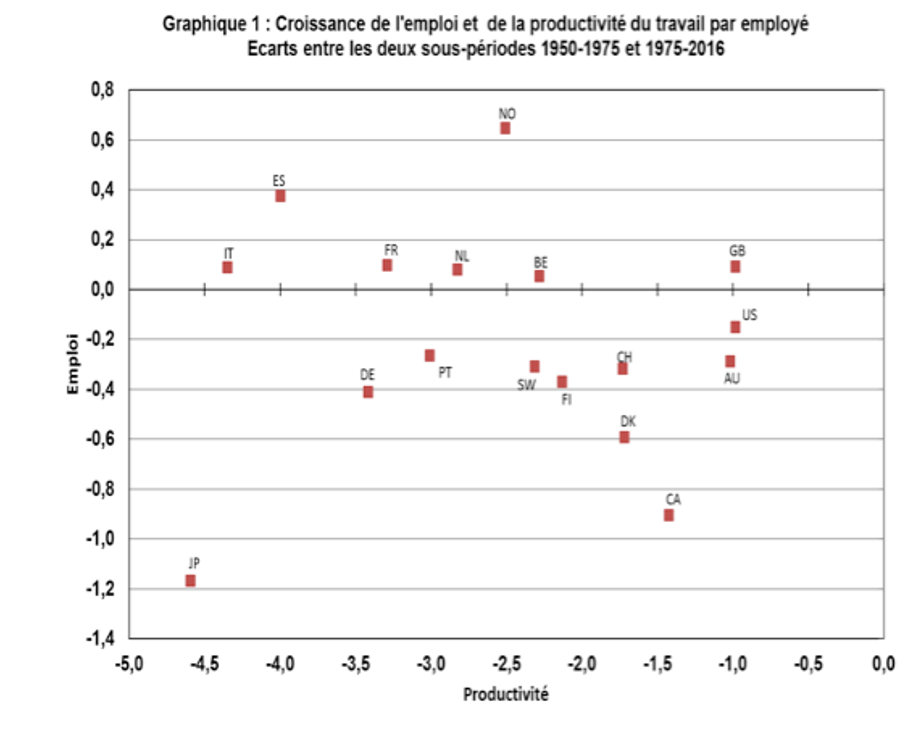

Nous partirons ici d’un argumentaire bien présenté par l’économiste Gilbert Cette 39 et reproduisons notamment un graphique le synthétisant. En un mot en comparant l’évolution de la productivité et de l’emploi sur deux périodes (1950-1975) et (1975-2016) sur une série de pays, il apparaît que le ralentissement de la productivité n’est pas à moyen terme favorable à l’emploi ce qui signifie à l’opposé que la productivité n’est pas l’ennemi de l’emploi.

Source Bergeaud, Cette et Lecat, Le Bel Avenir de la croissance, Odile Jacob, 2018, http://longtermproductivity.com/

On comprend facilement pourquoi ce raisonnement aboutit à une conclusion différente de la nôtre. Si le contenu en temps de travail des emplois considérés change il va de soit que l’évolution de la productivité ne s’y lit pas. Autrement dit, le chômage et l’emploi étant des constructions statistiques évolutives conventionnelles, alors que la productivité est une mesure « physique », il est logique que les corrélations entre ces deux types de données ne puissent fournir d’informations facilement interprétables.

Le chômage serait le choix des chômeurs (les emplois non pourvus)

Cette idée est revenue sur le devant de la scène quand le président de la République française a expliqué à un jeune qu’il lui suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi. Elle ne résiste pas à l’analyse la plus élémentaire.

Dans une parution de décembre 2017, Pôle emploi indique que sur 3,2 millions d’offres déposées, 2,9 millions ont été pourvues dont la moitié en moins de 38 jours. Cela fait donc 300 000 emplois non pourvus, mais 150 000 seulement correspondent à de véritables emplois vacants (97 000 offres ont été annulées suite à la disparition du besoin ou au manque du budget et 53 000 concernaient des recrutement toujours en cours) 40.

Quoiqu’il en soit, on voit bien que si ces emplois étaient pourvus, cela ne changerait que faiblement le poids du chômage (dont nous avons vu à la vérité 1 que le phénomène concernait en 2017 près de 2,5 millions de personnes au sens restreint et 6 millions au sens large) qui est donc dû à d’autres causes. Par ailleurs, le fait que des emplois soient non pourvus peut aussi être le résultat d’anomalies dans l’offre (emploi sous rémunéré, ou très pénible, offre « instable…). Pour résumer, non les chômeurs ne sont pas la cause du chômage…

Il suffirait de plus d’apprentissage, de filières techniques et de formation continue pour résorber le chômage

Cette idée reçue (souvent évoquée pour les jeunes dont le taux de chômage est particulièrement préoccupant) ne résiste pas plus à l’analyse que la précédente et pour des raisons voisines. Si le chômage était dû à un manque ou à un défaut de formation, on devrait observer de nombreuses offres d’emplois non satisfaites, ce qui n’est pas le cas comme on vient de le voir. L’amélioration de la formation (initiale ou permanente) tant en termes de contenu que d’adéquation aux besoins des entreprises est certes souhaitable mais elle ne pourra avoir qu’un effet marginal sur le taux de chômage. Elle aura surtout un effet pour les « mieux formés » d’amélioration de leur capacité à trouver un emploi dans une compétition qui restera toujours très intense, si rien d’autre ne change.

Il faudrait en priorité faciliter le développement des emplois « compétitifs »

Dans la vision néo-libérale de l’économie, le plein emploi résulte automatiquement d’un marché fonctionnant sans entrave ni contrainte. Dans cette vision, la compétition internationale _libre et non faussée_ est une bonne chose, car elle contraint les gouvernements à libérer ce fonctionnement pour que les entreprises puissent conserver voire accroître leur compétitivité. Dès lors, la priorité de la politique publique doit être la réduction des entraves et rigidités au fonctionnement idéal du marché du travail. Le plein-emploi en résultant nécessairement, les emplois éventuellement détruits de fonctionnaires ou led emplois aidés se recréeraient immédiatement dans la sphère marchande, et des emplois en plus seraient créés jusqu’au plein emploi.

Avant de revenir sur l’argument théorique il est utile de mentionner cette donnée statistique, fournie par Michel Berry 41:

« le revenu basique des Pyrénées-Atlantiques est composé de 20 % d’activités productives, 20 % de salaires publics, 40 % de revenus des résidents et 20 % d’aide sociale. Les quatre cinquièmes ne dépendent pas de l’économie productive, les ordres de grandeur étant les mêmes dans les territoires non métropolitains 42 ».

On voit bien que considérer comme sans intérêt 80% des emplois du territoire pourrait mener, en pratique, à quelques erreurs de discernement dans les politiques publiques…

Pour revenir à l’argument théorique, il suffit de constater que les modèles d’équilibre général qui conduisent à la conclusion que le plein emploi serait atteint sous réserve d’un fonctionnement sans entrave du marché du travail, représentent un monde abstrait, sans lien avec la réalité (à commencer par la représentation du comportement de l’agent économique) pour en déduire que leurs conclusions ne peuvent précisément concerner la réalité économique et sociale. Dès lors on peut en déduire la fausseté de l’idée reçue en exergue dans ce paragraphe.

Les fonctionnaires et les emplois aidés feraient peser des charges sur les entreprises les empêchant de créer de « vrais » emplois

L’analyse des services publics montre que les emplois concernés sont bien sûr de vrais emplois : qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de la sécurité, de la protection de l’environnement… ou des fonctions administratives nationales ou territoriales. Et elle montre qu’il n’est pas fondé de considérer qu’ils soient plus coûteux que leur équivalent dans le secteur privé.

Pour autant, il est indiscutable que les prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises alourdissent leurs prix de revient, et toutes choses égales par ailleurs limitent leur capacité d’investissement et de création d’emplois.

On ne peut cependant rien conclure de cette constatation. Il n’est absolument pas évident qu’une entreprise voyant ses charges baisser (via la réduction des postes publics ou aidés, qui conduirait donc à des baisses de prélèvements obligatoires) serait conduite automatiquement à créer des emplois : ce n’est pas sa vocation a priori, dans le monde économique actuel ; elle verrait certes ses bénéfices s’accroître mais devrait faire un arbitrage entre distribution de dividendes, hausses de salaires, embauches ou investissement dans une perspective de bénéfices futurs plus importants.

Par ailleurs, il n’est pas non plus évident que dans les secteurs délaissés par le publics (santé ou éducation par exemple) le privé créerait plus d’emplois que ceux détruits par la privatisation des services publics. Le raisonnement justifiant l’intérêt de ce type de mesures, la performance économique supposée plus élevée du secteur privé, conduirait plutôt à la conclusion inverse.

Le chômage serait une fatalité

La persistance du chômage fait douter qu’on puisse l’éradiquer vraiment. Les exemples de réussite apparente (comme aux USA où le taux de chômage a fortement baissé dans la décennie 2010) ne sont pas probants car les emplois créés ne sont pas tous rémunérés suffisamment ou de qualité. Dès lors, le mieux qui puisse être fait serait de « limiter la casse » (donc de réaliser des transferts sociaux « en faveur » des chômeurs, pour limiter la pauvreté).

Ce fatalisme repose en fait sur une priorité donnée à la vie économique à laquelle sont subordonnées les autres enjeux. La priorité est de produire toujours plus de richesses matérielles et le meilleur système pour y parvenir serait la concurrence mondialisée et sans entrave. Priorité à la compétitivité des entreprises, quoi qu’il en coûte au plan humain, social et écologique, en quelque sorte.

Du coup on peut se demander s’il ne faut pas retourner l’argumentation. Il est clair en effet que le chômage, la peur de manquer (de nourriture ou de logement mais aussi de travai), la peur du déclassement sont favorables aux chefs d’entreprise dans la négociation salariale voire dans celle de l’ensemble des conditions de travail. A ceux qui travaillent, on peut demander de travailler plus, d’être plus compétitifs et moins chers. Sinon, ils iront rejoindre la cohorte des chômeurs.

C’est donc bien à un renversement de valeurs qu’il faut procéder, si l’on veut sortir de cette fatalité. Il s’agit de mettre la compétition économique au service d’un projet écologique et solidaire et non de conditionner le social et l’écologique à la compétition économique.

- Elle est et bien représentée en France par le livre de Pierre Cahuc, André Zylberberg, Les ennemis de l’emploi – le chômage, fatalité ou nécessité ? Flammarion, 2015. ↩︎

- Voir par exemple la synthèse faite par Alexandra Roulet, Améliorer les appariements sur le marché du travail, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Sécuriser l’emploi », 2018, 112 p. ↩︎

- Si la dernière famine en Occident s’est produite en 1851 en Irlande, elle n’est pas encore totalement éradiquée dans le monde et pourrait croître de nouveau du fait de la pression sur les ressources naturelles. Par ailleurs, la malnutrition touche encore près de 800 millions de personnes non en raison d’une production alimentaire insuffisante mais du fait de problèmes liés aux déséquilibres économiques ou aux contexte politique. ↩︎

- Nomenclature Pôle Emploi : ↩︎

- En savoir plus : INSEE note de conjoncture juin 2016 – chapitre « Comparaison sur la période récente entre l’évolution du chômage au sens du BIT et celle du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois inscrits à Pôle emploi », p.81-84) ↩︎

- ECB Economic Bulletin, Issue 3 / 2017 – Assessing labour market slack. On peut lire dans ce rapport, que l’OCDE et les USA utilisent davantage cet indicateur élargi : « The US Bureau of Labor Statistics refers to this measure as the “U6” indicator. Even broader measures are under investigation. See, for example, Hornstein, A., Kudlyak, M. and Lange, F., Measuring resource utilization in the labor market, Economic Quarterly, Vol.100(1), Federal Reserve Bank of Richmond, 2014.” ↩︎

- La population active élargie comprend la population active + les personnes disponibles pour un emploi mais n’ayant pas mené de recherche active dans le mois précédent + les personnes recherchant un emploi mais non disponibles dans les 15 jours. ↩︎

- Ce tableau est une version actualisée de celui réalisé par Luc Semana dans son excellent article Chômage : brève histoire d’un concept. (mai 2018 – Site des SES de l’ENS de Lyon). ↩︎

- A noter que les chiffres de Pôle Emploi présentent le même type de biais passant de 3,7 millions de personnes fin 2017 pour la catégorie A qui est la plus utilisée médiatiquement à 5,9 millions quand on ajoute les catégories B et C. ↩︎

- Citons par exemple le contrat zéro heure qui s’est développé dans l’Union européenne, comme au Royaume-Uni et en France (contrat de vacation à l’université ou contrat « à la tâche » des correcteurs à domicile, dans l’édition par exemple). Sa caractéristique principale est que l’employeur ne mentionne dans le contrat aucune indication d’horaires ou de durée minimum de travail. Le salarié est rémunéré uniquement pour les heures travaillées et doit pouvoir se rendre disponible à n’importe quel moment de la journée. En 2015, au Royaume-Uni, on recense environ 1,5 million de contrats avec quelques heures par mois et 1,3 million de plus sans aucune heure travaillée. Plus d’un employeur sur dix y a recours dans le pays. ↩︎

- La productivité du travail désigne le rapport entre la production réalisée (mesurée en grandeur physique _ nombre de voitures fabriquées par exemple_ ou en valeur _on utilise alors la valeur ajoutée) et le travail nécessaire pour y parvenir (mesuré soit en nombre d’heures soit en nombre d’emploi). ↩︎

- passant d’environ 3040 heures en 1830 par an à 1650 heures en 1989 (voir tableau 8 p190 de Deux siècles de travail en France op.cit. ↩︎

- voir par exemple l’article de synthèse L’évolution de la durée du travail en France depuis 1950, Anne Châteauneuf-Malclès (2017) ↩︎

- En savoir plus sur la méthode employée, dans le document Présentation des statistiques de prix. La théorie des prix selon Jean Fourastié (2013) ↩︎

- Avec parfois des pics bien plus élevés : en 1709, date de la dernière famine en France, le prix réel du quintal de blé s’envole à de 817 salaires horaires (en raison d’un hiver très rigoureux qui a provoqué le gel des récoltes). A ce prix, les travailleurs les moins rémunérés devaient travailler une longue journée pour rapporter 1 à 2kg de blé à leur famille. ↩︎

- Voir l’article de Jean Fourastié Pourquoi tant de tapisseries et une seule galerie des glaces à Versailles ? et Jacqueline Fourastié, Le progrès technique a t-il encore une influence sur la vie économique? Sociétal – N° 50 –2005 ↩︎

- Le progrès technique peut ne pas conduire à des gains de productivité, c’est le paradoxe de Solow parlant des gains de productivité liés à l’informatique, qui se voient partout, sauf dans les statistiques. ↩︎

- Sources : Pour les chiffres de 1955 – L’agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux droits à paiement unique – Maurice Desriers – INSEE références – 2017 et pour les statistiques actuelles Graphagri 2019 ↩︎

- Et des charges salariales et patronales qui leurs sont associés. ↩︎

- Au niveau macroéconomique (comme l’avait exprimé et traduit en acte Henri Ford), les salariés sont les clients des entreprises ; leur pouvoir d’achat doit être suffisant pour acheter les produits vendus (contrairement à ce que prétend la « loi de Say » selon laquelle le pouvoir d’achat créé par les entreprises serait égal à leur production). Cependant, ce raisonnement macroéconomique n’est généralement pas pris en considération par le chef d’entreprise qui est mû par la performance économique de son entreprise et non par la performance économique globale. ↩︎

- Notons que le développement du chômage de masse et la compétition internationale entre nations se traduisent par des attaques régulières contre cette protection et par une stagnation des salaires. Les traités bilatéraux dits de nouvelle génération visent précisément à limiter les contraintes du droit du travail, au motif de « protection des investissements ». ↩︎

- Notons sur ce point que le phénomène de délocalisation a également été rendu possible par la mécanisation et le recours croissant aux énergies fossiles : le transport de marchandises en bateau, en train ou en camion qui a augmenté de manière exponentielle dans les dernières décennies. ↩︎

- Voir l’étude Verisk Maplecroft’s Human Rights Outlook 2018 et des articles commentant cette étude La robotisation risque d’accroître l’esclavage en Asie du sud-est – Novethic juillet 2018. ↩︎

- Voir par exemple : The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne – WP Oxford University, 2013. The future of jobs – rapport du World Economic Forum – 2018. ↩︎

- C’est la thèse développée notamment par Alfred Sauvy dans La machine et le chômage, Paris, Dunod, 1980. ↩︎

- La logique en défaveur de la qualité est poussée à son maximum dans les services publics pour lesquels il n’est pas possible de calculer la productivité du travail en valeur (ceux-ci n’ayant pas de chiffre d’affaire et ne dégageant pas de valeur ajouté). On se contente alors de comparer le temps de travail au coût de production, donc principalement aux salaires ! Voir par exemple le Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Stiglitz, Sen, Fitoussi 2009. ↩︎

- Alain Gubian, Stéphane Jugnot, Frédéric Lerais et Vladimir Passeron, « Les effets de la RTT sur l’emploi : des estimations ex ante aux évaluations ex post », INSEE Économie et statistique, nos 376-377, 2004. ↩︎

- De nombreuses commentateurs ont souligné à quelle point la censure de ce rapport qui avait pour objectif d’évaluer les effets d’une loi de la République était difficile à comprendre autrement que par le fait que ses conclusions ne convenaient pas au gouvernement en place. Voir par exemple 35 heures : ce que dit le rapport secret de l’IGAS, Le Monde – 2016. Les Les inspecteurs de l’Igas réhabilitent les 35 heures, Mediapart, 2016. 35 heures : le rapport non publié qui fait polémique, Les Echos, 2016. . La version non publiée du rapport est téléchargeable ici. ↩︎

- Voir ECB Economic Bulletin, Issue 3 / 2017 – Box Assessing labour market slack. Cet exemple est développé dans la vérité 1 ↩︎

- en anglais : Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ou NAIRU ↩︎

- Nous y reviendrons (voir chapitre comptabilité) mais tout chef d’entreprise sait que, dans ses prix de revient doivent être comptés les salaires et TOUTES les charges sociales, quelle que soit la sémantique utilisée. Concrètement, en France une PME qui paie un salaire net de 100 euros doit décaisser environ 180 euros en ajoutant à ce salaire toutes les « charges sociales ». Cette moyenne varie en fonction du niveau de salaire. ↩︎

- Voir l’article Le coût public du chômage : plus de 100 milliards d’euros par an ? (2016). Il s’agit d’un coût global qui comprend des dépenses publiques directes et indirectes (allocations de chômage ; dépenses pour les dispositifs de réintégration ou d’accompagnement ; coûts administratifs des organisations responsables de ces prestations) ainsi qu’un des manques à gagner pour les administrations publiques, en termes de pertes de cotisations sociales et de pertes d’impôts directs et indirects. ↩︎

- Alors qu’elles avaient très peu de moyens, les sociétés du Moyen-Age ont su dégager de la production ordinaire, les ressources nécessaires pour construire les cathédrales. Ainsi, dans une société « de pénurie » on arrivait à faire des choses grandioses et apparemment « gratuites » (dans le sens où elles ne rapportaient rien monétairement). ↩︎

- Dans un récent article Alan Manning professeur à la London School of Economics montre que le consensus à propos du salaire minimum s’est inversé, passant de sa remise en cause à sa défense presque généralisée. The Elusive Employment Effect of the Minimum Wage – Alan Manning CEP Discussion Paper No 1428 – May 2016 ↩︎

- Voir par exemple Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2013 – Chapitre 2 Protéger l’emploi, renforcer la flexibilité : un nouveau regard sur la législation sur la protection de l’emploi ↩︎

- Christian Odendahl « The Hartz myth : a closer look at Germany’s labour market reforms », Center for European Reform – 2017 ↩︎

- Remplacer 10 travailleurs par une machine fait faire des gains de productivité mais n’augmente pas la production. Pour l’augmenter, il faut soit employer ces 10 travailleurs à autre chose soit investir dans une autre machine qui celle-là viendrait en plus des travailleurs. ↩︎

- A noter que la croissance n’est pas une condition suffisante : on peut assister à une croissance du PIB sans création d’emplois. Voir l’article Et si la croissance ne créait pas d’emplois ? Michel Husson, 2010 ↩︎

- La productivité n’est pas l’ennemi de l’emploi – Gilbert Cette –Telos 2018 ↩︎

- Statistiques et Eudes – Offres pourvues et abandons de recrutement – Pôle Emploi – Décembre 2017. Au-delà de cette enquête, il est possible de consulter les statistiques trimestrielles sur les emplois vacants sur le site du Ministère du travail (chiffres issus de l’Enquête Acemo, Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre). Ces statistiques concernent la France entière mais uniquement les entreprises de plus de 10 employés. ↩︎

- Michel Berry, Et si plus personne n’était perçu comme inutile ?, Nouvelle revue de psychosociologie 2019/2 (N°28), Page 225 à 235 ↩︎

- Source : Davezies, L. 2002. « Le développement local revisité », Paris, École de Paris du management ↩︎