Introduction

« Il sera bientôt trop tard ». Ce « cri d’alarme de 15 000 scientifiques pour sauver la planète » était en première page de l’édition du Monde fin 2017 1. Le constat de la crise écologique n’est pas nouveau. En 1972, le rapport « The Limits to Growth » commandé par le Club de Rome concluait déjà à l’impossibilité d’une croissance économique infinie dans un monde aux ressources naturelles limitées et aux pollutions croissantes. Depuis, les nombreux rapports alertant sur l’état de la planète se sont succédés, tout comme les sommets de la dernière chance.

En cause, le modèle de développement économique né à la fin du XVIIIe siècle en Europe. A l’entrée du système, nous consommons toujours plus de ressources naturelles et en sortie nous produisons toujours plus de déchets et de pollutions, le tout générant des déséquilibres planétaires tels le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’élévation du niveau de toxicité générale de notre planète.

En moins de 200 ans, l’humanité est devenue une force géologique capable de transformer profondément les conditions de vie sur Terre. C’est pourquoi certains scientifiques à la suite du prix Nobel Paul Crutzen proposent d’identifier une nouvelle ère géologique et de lui donner le nom d’Anthropocène 2.

Dans ce module vous trouverez des éléments pour comprendre :

- le constat de la crise écologique dans sa double dimension : les déséquilibres planétaires et la raréfaction des ressources ;

- l’absence d’une véritable prise en compte des enjeux écologiques par la majorité de la discpline économique ;

- les idées reçues : tant celles qui reviennent à nier l’existence des dégats environnementaux que celles qui parient sur une régulation autonome de notre modèle économique pour résoudre la crise écologique : la dématérialisation de l’économie, le développement économique permettant de réduire les pollutions, le progrès technologique salvateur.

L’essentiel

Climat, biodiversité, de nombreux déséquilibres globaux sont à l’œuvre

Tous ces déséquilibres ont déjà été étudiés et expliqués dans de nombreux rapports, livres, articles et vidéos. Nous n’en donnons donc ici qu’une vision synthétique ainsi que des pistes pour aller plus loin.

Quelques éléments communs au déséquilibres globaux

- Leurs conséquences sur les conditions de vie de l’humanité sont graves. Les déséquilibres naturels à l’œuvre accroissent et amplifient des événements naturels destructeurs et meurtriers (inondations, glissements de terrains, incendies etc.), détériorent l’accès à des ressources et services vitaux comme l’eau potable, la nourriture ou la qualité de l’air, et rendent inhabitables des régions aujourd’hui peuplées (désertifications, montée des eaux). La compétition d’accès aux ressources qui se raréfient et les migrations (internes ou externes aux pays) sont sources de déstabilisation sociale et de conflits.

- Les analyses globales doivent être complétées d’analyses locales. Si les causes du dérèglement climatiques sont globales, les conséquences sont inégalement réparties et sont plus marquées dans des zones pauvres aujourd’hui, qui ont en outre moins de capacités d’adaptation. Les enjeux d’érosion de la biodiversité, ou de pollution de l’air et des eaux varient selon leur localisation : un raisonnement sur ces impacts en moyenne au niveau mondial n’a parfois aucun sens.

- Ce sont des phénomènes dynamiques se déroulant sur des temporalités variées qui peuvent avoir une très forte inertie. Une forêt met 300 ans à devenir mature, un stock de poissons peut lui se reconstituer en 15 ans. En raison de l’inertie du système climatique, le réchauffement planétaire se poursuivrait pendant des décennies si l’on arrêtait aujourd’hui d’émettre des gaz à effet de serre. La montée des eaux, elle, a une inertie bien plus longue, et se poursuivra pendant des milliers d’années.

- Les multiples manifestations de la crise écologique sont liées et interdépendantes. Chaque crise nourrit et aggrave les autres. Par exemple, les forêts ont un rôle clé dans la filtration des eaux et leur stockage dans le sol. La déforestation dégrade donc la disponibilité et la qualité de l’eau. Les forêts atténuent le changement climatique (par leur capacité de stockage du carbone). Ce dernier aggrave la déforestation qui en retour augmente le réchauffement. La résilience aux conséquences de chaque crise dépend également des autres : la déforestation et l’érosion des sols aggravent fortement les conséquences des précipitations intenses pour en faire des inondations majeures ou coulées de boue meurtrières.

- Les effets ne sont pas progressifs et linéaires : il existe des points de bascule, des seuils qui une fois franchis provoquent un emballement. Un processus est dit « à effet de seuil » quand il existe un certain niveau de perturbation (qualifié de seuil, ou de point de bascule) en dessous duquel la conséquence est proportionnelle à la perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière totalement différente. Notre climat est rempli de tels processus : arrêt des courants océaniques, température maximale que supportent les coraux, ou encore l’élévation de température maximale que le Groenland peut supporter sans fondre 3. De la même manière, les équilibres de la biodiversité sont complexes et une pression relativement plus forte peut conduire à un effondrement brutal de la population d’une espèce.

Le dérèglement climatique et ses nombreuses répercussions

Depuis le début de la révolution industrielle, le climat planétaire se réchauffe.

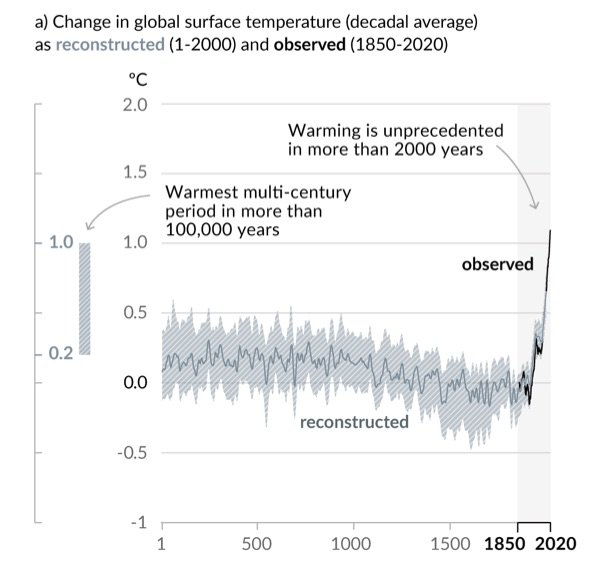

Ce point ne fait aujourd’hui plus débat tant les preuves physiques abondent. Le sixième rapport du groupe 1 du GIEC 4 paru en 2021 met ainsi en évidence une hausse de la température moyenne à la surface de la planète d’environ 1,1°C entre 1850 et 2020 ; une élévation du niveau moyen des océans de 20 cm depuis 1901 ; une baisse de 40% de la banquise arctique depuis 1979, un recul global des glaciers continentaux depuis les années 1990, une déstabilisation des calottes glaciaires aux pôles ; une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur en Europe, en Asie, ou encore en Australie ; un dérèglement du système des précipitations etc.

Evolution de la température globale de surface

Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM1)

La température moyenne de la surface de la planète a été au cours de la décennie 2010 supérieure de 1,1°C à celle de la période 1850-1900.

Notons qu’il s’agit là de changements moyens globaux pour la planète dans son ensemble. En réalité, les changements de température, l’élévation du niveau des océans, les modifications du régime de précipitations sont bien évidemment différents d’une région à l’autre du globe.

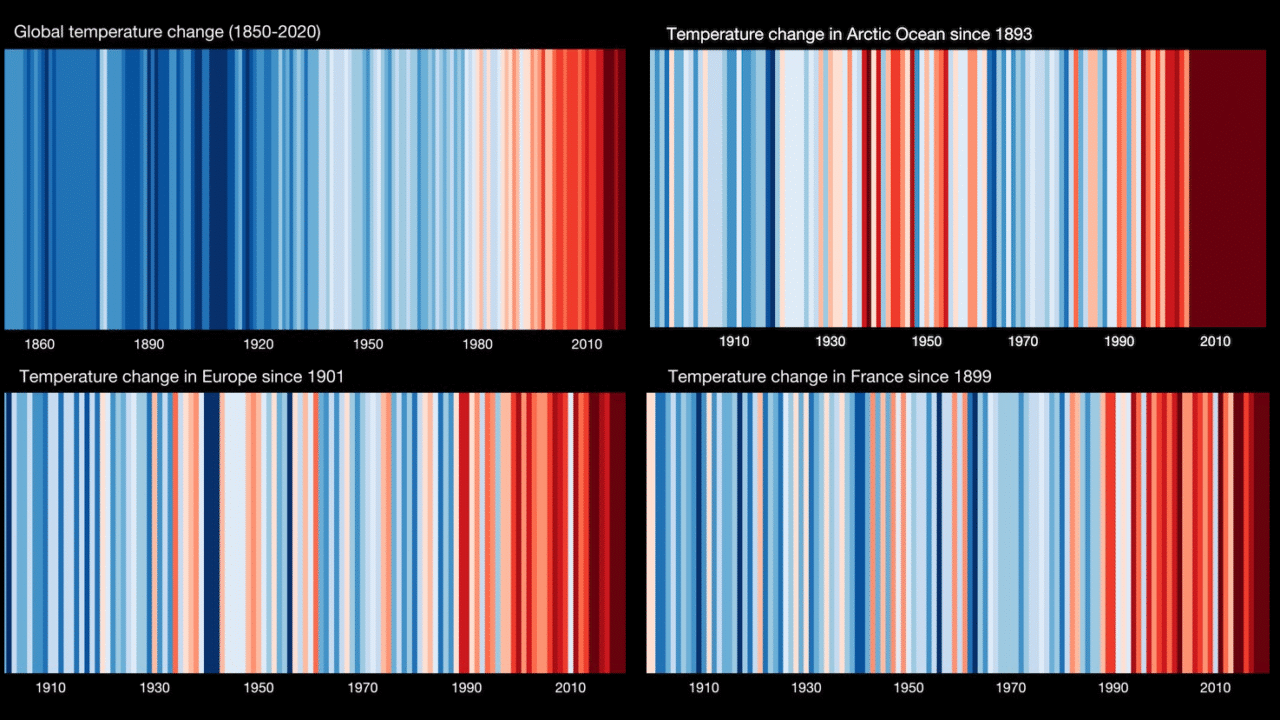

La hausse des températures est différentes d’une région à l’autre du globe.

Le climatologue Ed Hawkins a conçu un graphique sur lequel les rayures allant du bleu (le plus froid) au rouge permettent de visualiser simplement l’évolution des températures de la fin du XIX° siècle à nos jours au niveau de la planète, d’une région ou d’un pays. Sur les graphiques suivants, on peut constater la réalité du réchauffement et surtout le fait qu’il est nettement plus prononcé en Arctique.

Source Sur le site #ShowYourStripes vous pouvez générer le graphique pour tous les pays du monde.

Les causes du dérèglement climatique sont désormais bien établies

Il est provoqué par les émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques, c’est-à-dire liées aux activités humaines . L’effet de serre est un phénomène naturel qui rend possible la vie sur Terre : sans lui, la température moyenne à la surface de la planète ne serait pas de +15°C mais de -18°C ! Les GES, responsables du phénomène, sont présents à l’état naturel dans l’atmosphère en très petite quantité.

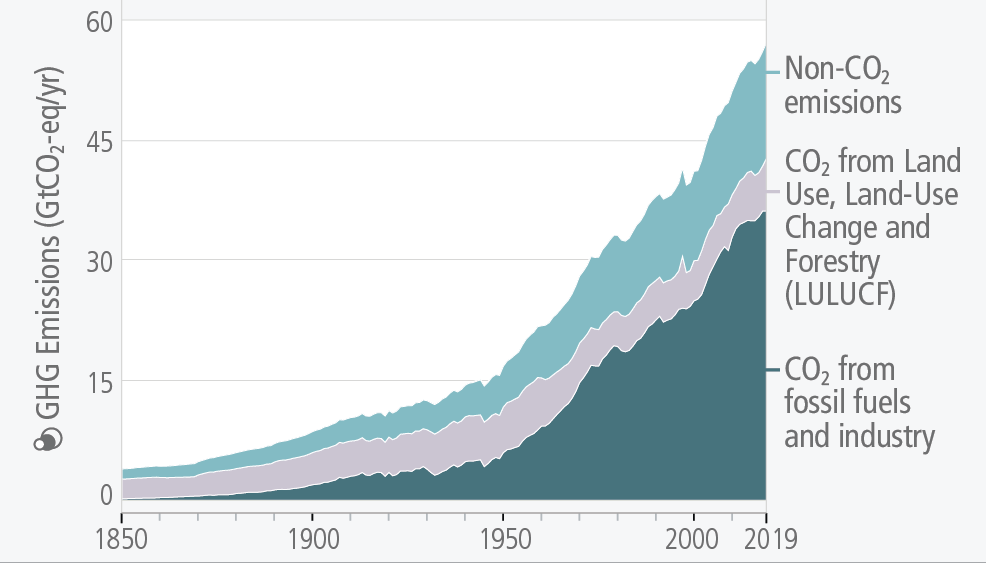

Mais, comme on peut le voir sur le graphique suivant, depuis la fin du XIX° siècle, les activités humaines se sont traduites par des émissions croissantes de GES conduisant à une augmentation rapide de leur concentration atmosphérique.

Émissions de gaz à effet de serre mondiales 1850-2019

Source AR6 Synthesis Report – Climate Change 2023 – IPCC (Longer report p.43)

Les émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2019 sont proches de 59 GtCO2-eq (pour en savoir plus sur cette unité reportez-vous à notre fiche compter les émissions des gaz à effet de serre).

Quels effets du réchauffement climatique ?

Si nous ne parvenons pas à réduire drastiquement les émissions de GES, les impacts déjà constatés ne feront que s’accroitre au long du XXIè siècle.

Cela se manifestera par la hausse globale des températures 5 et l’accroissement des vagues de chaleur. Par exemple, selon une récente étude, pour un scénario d’émissions menant à plus de +4°C en 2100, environ 74 % de la population mondiale serait confrontée plus de 20 jours par an à des conditions de températures et d’humidité potentiellement mortelles car elles excèdent les capacités physiologiques d’adaptation du corps humain.

D’ici 2100, le niveau des océans pourrait s’élever de plus d’1 mètre par rapport à la période 1995-2014 (selon le 6è rapport du GIEC), ce qui touchera directement près d’une personne sur 10 dans le monde.

Autre préoccupation : l’extension des zones propices à la propagation de maladies portées par certains insectes, tels les moustiques vecteurs de la dengue, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift ou du paludisme.

La puissance et le nombre des tempêtes (cyclones, ouragans, typhons etc.) augmenteront de même que les incendies de grande ampleur qu’on peut déjà constater aujourd’hui. Les pénuries d’eau se développeront tandis que la productivité agricole diminuera. Tous cela provoquera des migrations massives de populations 6 à l’intérieur des pays ou entre les pays ce qui constituera une source considérable d’instabilité politique.

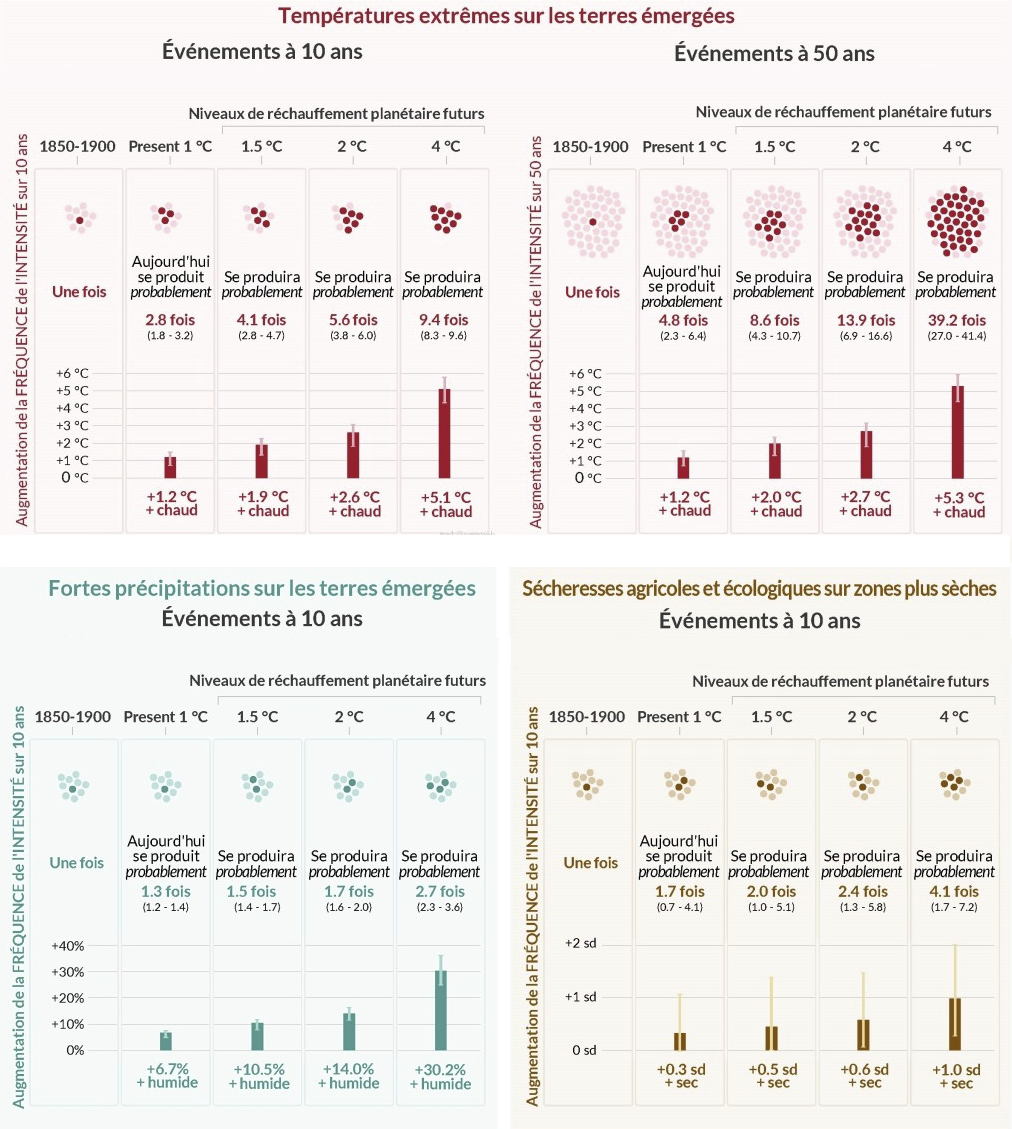

Un point fondamental mis en évidence dans le dernier rapport du GIEC c’est que chaque demi-degré compte. C’est ce qu’avait également montré le rapport du GIEC Global warming of 1,5°C (2018) 7. Plus le réchauffement est important, plus les impacts sur l’humanité le sont.

La fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes augmenteront avec chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire

Les graphiques ci-après montrent comment des phénomènes extrêmes (températures extrêmes, fortes précipitations, sécheresses) qui se produisaient en moyenne une fois par décennie dans un climat sans influence humaine (période de référence 1850-1900) augmentent en fréquence et en intensité selon différents niveaux de réchauffement (+1°C c’est-à-dire aujourd’hui, +1,5°C, + 2°C et +4°C par rapport 1850-1900).

Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM6).

Lecture : le graphique en haut à gauche montre que les températures maximales quotidiennes qui étaient atteintes une fois par décennie dans la période 1850-1900, sont atteintes 2,8 fois par décennie avec un réchauffement globale de 1°C (qui correspond au climat actuel) et seront probablement atteintes 9,4 fois par décennie avec un réchauffement de 4°C. En plus de cette augmentation de leur fréquence, ces phénomènes augmentent aussi en intensité (ils sont 1,2°C plus chauds avec un réchauffement global de 1°C, et 5,1°C plus chaud avec un réchauffement de +4°C).

Où en sommes nous ?

Dans l’Accord de Paris adopté lors la COP21 fin 2015, les Etats du monde entier ont énoncé l’objectif de limiter « l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels« , seuil au-delà duquel les scientifiques craignent un effet d’emballement du système climatique 3.

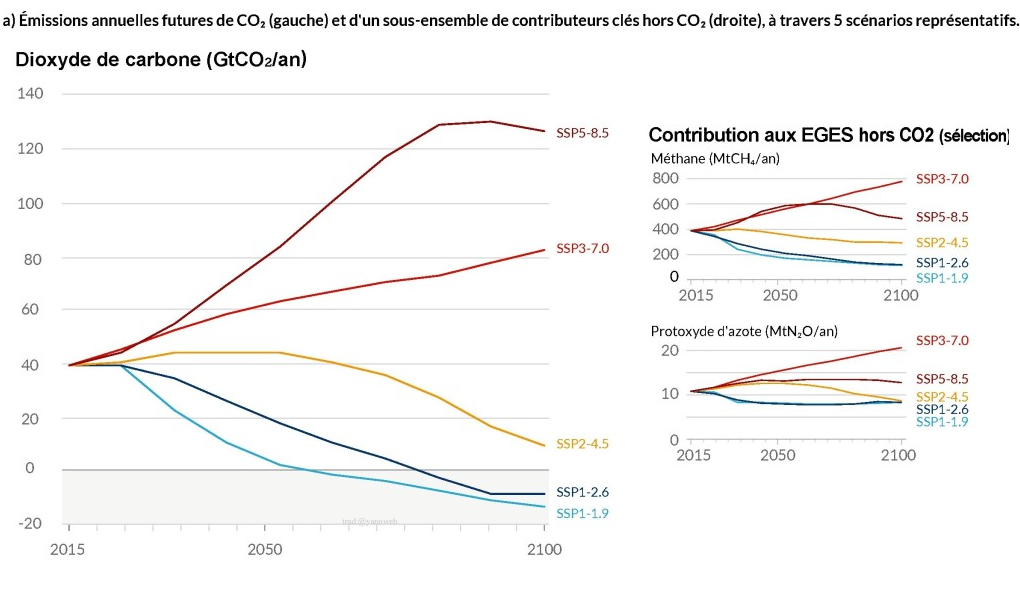

Pour y parvenir, il faudra réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous pour limiter le réchauffement à + 1,5°C ou +2°C, il faut que les émissions de CO2 diminuent jusqu’à devenir nulles (vers 2050 pour 1,5° C et entre 2050 et 2100 pour 2°C), puis négatives (c’est-à-dire qu’on met en place des technologies qui retirent du CO2 de l’atmosphère _ voir ici). Les réductions nécessaires sont également très importantes pour les autres gaz à effet de serre (division par trois d’ici 2100 pour le méthane).

Emissions annuelles mondiales de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) d’ici 2100 selon 5 scenarios du GIEC.

Le GIEC travaille sur cinq scénarios d’émissions : émissions très élevées ou élevées, émissions moyennes, et émissions faibles ou très faibles. Chacun de ces scenarios correspond à différents niveaux de réchauffement futurs. Les scenarios SSP1-1.9 et SSP1-2.6 correspondent à une hausse des températures de respectivement +1,5°C et de +2°C. Le scenario SSP5-8,5 a une augmentation supérieure à 4°C.

Source Climate Change 2021 – The physical science Basis – Résumé pour décideur du rapport du groupe de travail 1 du GIEC (Figure SPM4).

Une telle réduction des émissions de GES est un défi de taille car non seulement les émissions n’ont jamais cessé de croitre mais en plus elles sont liées à toutes les activités humaines : production d’énergie, agriculture et élevage, transport, process industriels, gestion des déchets etc.

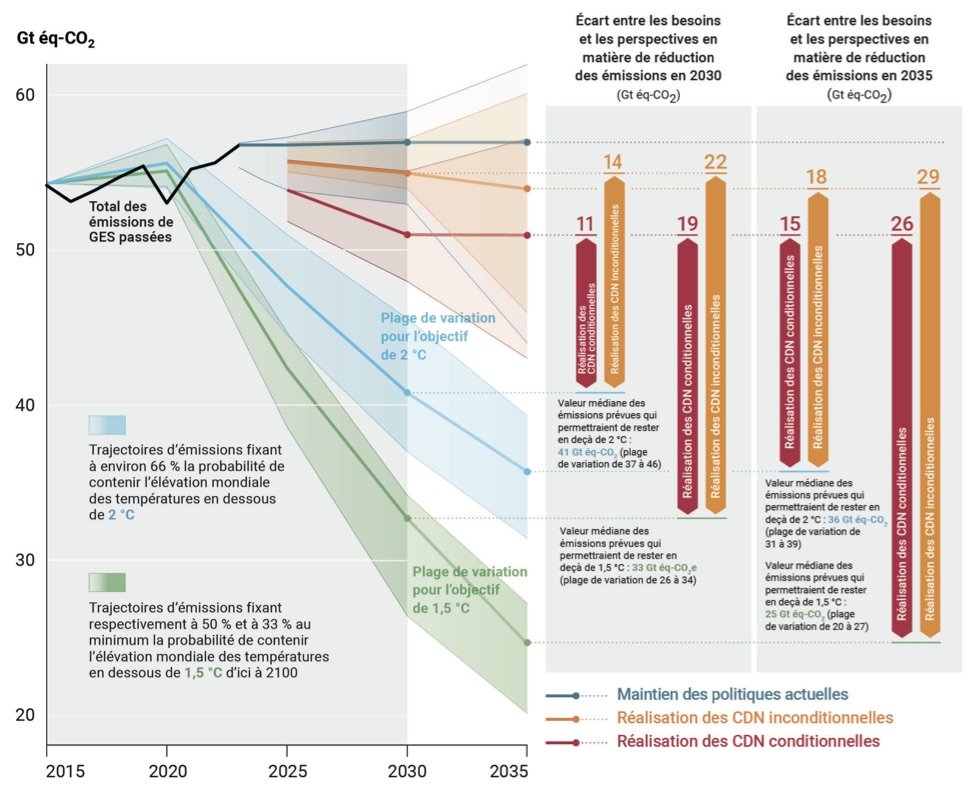

Malheureusement, nous n’en prenons pas le chemin. Déjà, lors de la COP21, les engagements volontaire de réduction des émissions pris par chaque Etats étaient insuffisants pour atteindre l’objectif global de +2°C maximum. Les tendances actuelles nous mènent bien au-delà comme l’illustre l’image ci-après issue de l’Emission gap report 2024 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

Projection des émissions mondiales de GES selon différents scénarios et écart avec les besoins de réduction des émissions en 2030 et en 2035

Source Emission gap report 2024 du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (Résumé exécutif en français). CDN = Contribution Déterminée au niveau National (c’est-à-dire les engagements volontaires des Etats).

Selon les scénarios qui prennent pour hypothèse une poursuite des politiques climatiques déjà en cours, l’humanité atteindrait en 2030 des niveaux d’émissions supérieurs d’environ 25 GtCO2e à ce qu’il faudrait faire pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Pour en savoir plus

Des ressources pour comprendre le climat et le réchauffement en cours

- Un cours très pédagogique pour comprendre le fonctionnement du climat, son évolution, et les liens avec les autres défis environnementaux

- Très nombreux articles sur le site de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici

- Podcast – Le climat en questions

Ressources pédagogiques sur le 6ème rapport de synthèse du GIEC

- Synthèse vulgarisée du 6ème rapport du GIEC par le think tank The Shift Project

- Une synthèse du rapport du GT1 sur le blog pédagogique « Bon pote »

- L’atlas interactif du GIEC : les évolutions régionales de température et de précipitations selon différents niveaux de réchauffement

Les conséquences du réchauffement climatique

- Une interview du climatologue Christophe Cassou qui fait le point sur les dernières connaissances scientifiques en matière d’impact du réchauffement

- Les impacts d’un réchauffement de 2°C bien supérieurs à ceux d’un réchauffement de 1,5°C – World ressource institute

- Impacts du réchauffement sur la santé humaine – Site de l’Encyclopédie de l’environnement

- Cartes de l’Agence européenne de l’environnement montrant certains impacts en Europe

- Dataviz et cartes montrant certains impacts du réchauffement aux Etats-Unis

Répondre aux climatosceptiques

L’effondrement de la biodiversité

Qu’est-ce que la biodiversité ?

La Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, définit la biodiversité comme étant la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre les espèces et ainsi que celle des écosystèmes ». C’est donc un concept large, qui ne se limite pas au nombre d’espèces vivantes. C’est à la fois la diversité du vivant (des gènes aux écosystèmes en passant par les différentes espèces), ainsi que celle des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Pour reprendre les termes de l’écologue Robert Barbault c’est « la vie, dans ce qu’elle a de divers ».

Vidéo de Pierre-Henri Gouyon, écologue, expliquant dans Les Ernest ce qu’est la biodiversité

Une sixième extinction de masse

Selon les scientifiques, les activités humaines sont à l’origine d’une 6ème extinction de masse 9. Cela se manifeste non seulement par la disparition d’espèces et la chute drastique des effectifs de populations animales ou végétales au sein des espèces mais aussi par la destruction et la perturbation de grands écosystèmes tels les forêts sur les continents 10 ou les coraux dans les océans 11

Or, l’effondrement de la biodiversité est loin de concerner uniquement les amoureux des oiseaux ou des papillons. Les humains sont étroitement liés aux autres êtres vivants : nous sommes interdépendants, comme l’illustre la notion de services écosystémiques présentée ci-après. Comme le dit Robert Watson, président de l’IPBES 12, « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, comme toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ».

Les services écosystémiques

Elaborée à la fin du XXème siècle, la notion de services écosystémiques traduit la multiplicité des biens et services que les humains retirent du bon fonctionnement du monde vivant et des écosystèmes.

C’est le rapport du Millenium Ecosystem Assessment 13 (2005) qui ancre la notion dans le débat public et dresse la typologie de ces services : services d’approvisionnement (nourriture, eau potable, bois etc.), services culturels (bénéfices spirituels, récréatifs, culturels, et pédagogiques), services de régulation (pollinisation des plantes, épuration de l’eau par les plantes et les micro-organismes, dispersion des graines, régulation du climat, protection contre l’érosion ou contre les inondations) et services de support de la vie (recyclage des éléments nutritifs, rétention et formation des sols, production d’oxygène atmosphérique, cycle de l’eau).

Source Rapport planète vivante 2016, WWF

Déjà en 2005, le rapport du Millenium Ecosystem Assessment mettait en évidence la très forte dégradation des services écosystémiques « Environ 60 % (15 sur 24) des services écosystémiques évalués dans cette étude (dont 70 % des services de régulation et des services culturels) sont dégradés ou utilisés de manière non durable. »

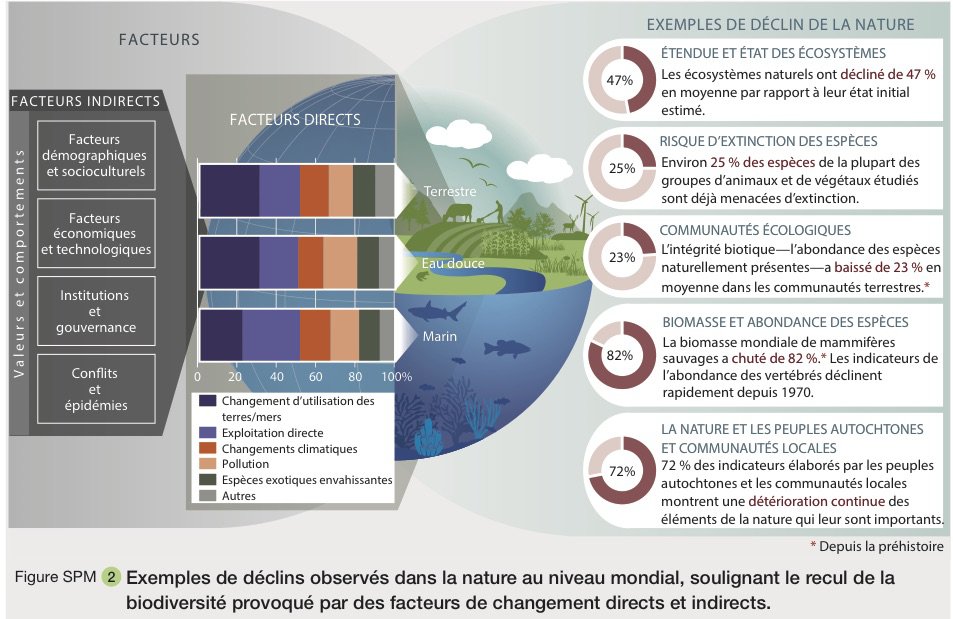

Les causes de l’effondrement de la biodiversité

Dans son premier Rapport d’évaluation globale de la biodiversité (2019), l’IPBES 12 identifie les principales causes de l’érosion de la biodiversité :

- la destruction et la fragmentation des habitats : changement d’usage des terres avec en particulier la déforestation au profit de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi exploitation minière, construction de routes et étalement urbain ;

- la surexploitation des ressources naturelles : pêche, chasse, coupe de bois ;

- les changements climatiques

- les pollutions des eaux et des sols (par les pesticides, les déchets industriels, et les plastiques) ;

- et enfin les espèces exotiques envahissantes, c’est-à-dire les espèces introduites délibérément ou non dans une zone dont elle n’est pas originaire et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes (par exemple : le moustique tigre, les frelons asiatiques, ragondin etc. Voir une liste pour la France et l’UE ici)

Les causes de l’effondrement de la biodiversité

Source Rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystèmiques (IPBES 2019) – Résumé pour décideurs (p25).

Où en sommes-nous ?

Lors de la COP10 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui s’est déroulée au Japon en 2010, les Parties à la Convention ont adopté le « Plan stratégique 2011-2020 » ainsi que les 20 « Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique » (décision X/2 de la COP10) afin d’enrayer l’effondrement de la biodiversité. Dix ans plus tard, le secrétariat de la CDB a publié son cinquième rapport sur Les perspectives mondiales de la diversité biologique : dans leur très grande majorité les objectifs d’Aichi n’ont pas été atteints. Face à ce constat, il appelle à un changement de cap de tout urgence. Le rapport décrit les transitions qui s’imposent dans huit domaines : terres et forêts, agriculture durable, systèmes alimentaires durables, pratiques de pêche et océans, villes et infrastructures, eau douce, approche « un monde, une santé ». Encore une fois c’est l’ensemble des activités et du mode de vie humain qui est concerné.

Pour en savoir plus

Ressources générales sur la biodiversité

- Qu’est-ce que la biodiversité ? article sur l’Encyclopédie de l’environnement

- Un éléphant dans un jeu de quilles (Seuil – 2008), un livre très pédagogique de Robert Barbault sur la biodiversité

- Le site de l’IPBES : les rapports traduisant le consensus scientifique international sur la biodiversité

- Le rapport Perspective Mondiale de la diversité biologique – CBD

Des ressources sur des domaines particuliers

Nos prélèvements croissants sur les ressources naturelles ne peuvent que conduire à leur épuisement

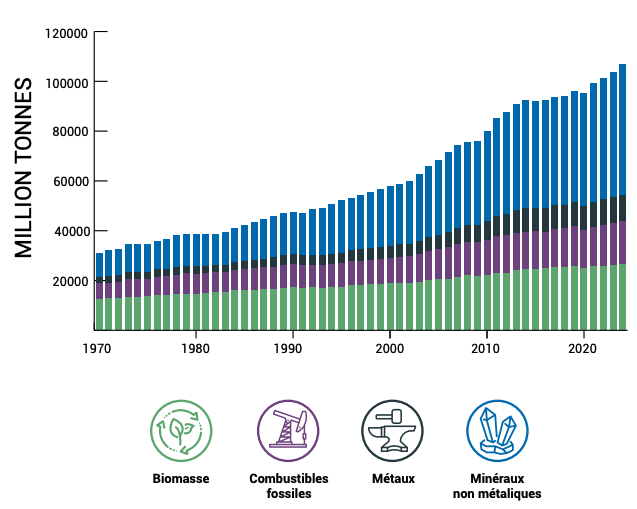

La dynamique exponentielle de nos prélèvements sur les ressources naturelles

Les volumes mondiaux de production-consommation de matières premières donnent le vertige. D’abord vient l’eau douce avec 4 000 milliards de tonnes par an, puis le sable et les graviers qui représenterait entre 40 et 50 milliards de tonnes par an. Du côté des énergies fossiles, le charbon vient en tête (8 milliards de tonnes annuelles, soit une tonne environ par habitant), suivi du pétrole avec plus de 93 millions de barils par jour (soit plus de 4,4 milliards de tonnes en 2022). Pour nous alimenter, nous avons produit près de 3 milliards de tonnes de céréales en 2018. Nous avons extrait environ 2,5 milliards de tonnes de minerai de fer en 2019 15.

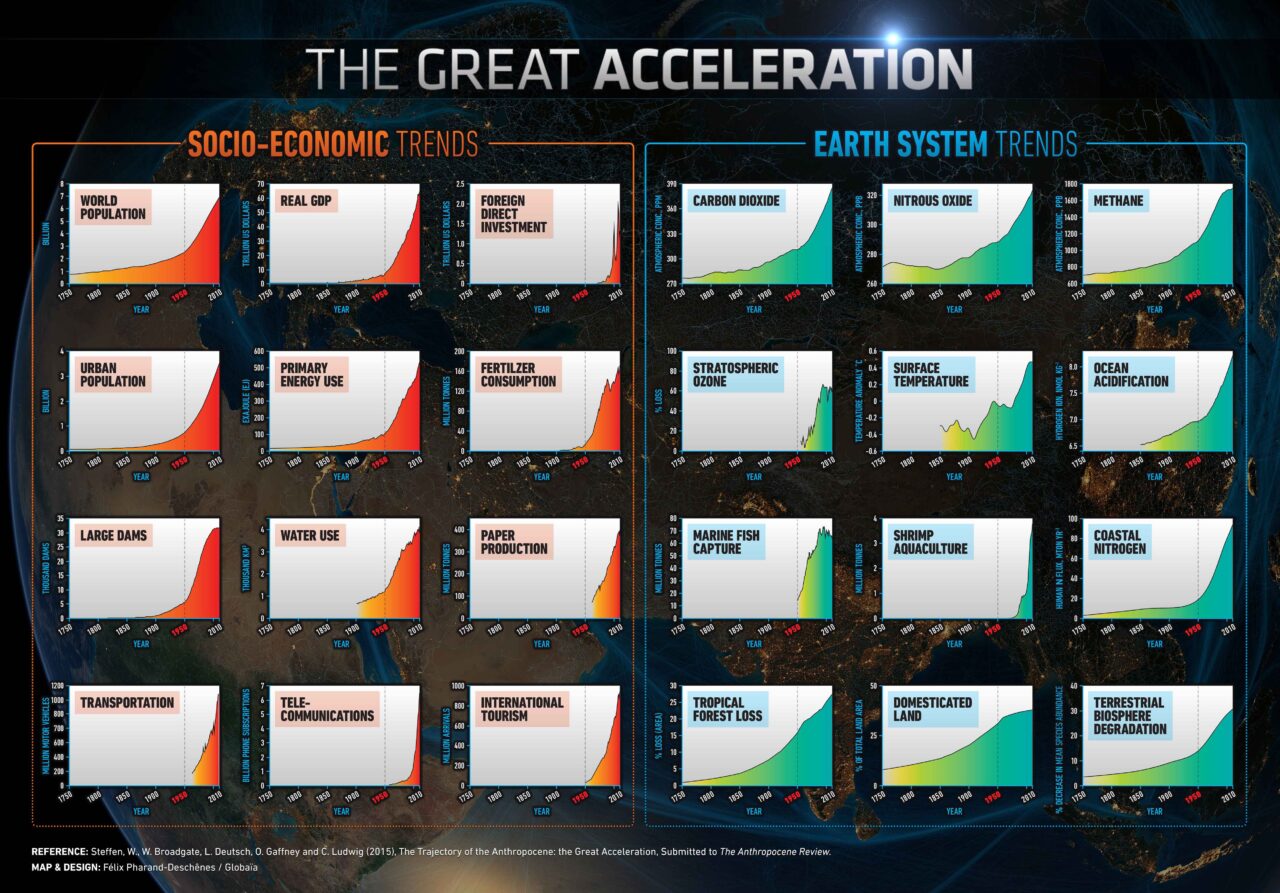

Ces volumes ont fortement augmenté lors des dernières décennies. Les graphiques de la « Grande Accélération », publiés originellement en 2004 et actualisés en 2015, représentent de façon marquante l’accélération de la consommation globale de ressources naturelles depuis le 18ème siècle.

La grande accélération

En 2015, une équipe de chercheurs de l’IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) et de l’Université de Stockholm dirigée par Will Stephen ont publié dans The Anthropocene Review un tableau de bord de 24 indicateurs planétaires pour la période 1750-2010 : 12 indicateurs physiques illustrant la dégradation de notre planète et 12 indicateurs socio-économiques reflétant les activités humaines.

A partir des années 1950, tous ces indicateurs connaissent une croissance exponentielle. C’est ce que les chercheurs ont nommé la « Grande Accélération ».

Source – Retrouvez les graphiques et les données sur le site de l’IGPB.

Consommation d’énergie, d’engrais, d’eau, de papier…. les courbes sont exponentielles. D’autres indicateurs économiques comme ceux concernant les transports (nombre de ventes de véhicules) ou les télécommunications (nombre d’abonnements téléphoniques) reflètent eux-aussi la consommation exponentielle des matières premières sous-jacentes.

Pour autant, bien que les volumes déjà atteints soient impressionnants, ils nous sembleront peut-être faibles d’ici quelques temps si l’augmentation suit une pente exponentielle.

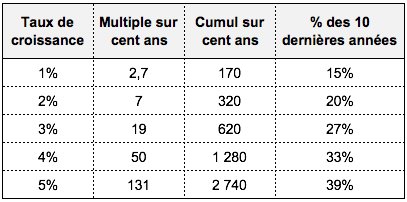

Les propriétés mathématiques de l’exponentielle

Si une production suit une croissance exponentielle de 5% par an, elle sera multipliée par 131 au bout de 100 ans. En un siècle, la production cumulée sera égale à 2 740 fois le montant initial, et 39% de la production totale aura été réalisée au cours des dix dernières années.

A titre d’exemple, le taux de croissance annuel moyen de la production minière de Lithium sur la période 1985-2015 a été de 6,4% ; il est de 2,8% pour le cuivre 16.

Pour une réflexion plus élaborée sur les exponentielles, voir l’article Crise écologique : notre cerveau n’est pas programmé pour se la représenter !

Les chiffres sont encore plus incroyables si l’on se penche sur la production cumulée et non plus annuelle.

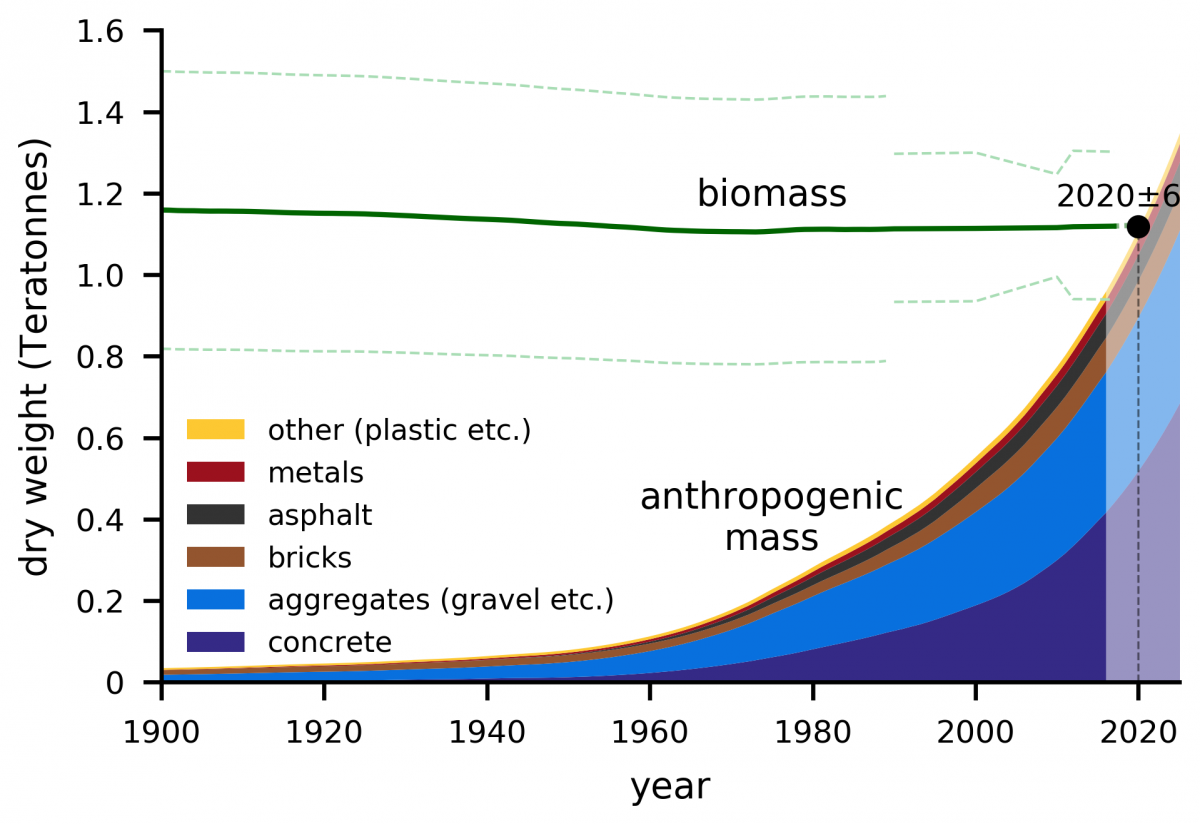

Dans une étude parue dans la revue Nature 17, les chercheurs de l’Institut Weizmann ont calculé la « masse anthropique », c’est-à-dire la masse de matières inertes utilisées pour les constructions et productions humaines (bâtiments, infrastructures, véhicules, produits divers) depuis 1900.

En 2020, elle atteint 1154 milliards de tonnes et dépasse la masse de l’ensemble des êtres vivants sur la planète. Elle est composée pour moitié de béton et pour un tiers de granulats (matériaux particulaires utilisés dans la construction : sables, graviers, pierres concassées etc).

Evolution de la masse anthropique de 1900 à 2020

Source Graphique issu du communiqué de presse réalisé à l’occasion de la parution de la publication.

Consultez également le site visualcapitalist.com pour voir une infographie très bien faite représentant la masse anthropique en 2020 (et les différents matériaux qui la composent).

On peut là aussi constater une accélération depuis les années 1950 : la masse anthropique a été multipliée par 10 passant d’un peu moins de 100 milliards de tonnes à plus de 1100 milliards. La poursuite de ces tendances mènerait selon les auteurs à une « une jungle de béton » dépassant d’ici 2040 deux mille milliards de tonnes, soit plus de deux fois la masse des être vivants sur terre.

La distinction entre ressources épuisables et renouvelables n’est pas toujours évidente

Étudier la dynamique de dépassement des limites de production de ressources naturelles nécessite de distinguer deux grandes catégories.

- Les ressources « épuisables » : elles sont en quantité fixe sur la planète en raisonnant à l’échelle des temps de l’humanité. Il s’agit par exemple des énergies fossiles ou des ressources minérales ;

- Les ressources « renouvelables » : des prélèvements sont possibles sans épuiser la ressource car elle se renouvelle (croissance végétale, reproduction animale, cycle de l’eau) ou parce qu’elle n’est pas détruite par l’usage (flux d’énergie solaire, vent).

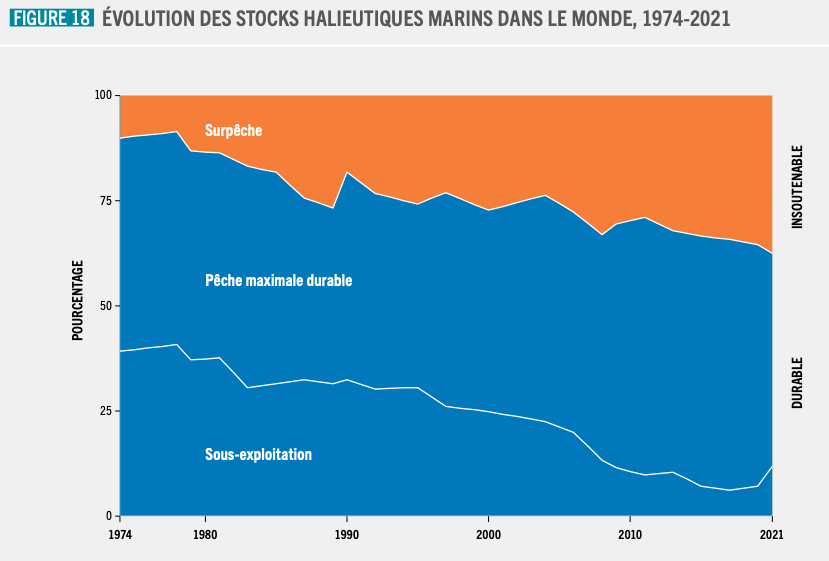

Attention, cependant à ne pas se laisser tromper par la terminologie : certaines ressources dites « renouvelables » peuvent également disparaitre si le niveau des prélèvements excède leur capacité à se reproduire. C’est ce qui est en train de se passer pour les ressources halieutiques.

Les stocks halieutiques marins surexploités sont passés de 10% en 1974 à près de 38% en 2021

Source La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture – Rapport 2024 – FAO

Il n’est pas toujours évident de qualifier une ressource naturelle d’épuisable ou de renouvelable

Par exemple, le bois est une ressource renouvelable à partir du moment où après une coupe on replante ou on laisse le temps à la forêt de se régénérer. Cependant, les forêts primaires, forêts très anciennes peu ou pas perturbées par les activités humaines, sont extrêmement productives et riches en biodiversité. On ne peut pas considérer qu’elles sont renouvelables dans le sens où il sera impossible de retrouver une telle richesse après les avoir coupée même en replantant.

Les ressources en eau douce sont pour partie renouvelables – l’eau des fleuves ou des nappes souterraines utilisées par les hommes (irrigation, usages domestiques et industriels) est renouvelée à travers le cycle de l’eau – et pour partie non-renouvelables, si l’on considère l’eau des nappes phréatiques qui se sont formées bien avant l’ère des civilisations humaines et dont le renouvellement peu prendre des siècles voire des millénaires : on parle alors« d’eau fossile ».

Que les ressources soient « épuisables » ou « renouvelables », leur consommation exponentielle ne peut que conduire à leur épuisement

C’est une simple réalité mathématique. La fin du phosphate sur l’île de Nauru et de la morue à Terre Neuve au Canada sont deux exemples bien connus d’épuisement de ressources des deux types. Pourtant, certains économistes mettent en cause cette évidence mathématique en invoquant l’argument du progrès technologique ou de la substituabilité des ressources entre elles ou par du capital artificiel. Nous en discutons dans les idées reçues 3 et 4.

Les ressources épuisables sont par définition en quantité limitée sur la planète

Qu’elles résultent d’un stock initial fixe (ex : substances minérales présentes sur la Terre depuis sa formation ou par apport de météorites) ou de processus se déroulant sur les temps géologiques imperceptibles à l’échelle des temps humains (énergies fossiles), les ressources dites « épuisables » sont en quantité limitée sur notre planète. Le charbon par exemple est le résultat de la fossilisation des immenses forêts du carbonifère sur plusieurs centaines de millions d’années (en savoir plus sur la formation du pétrole, du gaz ou du charbon).

Dès lors, un prélèvement non décroissant et a fortiori exponentiel de cette ressource conduit nécessairement à un son épuisement. C’est une simple réalité mathématique.

Prenons un exemple : la production d’acier est passé de 189 millions de tonnes en 1950 à 1,8 milliard en 2019 soit une multiplication par 10 en 70 ans. La croissance annuelle moyenne aura été, sur cette période, d’environ 3,4 % par an. Si on prolongeait cette tendance, la production annuelle serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans 270 ans, 10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui ! Inutile d’être très précis dans l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme est impossible à maintenir, même pour un minerai aussi abondant.

Avant l’épuisement physique d’une ressource donnée, nous sommes confrontés à une limite pratique plus pertinente au plan économique : la quantité totale que nous sommes en mesure d’exploiter peut devenir inférieure à la demande souhaitée que ce soit pour des raisons techniques, économiques ou géopolitiques. Cela peut conduire à des tensions élevées sur les prix, des difficultés d’approvisionnement, voire des pénuries plus ou moins graves.

Dans un rapport de 2017, l’Ademe établit une synthèse claire des enjeux concernant les métaux et les minéraux.

- La plupart des gisements importants et facilement exploitables ont été découverts. Les nouveaux gisements potentiels ont des concentrations plus faibles ou relèvent de conditions d’exploitation extrêmes : sous une couche de glace au Groenland, dans les fonds océaniques, à plusieurs km sous terre (telle la Mine d’or de Tau Tona située à 3,9km de profondeur en Afrique du Sud) etc.

- A l’enjeu de l’épuisement des ressources exploitables s’ajoute celui de la capacité à satisfaire la demande en temps réel, à produire le flux de ressources nécessaires. Il faut notamment anticiper la demande car le temps entre la découverte d’un gisement et son exploitation à débit maximal peut prendre jusqu’à plusieurs décennies.

- L’analyse globale n’est pas suffisante : il faut également comprendre les différences régionales. Certaines ressources sont réparties de manière très inégale sur le globe. L’enjeu de leur utilisation par tous doit tenir compte des équilibres ou tensions géopolitiques. C’est un élément souvent avancé sur les terres rares produites à plus de 80% en Chine.

- L’activité minière présente des besoins considérables en eau et en énergie. Le développement minier dans des zones pauvres en eau et plus largement la raréfaction des ressources en eau (par surexploitation et par les effets du dérèglement climatique) peuvent limiter l’exploitation de certains gisements. La production mondiale de métaux représentait en 2012 environ 10% de la consommation mondiale d’énergie finale 18. Les besoins en énergie par unité produite devraient s’accroitre du fait de la diminution de la teneur en métaux des gisements, ce qui nécessite d’extraire et de traiter un plus grand volume de roche pour obtenir un même tonnage de métal.

Ajoutons enfin que l’activité minière est extrêmement polluante : elle peut se heurter à des problèmes d’acceptabilité sociale (en particulier dans les pays riches) 19 ou être mise à l’arrêt suite à des accidents provoquant des pollutions massives de l’eau et des sols comme cela a été le cas dans la vallée du fleuve Rio Doce au Brésil en 2015

Les limites à l’exploitation des ressources renouvelables

Parmi les ressources renouvelables on peut distinguer

- Des flux d’énergie primaire (soleil, vent, gravité pour l’énergie hydraulique) : ces sources d’énergie peuvent apparaître inépuisables car elles ne sont pas détruites par l’usage.

Cependant, leur captation et transformation en énergie utilisable par les humains (en électricité par exemple) impliquent l’utilisation d’autres ressources naturelles qui sont elles limitées (les matières minérales pour fabriquer des éoliennes, des barrages, des panneaux solaires). Par ailleurs, comme tous les modes de production d’énergie, les énergies renouvelables ne sont pas sans impact (sur la biodiversité pour les éoliennes ou les barrages, besoins de terres pour installer les centrales de production etc.)

- Des biens et services d’origine biologique c’est-à-dire tout ce que nous tirons des autres êtres vivants pour nous alimenter, nous vêtir, nous soigner, nous chauffer, et produire divers objets.

La caractérisation principale des ressources renouvelables pour leur gestion est le « taux de prélèvement maximal soutenable » : c’est le prélèvement maximum sur une période (sur un an en général) qui ne diminue pas le stock de la ressource pour la période suivant.

Par exemple, si l’on s’intéresse au stock d’une espèce de poissons, le taux de prélèvement maximal sera celui qui assure d’une année sur l’autre un nombre stable de poissons adultes, en tenant compte de l’ensemble des dynamiques naturelles d’évolution de cette population : nouveaux nés, mortalité hors pêche, nombre de poissons accédant au stade adulte, etc. Cet indicateur est devenu une référence au niveau mondial dans la pêche. Il est cependant aujourd’hui considéré comme insuffisant au plan écologique et social. Il doit être complété, dans une perspective de pêche durable, par d’autres critères restrictifs (telle la taille minimale des poissons prélevés, qui dépend des espèces et des lieux de pêche).

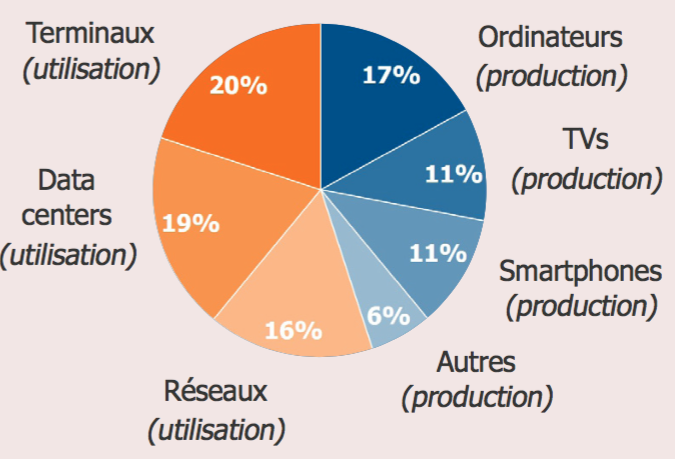

La consommation exponentielle d’énergie est notre moteur de transformation de la nature

Dans les pays développés, l’énergie est omniprésente. Aucune activité économique ne peut s’en passer. Capacité à extraire et transformer toutes les autres matières premières, à transporter les hommes et les marchandises, à fournir lumière, chauffage et cuisson des aliments. L’énergie permet de fabriquer et faire fonctionner toutes nos machines (dont celles de l’économie digitale qui est loin d’être dématérialisée), ainsi que de construire les bâtiments et infrastructures. Elle est également à la base de notre alimentation (machine agricole, engrais et pesticides via la pétrochimie) et de notre santé (matière première pour les médicaments, matériel médical).

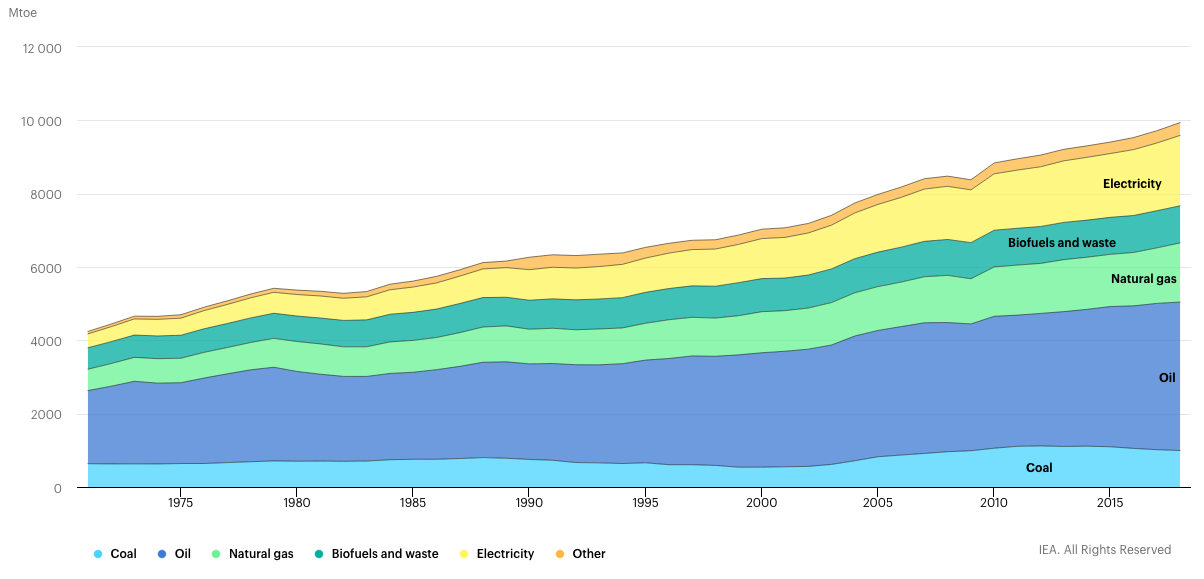

Depuis le début de la révolution thermo-industrielle, la consommation d’énergie a augmenté de façon continue.

C’est le cas pour la la consommation d’énergie primaire qui est passé de presque rien à plus de 14 GTep aujourd’hui.

On observe une forte accélération à partir du milieu du 20ème siècle : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, la consommation mondiale d’énergie primaire a été multipliée par 10.

Les seuls pauses ou légère réduction de la consommation sont occasionnées par les crises majeures (guerres, crises économiques, pandémies).

Consommation d’énergie primaire mondiale (1860-2019)

Source Schilling & al + Observatoire énergie + AIE + BP Statistical review 2020

La consommation d’énergie est d’abord fondée sur le charbon, auquel s’est ajouté le pétrole à partir du milieu du XX° siècle puis le gaz dans les années 60-70.

Elle est d’abord le fait de l’Amérique du Nord et de l’Europe qui consommaient près de 60% de l’énergie primaire mondiale en 1975. A partir des années 80, la région Asie-Pacifique entre dans la course : elle représente désormais plus de 40% de la consommation énergétique mondiale.

Energie primaire, énergie finale de quoi parle t-on ?

L’énergie que nous consommons au quotidien (l’essence à la pompe, l’électricité qui alimente nos ampoules, nos appareils électroménagers ou nos ordinateurs, la chaleur produite par nos radiateurs, le gaz qui alimente nos cuisinières) n’est pas directement disponible dans la nature. Avant d’arriver jusqu’à nous, des sources d’énergie dite primaires doivent être extraites du sous sol (pétrole, gaz, charbon, uranium) ou captées dans la nature (l’énergie du vent, du soleil ou des marées) puis transformée en énergie utilisable, et enfin transportée jusqu’aux utilisateurs finaux.

L’énergie primaire c’est l’énergie disponible dans la nature avant toute transformation (le pétrole, le gaz, le charbon ou l’uranium, le bois, le vent ou le soleil etc.).

L’énergie finale c’est celle qui est disponible pour l’utilisateur. L’extraction/captation de l’énergie primaire, sa transformation et son transport nécessitent de consommer de l’énergie. L’énergie finale consommée par les utilisateurs ne représente donc qu’une partie de l’énergie primaire initiale.

Quand on se penche sur la consommation d’énergie finale, les constats sont les mêmes.

Consommation mondiale d’énergie finale par source (Mtep)

Source Key World Energy Statistics 2020 – AIE

Elle a été multipliée par 2,5 depuis les années 1970 et est issue à 80% d’énergies fossiles 20.

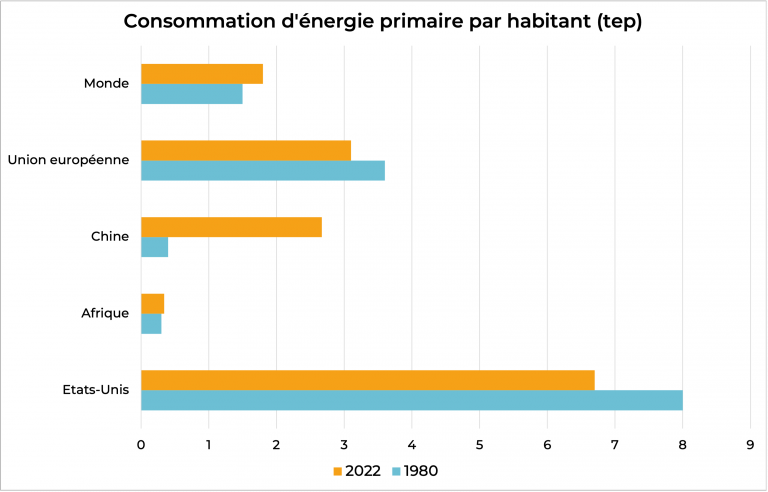

Malgré ces consommations croissantes, les inégalités en termes d’accès à l’énergie restent considérables.

Alors que la moyenne de la consommation d’énergie finale par habitant se situe en 2022 à environ 1,8 tep au niveau mondiale, les disparités entre pays sont très importantes : moins de 0,4 tep pour un habitant de l’Afrique contre plus de 3 tep/hab En Europe et plus de 7 aux Etats-Unis.

En 2021, près de 10% de la population mondiale n’avait toujours pas accès au services que procure l’électricité 21.

Consommation d’énergie primaire par habitant (en tep – tonne équivalent pétrole)

Source Statistical Review of World Energy (Energy Institute – 2023)

Il n’y jamais eu de transition énergétique

Certains discours sur l’histoire de l’énergie sont ambiguës laissant croire que le pétrole (et la voiture) et le gaz auraient succédé au charbon du début de la révolution industrielle, et que le début du XXIème serait marqué par l’avènement des énergies renouvelables.

Un tel narratif est tout simplement faux : au cours des deux derniers siècles, il n’y a jamais eu substitution d’une énergie à une autre mais bien addition de nouvelles sources d’énergies à celles déjà existantes. Les énergies fossiles représentent toujours aujourd’hui plus de 80% du total de la consommation d’énergie primaire

C’est pourquoi, il est important de bien donner tout son sens au terme transition énergétique aujourd’hui largement utilisé pour pour désigner les objectifs de politiques publiques en la matière. Les énergies bas-carbone actuelles (nucléaire et renouvelables) ne sont pas une solution à la crise climatique si elles ne font que s’additionner aux énergies carbonées sans les remplacer.

Pour en savoir plus

Quelques sources statistiques sur l’énergie

- Statistical Review of World Energy – Diffusé par l’Energy Institute depuis 2023

- Statistical Review of World Energy – Diffusé par BP avant 2023

- Les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie

Sur le fait qu’il n’y a encore jamais eu de transition énergétique

Les énergies fossiles ne sont pas inépuisables

Le pétrole, le gaz et le charbon sont appelées énergies « fossiles » parce qu’ils résultent de processus naturels de fossilisation des êtres vivants qui ont pris des millions d’années. A l’échelle des temps humains, ces énergies sont donc présentes en quantité limitée sur la planète : la poursuite de leur exploitation mènera nécessairement à leur épuisement.

Cette question, importante pour toutes les ressources épuisables, est fondamentale pour l’énergie car, d’une part, l’énergie est une composante essentielle de l’ensemble des activités humaines et, d’autre part, les énergies fossiles représentent 80% de l’énergie primaire consommée dans le monde (voir l’Essentiel 3) et près de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre . Parmi ces énergies, le pétrole occupe une place essentielle. C’est un liquide facile à transporter, peu dangereux en l’état et très dense énergétiquement ; il est encore ultra-majoritaire dans le monde des transports. C’est le « sang » de l’économie, qui s’arrêterait très vite sans transport de marchandises. Ce n’est pas sans raison que les gouvernements du monde entier craignent les conflits avec les camionneurs ! Enfin, si l’on peut en théorie le remplacer par des fiouls issus de charbon, de gaz (CTL et GTL) ou des fiouls synthétiques, les capacités de production22 à mettre en place sont considérables et demanderaient des investissements très lourds, impliquant de longs délais.

Définition : ressources, réserves ultimes, réserves prouvées

*Les « ressources » désignent la totalité des gisements : il s’agit d’une donnée physique, mais elle peut ne pas être connue. Par ailleurs, les ressources ne sont pas nécessairement entièrement exploitables.

*Les « réserves ultimes » désignent la totalité de la ressource qui finira par sortir d’un gisement (ou d’une zone, ou de la planète dans son ensemble). Elles tiennent donc compte de l’ensemble des gisements (existants et restant à découvrir) ainsi que de conditions techniques et économiques plus favorables que celle de l’instant présent.

*Les « réserves prouvées » désignent, en théorie, la quantité de ressource dont l’opérateur garantit l’extraction future aux conditions techniques et économiques du moment dans les gisements en exploitation. Elles n’incluent donc ni les gisements non encore découverts, ni les gisements découverts mais pas encore exploités, ni les évolutions techniques (nouveaux procédés) et économiques (hausse du prix de la ressources sur les marchés) qui permettraient de mieux exploiter les gisements existants.

La validité des chiffres divulgués par les opérateurs ou les Etats sur une base déclarative et non auditée peut, cependant, être questionnée. Par exemple, les quotas d’exportation de pétrole des pays de l’OPEP sont fixés en fonction du volume des réserves prouvées qu’ils déclarent, ce qui peut les amener à gonfler les chiffres. C’est ainsi que les réserves du Venezuela (les premières au niveau mondial selon les chiffres de l’OPEP), sont passées de 99 à 296 milliards de barils entre 2007 et 201023 à la suite de la décision du gouvernement Chavez d’y ajouter les réserves de pétrole extra lourd et difficilement exploitable de l’Orénoque. C’est une des raisons pour lesquelles depuis 2020, les réserves prouvées ne sont plus publiées dans la Statistical Review of World Energy publication annuelle de référence sur le secteur énergétique.

L’intervention des Etats-Unis au Venezuela a suscité un renouveau des débats sur les réserves prouvées de pétrole24.

Le concept important pour envisager l’impact économique de l’épuisement des énergies fossiles, n’est pas tant le moment où il n’en restera plus que celui du « plafond de production » (aussi appelé pic de production). Ce terme désigne le moment où la production stagne puis commence à décroître. De nombreux débats déchirent les spécialistes sur la forme de la courbe de production (qui n’est pas nécessairement symétrique autour du maximum et peut connaître un assez long plateau en tôle ondulée), mais l’existence d’un plafond est un fait mathématique 25.

Production de pétrole en Europe de 1965 à 2019 (Million de tonnes) : exemple d’un territoire ayant franchi le plafond de production

Source BP Statistical Review of World Energy (2020) – Les chiffres de production incluent le pétrole conventionnel et non conventionnel (pétrole de schiste, sable bitumineux) ainsi que les liquides de gaz naturel.

Les problèmes liés à la disponibilité énergétique ne naissent pas à la date d’épuisement d’une source d’énergie mais proviennent de la tension entre l’offre et la demande. La première question qui se pose n’est donc pas tant celle du stock restant sous terre, que du flux disponible à chaque instant (même si les deux questions sont bien sûr liées).

- Dans un contexte de croissance continue de la production, ces flux peuvent être impactés par de multiples facteurs tant économico-techniques (investissements dans le transport et la transformation suffisamment en amont), que financières (volatilité du prix du baril due à la financiarisation des marchés pétroliers induisant en erreur sur les besoins d’investissement voir Nicolas Bouleau) ou politiques. Les chocs pétroliers des années 70, dont les causes étaient essentiellement géopolitiques, ont bien montré combien une hausse brutale du coût de l’énergie (et donc de sa disponibilité conjoncturelle) pouvait impacter l’économie mondiale. L’effondrement du prix du pétrole suite à la pandémie de COVID19, risque d’impacter les investissements des compagnies pétro-gazières ou charbonnières.

- L’atteinte du « plafond de production », dans un contexte où la demande souhaitée continue à croître, introduit une tension structurelle, puisque l’offre ne peut plus que décroître. On entre alors dans un nouveau régime d’exploitation de la ressource marqué par une production mondiale structurellement à la baisse et des conditions d’accès de plus en plus difficiles : un contexte géopolitique toujours incertain du fait de la localisation des principaux gisements, des investissements plus lourds pour exploiter des gisements plus difficiles d’accès, des risques écologiques de plus en plus importants (exploitation à de très grandes profondeurs, dans des régions fragiles et difficiles telles l’Arctique, procédés techniques très impactants pour les gaz de schistes….).

La question du plafond ou « pic » de production de pétrole (cas le plus étudié à ce jour), fait couler beaucoup d’encre. Malgré les nombreux débats entourant ce sujet, les analyses tendent à converger sur une fourchette d’atteinte du pic de pétrole conventionnel entre 2015 et 2030. Mais les débats sont encore importants pour ce qui concerne les pétroles de schiste et les ultra-lourds ; la plupart des experts ne voient pas de décroissance de la production « tout-pétrole » avant 2040 26.

Concernant les autres énergies fossiles, le plafond de production interviendrait selon la majorité des experts plus tard que celui du pétrole non conventionnel. Là aussi, les incertitudes sont fortes et les estimations, tant des ressources exploitables que du plafond de production, sont très variables. Pour autant, il va bien falloir que l’humanité se passe progressivement d’énergies fossiles en priorité en raison de leur impact sur le climat et à plus long terme car la production de pourra croitre à l’infini.

Pour en savoir plus

- Le site de l’Association pour l’étude des pics pétroliers et gaziers (ASPO)

- Site de Jean-Marc Jancovici : comprendre comment se forment les énergies fossiles, quelles sont les « réserves », la notion de pic de production etc.

- Livre – Matières premières et énergie: les enjeux de demain, Olivier Vidal, Iste Group (2018)

- Livre : Or noir, la grande histoire du pétrole, Mathieu Auzanneau, La Découverte, 2015

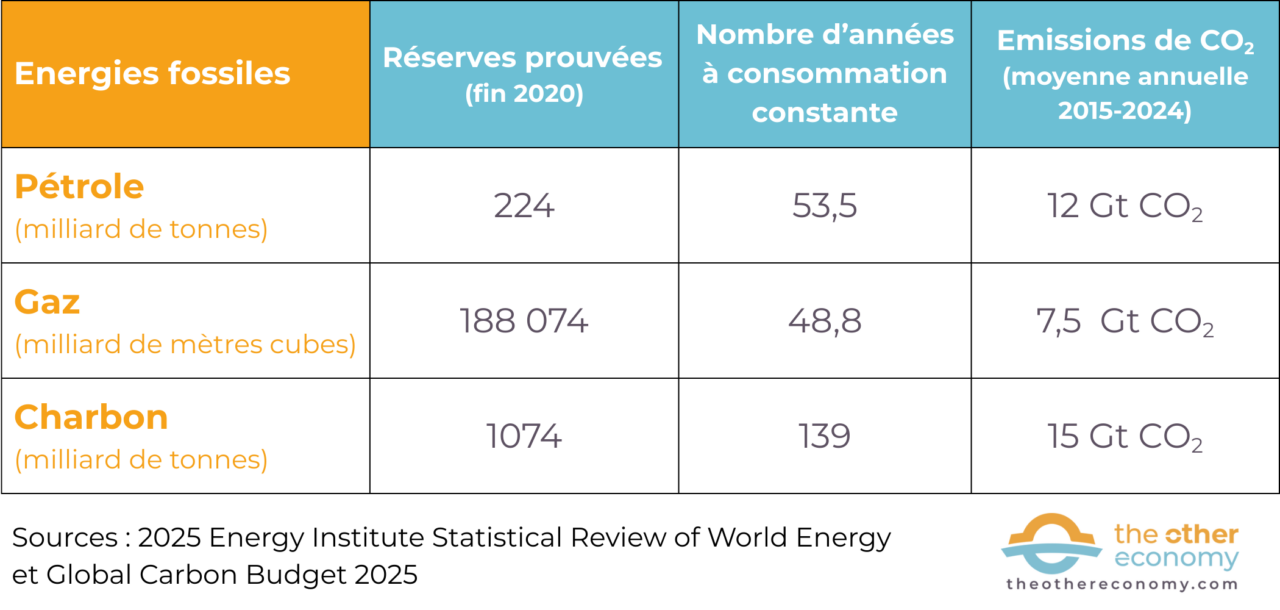

Il reste bien assez d’énergie fossile pour dérégler le climat

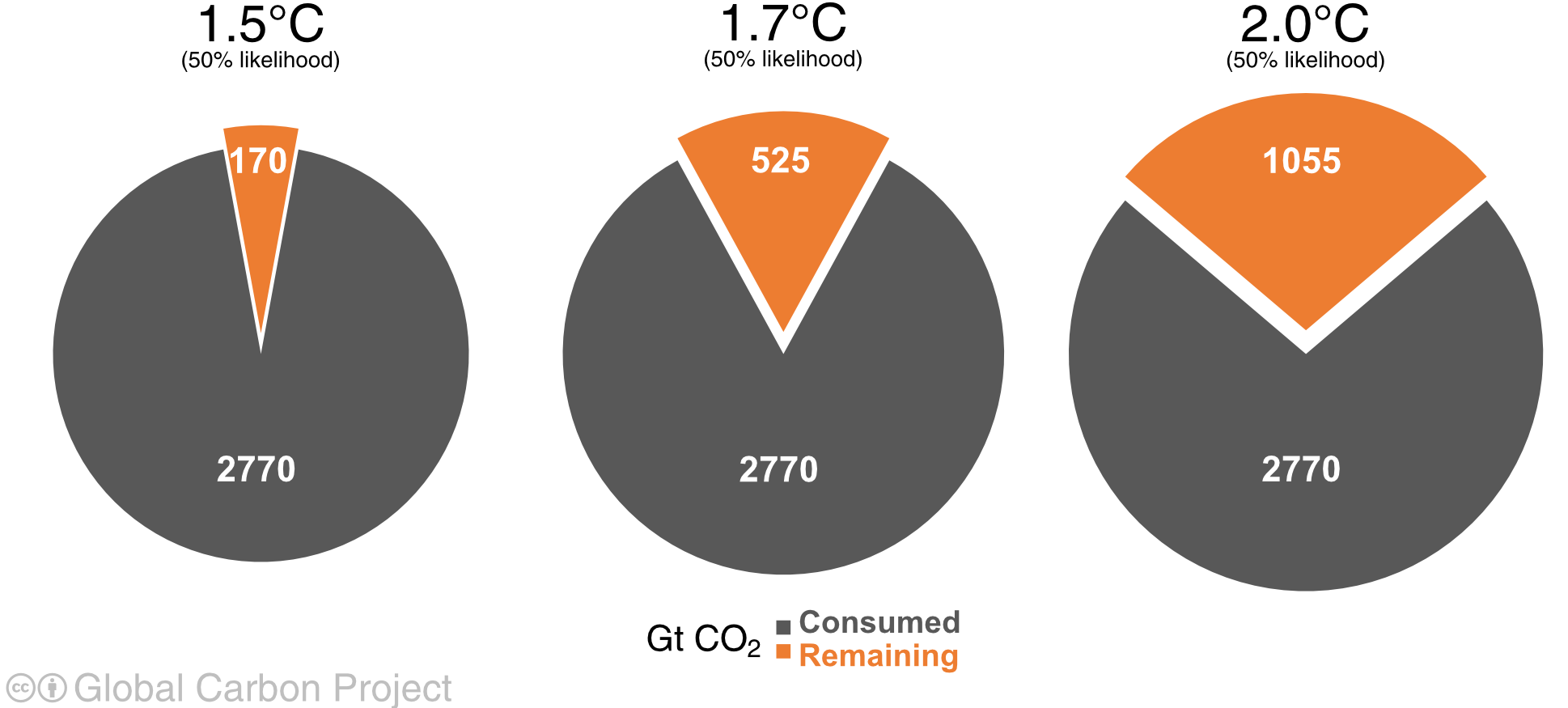

L’expression « budget carbone » désigne la quantité cumulée de CO2 que nous pouvons encore émettre pour rester en-deçà d’un certain niveau de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle (généralement celui correspondant aux objectifs internationaux à savoir +2°C ou +1,5°C) 27.

Selon le rapport 2025 du Global Carbon Budget, les émissions de CO2 historiques cumulées de l’humanité s’élevaient fin 2024 à 2770 Gt CO2. Pour avoir 50% de chance de limiter le réchauffement climatique à +2°C par rapport à la période pré-industrielle, nous ne pourrions plus émettre qu’environ 1055 GtCO2, soit 26 années d’émissions au rythme actuel (environ 40 Gt CO2 par an).

Penchons-nous maintenant sur les « réserves » d’énergies fossiles.

Comme nous l’avons vu dans l’encadré sur la définition des ressources et réserves, les « réserves prouvées » ne représentent qu’une petite fraction des ressources fossiles présentes dans les sols et sous les océans de la planète. Très schématiquement, il s’agit des gisements en exploitation.

Réserves prouvées et émissions annuelles de CO2 des énergies fossiles

Le tableau ci-après montre sans équivoque que les « réserves prouvées » sont largement suffisantes pour dépasser allègrement notre budget carbone (et ceci quelle que soient les incertitudes pesant sur ces réserves, voir encadré sur le sujet).

Sources : Réserves prouvées et nombre d’année de consommation : Statistical Review of World Energy 2025 ; Emissions de CO2 : Global carbon budget 2025.

Notons l’existence d’un débat sur la crédibilité des scénarios conduisant à la plus forte croissance de la température (scénarios RCP 8.5 28). Certains experts 29 estiment qu’il n’y aura pas assez d’énergie fossile sous terre pour l’atteindre ; d’autres que le monde sera devenu chaotique bien avant, et dès lors que nous serons incapables de produire les fossiles nécessaires. D’autres30 encore indiquent à l’inverse que des scénarios aux émissions plus élevées sont possibles. Ces débats sur les trajectoires à très hautes émissions sont peu utiles et créent de la confusion. Le vrai enjeu est de savoir comment faire pour laisser sous nos pieds des ressources que l’on connait déjà et pour arrêter d’en chercher de nouvelles !

Deux points complémentaires méritent d’être soulignés.

- On a vu que le pétrole jouait un rôle spécifique dans nos économies. L’incertitude sur les ressources « non-conventionnelles » est telle qu’on ne peut exclure une crise économique comme celle consécutive aux chocs pétroliers des années 70 et qui aurait un effet significatif sur la consommation mondiale de pétrole et les émissions induites.

- Abondance mondiale ne veut pas dire abondance régionale. En particulier, l’Europe est la région du monde la moins richement dotée en énergies fossiles et sa dépendance s’accroit. La guerre d’Ukraine a bien mis en exergue les risques de renchérissement du prix de l’énergie (voire de pénurie) liés à une crise géopolitique impactant les décisions de pays exportateurs.

En conclusion, que la pénurie mondiale d’énergie fossile ne permette pas d’elle-même de limiter assez vite et suffisamment la dérive climatique ne nous immunise pas contre les risques économiques liés à des tensions sur notre approvisionnement énergétique.

Ces deux arguments conduisent à la conclusion qu’il est impératif de réduire rapidement notre consommation d’énergie fossile, en réduisant notre consommation d’énergie et en développant des énergies peu carbonées.

L’environnement n’est pas un thème structurant d’étude pour la majorité des économistes

Pour qui s’intéresse à l’écologie, il semble évident que le système productif repose sur un socle physique et vivant : les ressources naturelles (dont l’énergie) dans lesquelles nous puisons pour nous nourrir, nous vêtir, nous chauffer, nous loger, nous déplacer, construire nos logements et nos infrastructures ainsi que l’ensemble des objets du quotidien. Peut-être moins évident mais tout aussi essentiel, la production dépend également du maintien des grands équilibres planétaires qui déterminent les conditions dans lesquelles se déroule l’activité économique 31. Ces équilibres reposent eux-mêmes sur le bon état des écosystèmes et sur les capacités de notre planète à absorber et neutraliser les déchets et pollutions générés par la production.

Pourtant, comme nous allons le voir, la nature est loin de constituer un sujet majeur d’étude au sein de la discipline économique. Si nombre d’économistes se sont penchés sur les questions écologiques, l’environnement naturel n’occupe pas une place structurante au centre de la discipline au même titre par exemple que l’étude de la croissance et de ses déterminants.

Les enjeux écologiques relèvent de champs d’études spécialisés au sein de « l’économie standard »

Malgré des écoles de pensée très diverses et les multiples controverses qui animent la communauté des économistes, la discipline est depuis plusieurs décennies marquée par un courant dominant, celui qui repose sur l’analyse économique de l’école néo-classique, marquée par la figure de l’homo-oeconomicus (individu rationnel et calculateur cherchant à maximiser son intérêt personnel – voir notre fiche ) ainsi que par la prédominance des marchés comme institution régulatrice de la société grâce aux prix. Nous parlerons par la suite « d’économie standard ». C’est ce type d’analyse qui est le plus représenté parmi les chercheurs et les enseignants du supérieur sur les campus américains ou dans les universités françaises 32 ; ce type d’analyse encore que l’on retrouve dans les revues académiques les plus cotées 33 ou dans les manuels d’enseignement de l’économie.

Au sein de ce courant dominant, les questions environnementales sont abordées dans le cadre de branches spécialisées : économie de l’énergie pour la gestion du système énergétique ; économie des ressources naturelles, pour l’étude de l’allocation efficace d’une ressource rare (voir notre fiche sur la règle d’Hotelling ) ; l’économie de l’environnement pour l’étude des pollutions (dont le changement climatique), considérés comme des effets externes à l’activité économique qu’il s’agit de réintégrer en leur donnant un prix (voir idée reçue 1).

Ressources naturelles et pollutions sont donc étudiées par ceux qui se sont spécialisés sur ces sujets. Dans leur majorité, les économistes mènent ainsi leurs travaux en faisant abstraction du socle physique et vivant sur lequel repose l’économie réelle. Par exemple, les économistes spécialistes de la croissance, n’intègrent ni les ressources naturelles dont elle se nourrit ni les pollutions qu’elle génère.

De plus, la division des champs d’étude implique l’absence de toute vision systémique. Elle ne permet donc pas de comprendre que pollutions, déchets et dégradations environnementales sont le résultat de processus de production fondés sur des prélèvements croissants de ressources naturelles. Nous verrons par la suite, que cette façon très compartimentée d’aborder les liens entre économie et écologie, ajoutée aux postulats fondateurs du cadre analytique standard (marché, prix, rationalité, retour à l’équilibre) peut mener à des analyses et des conclusions particulièrement défavorables voire dangereuses en termes de prise en compte de l’environnement par l’économie (voir idée reçue 2).

Pour en savoir plus

Approfondir les liens entre économie et écologie à travers l’histoire

- Economistes et écologie : des physiocrates à Stiglitz, A. Lalucq – L’Économie politique (2013)

- Une histoire asynchrone de l’économie et de l’écologie, et de leurs « passeurs », S. Boutillier et P. Matagne, Vertigo (2016)

- L’économie dans l’impasse climatique, Thèse de doctorat d’Antonin Pottier (chapitre 2), EHESS (2014)

« Prix Nobel », revues académiques, enseignement : l’absence de l’écologie

Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques exemples emblématiques permettant de constater à quel point l’écologie reste un sujet périphérique. Qu’on regarde les grands espaces de reconnaissance de la discipline (revues les plus influentes, prix Nobel) ou l’enseignement : l’écologie est abordée de façon marginale voire totalement absente.

50 ans de « Prix Nobel » d’économie sans environnement

Créé en 1969, le prix Sveriges Riksbank en mémoire d’Alfred Nobel, permet de distinguer les économistes qui ont « apporté le plus grand bénéfice à l’humanité » 34. C’est précisément à cette époque que commence véritablement la prise de conscience de l’impact de l’humanité sur sa planète. Il faudra pourtant attendre près de 50 ans pour que le prix soit remis à un économiste en récompense de ses travaux sur un thème spécifiquement écologique, le climat 35, et ce alors même que nombre d’économistes « nobélisés » pour des apports autres qu’écologiques, tels Joseph Stiglitz, Robert Solow ou Ronald Coase, ont apporté des contributions importantes à l’économie de l’environnement et des ressources naturelles (qui sont rappelons-le des branches de l’économie standard).

L’environnement absent des grandes revues généralistes

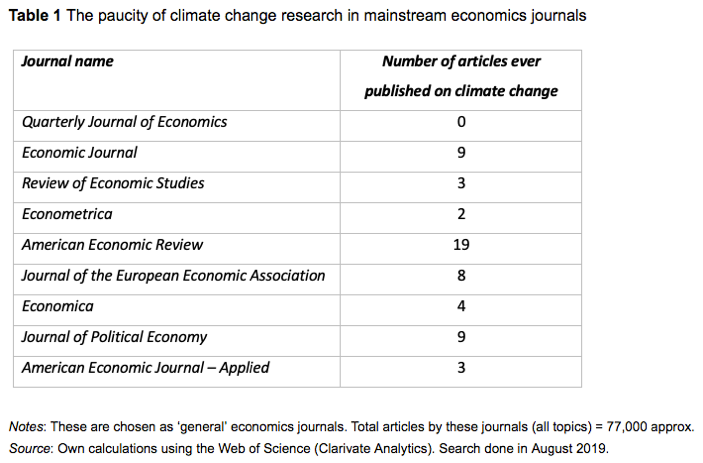

Dans une étude bibliographique parue en 2019 36, Nicholas Stern et Andrew Oswald ont étudié l’occurrence des mots « climat », « carbone » ou « réchauffement » dans les quelques 77 000 articles publiés par les 10 revues économiques les plus influentes de la discipline. Leur méthodologie vise à « fournir une image de ce que l’on pourrait considérer comme une économie standard et représentative telle qu’elle est décrite dans les principales revues de notre profession ». Leur conclusion est sans appel : « l’économie académique (…) a produit remarquablement peu d’articles sur l’une des plus grandes questions scientifiques, économiques et politiques de notre époque », à savoir le réchauffement climatique. En effet, d’après leur étude, seule une petite soixantaine d’articles, soit moins de 0,1%, traite du climat.

Comme le soulignent les auteurs, le Quaterly Journal of Economics (QJE), première des revues économiques, n’en a jamais publié. « C’est moins que ce que le QJE a publié sur le baseball ou le basketball ». L’économie du sport est donc mieux représentée que l’économie du climat dans cette grande revue économique !

Pour les auteurs, ce manque de publication sur le climat s’explique principalement par une forme d’autoreproduction des thèmes étudiés par les économistes : « le déficit de recherche sur le changement climatique en économie provient, dans une large mesure, de l’aversion au risque des jeunes économistes (et de certains plus âgés) qui se concentrent principalement, pour des raisons de carrière, sur la manière de produire des articles publiés dans des revues prestigieuses. De nombreux économistes semblent croire que la façon de procéder consiste à envoyer aux revues principales le type d’article que les évaluateurs considéreront comme satisfaisant au regard des perspectives conventionnelles et standards des analyses principales ». En résumé, « peu d’économistes publient sur le réchauffement climatique, car les autres économistes n’écrivent pas sur le climat ».

Dans sa thèse de doctorat, Antonin Pottier s’est livré à un exercice moins exhaustif mais néanmoins instructif. Il a étudié les titres et les résumés des articles parus dans le Journal of Economic Growth, l’une des principales revues économiques étudiant la croissance. Sur les quelques 240 articles parus entre sa création en 1996 et mars 2014 aucun article n’examine le rôle de l’énergie et des ressources naturelles dans le processus de croissance 37. Suite à notre demande, l’auteur a poursuivi sa recherche jusqu’en septembre 2020 : le constat reste le même.

Qu’apprend-on dans les manuels d’économie ?

La question de la formation en économie est fondamentale non seulement concernant l’univers académique, mais encore bien plus pour comprendre la perception des milieux économiques quant aux risques écologiques. En effet, elle ne conduit pas nécessairement à devenir chercheur, bien au contraire ! Qu’ont appris les milliers d’économistes qui peuplent les organisations économiques internationales (FMI, Banque mondiale, Banque de développement multilatérale ou nationale, OCDE), les banques centrales et les instances de régulations financières, les ministères de l’économie et des finances (et leur équivalent au sein de la Commission européenne) ou encore les banques et autres institutions financières ? Que perçoivent des liens entre ressources naturelles, pollutions globales et systèmes productifs, les membres des gouvernements, les fonctionnaires, les chefs d’entreprises et leur top management qui, sans avoir suivi un cursus économique complet, ont néanmoins reçu des cours d’introduction à l’économie ?

Les manuels d’introduction à l’économie constituent pour s’en rendre compte un bon terrain d’étude car non seulement ils constituent la première pierre d’un cursus économique mais ils entrent également dans des cursus plus généraux tels le cours « Social Analysis 10: introduction to economics », du département d’économie d’Harvard, ou le Master Philosophy, Politics and Economics au Royaume-Uni qui forment les futurs décideurs politiques, économiques ou les personnels administratifs. Ils permettent de prendre conscience des connaissances économiques de base que sont sensés acquérir les étudiants.

Samuel Bowles et Wendy Carlin ont étudié l’importance accordée à 100 thèmes dans différents manuels d’introduction à l’économie ayant occupé une place majeure dans l’enseignement depuis les années 1950 38. Les deux auteurs ont participé au projet CORE, Curriculum Open-access Resources in Economics. Lancé en Angleterre en novembre 2013, ce projet vise à concevoir un nouveau manuel répondant aux critiques des étudiants pour apporter davantage de pluralisme et de lien avec le réel. Lancé en 2017, la première version en ligne du manuel est aujourd’hui utilisée par de nombreuses universités et écoles d’économie. L’objet de l’article est notamment de montrer à quel point ce manuel répond mieux aux enjeux de ce siècle que les précédents. Une initiative bienvenue mais qu’en est-il vraiment ?

Quel que soit le manuel considéré (y compris CORE) la place dédiée à l’environnement atteint au maximum 2,5% des contenus. Depuis la parution du manuel de Samuelson en 1948, et malgré l’accroissement des problèmes écologiques, la place dédiée aux interactions entre économie et écologie n’a quasiment pas bougé. Ce sujet est ainsi réduit à la portion congrue pour tous les étudiants qui n’auront qu’une introduction à l’économie dans leur cursus, de même que pour les étudiants en économie qui ne choisiront pas de se spécialiser en environnement.

Cette faible place accordée aux enjeux écologiques n’est pas limitée au cours d’introduction à l’économie. Ainsi, dans la huitième édition de leur manuel de Macroéconomie (2020)39 , Olivier Blanchard et Daniel Cohen définissent dès l’introduction le PIB et sa croissance à court et long terme comme la principale variable macroéconomique. Le livre consacre dix pages (sur 676) à la pandémie COVID19 et ignore entièrement la question des ressources naturelles, sauf trois pages sur le changement climatique. Deux de ces trois pages rappellent la physique du réchauffement climatique. La troisième ne fait qu’énoncer la solution traditionnellement mise en avant par les économistes, à savoir un prix mondial uniforme du carbone, et liste les raisons pour lesquelles cela n’a pas encore été fait. Aucune mention n’est faite des solutions alternatives. La négligence avec laquelle le changement climatique est traité est d’autant plus paradoxale que les auteurs reconnaissent que ce dernier « est peut-être le défi le plus important pour la croissance » (P. 312), « principale variable » analysée dans leur livre. Les auteurs restent muets sur les conséquences à tirer pour la validité des théories et modèles macroéconomiques qui sont l’objet du manuel.

Les économistes qui placent l’écologie au coeur de leur analyse ne sont pas au centre de la discipline

La naissance d’un nouveau paradigme en économie

Au tournant des années 1960-1970, alors qu’émerge la question écologique comme enjeu de débat public international, certains économistes forgent un paradigme totalement nouveau mettant la nature au centre du système économique et liant la problématique des ressources naturelles à celle des pollutions.

En 1966, lors du sixième forum de Resources for the Future, l’économiste Kenneth E. Boulding expose les prémices de ce nouveau paradigme. Comme nous l’explique Antonin Pottier dans sa thèse (p114), il « décrit la prise de conscience d’un monde fermé, qui n’échange pas de matière avec l’extérieur. La matière prise sous forme de ressources entre dans le processus économique et en ressort sous forme de déchets. (…) Il compare la Terre à un vaisseau spatial, dans lequel tous les matériaux utilisés doivent être recyclés pour être à nouveau disponibles. ».

Cette conception suscite de nombreux travaux 40 visant notamment à chiffrer les flux de matières qui traversent l’économie pour se transformer en déchets solides ou gazeux et leurs interactions avec les systèmes naturels. L’économiste Nicholas Georgescu-Roegen franchit un cran supplémentaire en appliquant à la réflexion économique le deuxième principe de la thermodynamique, qui affirme la dégradation de l’énergie de formes concentrées vers des formes de plus en plus diffuses.

Des travaux, étudiés au centre de la discipline, lors d’une brève période

Ces travaux sont, au départ, relativement bien acceptés par les économistes qui occupent le centre de la discipline. Un article de 1971 écrit par Robert Solow, théoricien de la croissance reconnu de ses pairs, est emblématique de cette période. Dans cet article, Solow aborde la question des pollutions via une approche beaucoup plus systémique que ce qu’on trouve dans la littérature sur les externalités (voir l’idée reçue 1 qui explique le concept d’externalité).

à mesure que l’économie se développe, même l’air et l’eau deviennent rares. L’air et l’eau n’ont qu’une capacité limitée à assimiler les déchets ou à les évacuer. On pensait autrefois que ces effets externes ou environnementaux étaient des exceptions, mais dans la société industrielle moderne, ils peuvent devenir la règle. Toute économie industrielle moderne génère apparemment tellement de déchets _ sous forme de matière et d’énergie _ que leur élimination grève la capacité de l’atmosphère, des fleuves et éventuellement même de l’océan.

Il établit, ainsi, clairement un lien entre déchets, pollutions et disponibilité des ressources et affirme que les externalités sont la règle plutôt que l’exception. Plus loin, dans le chapitre intitulé, « Le problème universel de l’élimination des matières », il retranscrit la vision systémique de l’économie qui prélève des matières pour les transformer en déchets :

Nous parlons de la « consommation » des biens comme s’il n’en restait plus rien une fois consommés. Mais bien sûr, il en reste tout. Chaque tonne de matière retirée de la terre et transformée en marchandise doit encore être éliminée lorsque les marchandises en question sont finalement utilisées.

L’économie écologique s’institutionnalise dans les années 1980, à l’écart de l’analyse économique dominante

La publication en 1972 du rapport The Limits to Growth met fin à cette brève période où la vision systémique de l’économie comme processus de transformation de la matière, se nourrissant d’un flux de ressources et rejetant un flux de déchets, aurait pu intégrer peu à peu le corpus des savoirs économiques reconnus et enseignés.

Commandé par le Club de Rome à une équipe de scientifiques du MIT dirigé par Dennis Meadows, le rapport affirme l’impossibilité d’une croissance sans fin dans un monde limité en termes de disponibilité des ressources et de capacité à absorber les déchets. Malgré (ou à cause de) son très fort retentissement public, ce rapport est vivement critiqué par les économistes standards qui lui reprochent notamment de ne pas se fonder sur des données empiriques, de ne pas intégrer de prix dans le modèle utilisé et de ne pas tenir compte du progrès technique (voir idée reçue 3 sur la réfutation du rapport Limits to growth).

C’est ainsi que ce referme cette brève période où les interactions entre la croissance, les ressources et les pollutions ont été étudiés de concert au centre même de la discipline.

Les économistes à l’origine de la vision systémique de l’économie, tels Robert Ayres ou Hermann Daly, sont peu à peu marginalisés et ne trouvent plus d’interlocuteurs parmi les économistes standards. C’est donc à l’écart, que se constitue l’économie écologique. La création de l’ISEE (International Society for Ecological Economics) en 1988 et de la revue Ecological Economics l’année suivante permettent de donner une visibilité à cette école de pensée qui fait aujourd’hui partie intégrante du champ académique, même si elle n’a pas le poids et la reconnaissance des économistes standards.

Pour en savoir plus

- Manuel d’économie écologique. Une perspective européenne, De Boeck Supérieur (2022)

- Que peut-on apprendre de l’économie écologique ? – La vie des idées (2012)

- Qu’est-ce que l’économie écologique ? – L’Economie Politique n°069 (2016)

- Articles sur le rapport Limits to Growth : origines, méthode et contenu , réception, héritage.

Qui sont les économistes qui étudient l’écologie aujourd’hui ?

Si la grande majorité des économistes fait toujours abstraction de l’écologie, le sujet n’en devient pas moins un objet d’étude croissant depuis le début du XXIè siècle.

Certains économistes de renom s’inscrivant dans le cadre analytique standard tels Nicholas Stern ou Joseph Stiglitz, ont apporté des contributions significatives au débat public sur la nécessaire prise en compte de l’écologie par l’économie, mais le plus souvent en prenant de la distance, voire des libertés méthodologiques avec leurs outils analytiques (comme en témoignent par exemple les polémiques autour du choix d’un taux d’actualisation très faible par Nicholas Stern).

Parmi les économistes qui réfutent le cadre analytique néoclassique, l’environnement est longtemps resté un angle mort de leur champ d’étude qui s’est concentré bien d’avantage sur la relance de l’activité, le bouclage macroéconomique, la croissance, la distribution du revenu, le « marché » du travail et la justice sociale… et rarement sur les ressources ou la pollution. On constate, cependant, depuis le début du XXIe siècle un intérêt croissant pour l’écologie chez des économistes dont ce n’était pas initialement le cœur de spécialité. C’est par exemple, le cas de Steve Keen ou de Gaël Giraud, du réseau Pocfin et de nombreux contributeurs de The Other Economy.

Enfin, l’économie écologique n’est pas une école de pensée homogène. Elle est traversé par une grande diversité de courants dont l’économiste Clive Spash a, tenté de dresser une typologie. Dans un article paru en 2013, il distingue, ainsi, les « new resource economists », qui adoptent le cadre d’analyse de l’économie standard pour traiter de nouveaux objets écologiques ; les « new environmental pragmatists« , qui entendent avant tout convaincre les décideurs de prendre des mesures effectives pour la protection de l’environnement et enfin la « social ecological economics » qui s’oppose clairement aux approches économiques dominantes et donne la priorité aux enjeux d’équité sociale et de valeur intrinsèque de la nature.

Le système économique est aveugle aux destructions de la nature car elle est invisible dans nos outils comptables

Comme vu à l’Essentiel 6, la plupart des économistes représentent le système économique en faisant totalement abstraction de la nature. Or l’état du monde qui a présidé à la naissance de la discipline économique s’est inversé. Le « facteur » travail est devenu abondant comme en témoignent les masses de population inactives. C’est le résultat de la croissance démographique (et donc de la main d’œuvre disponible) et surtout du développement du capital artificiel et du progrès technique, c’est-à-dire du remplacement dans de nombreux domaines du travail humain par des machines (et donc in fine par des matières et de l’énergie – voir module travail et chômage).

Le « facteur » de production naturel, quant à lui, s’est raréfié parce que nous touchons aux limites des stocks de ressources naturelles (y compris de leur capacité de renouvellement, pour celles qui sont dites renouvelables) ou aux capacités de la planète à absorber nos déchets (physiques et invisibles tels les gaz à effet de serre, les pollutions chimiques etc.) (Voir L’essentiel 1, 2, 3 et 4).

De nos jours encore, pour la majorité des économistes, la nature n’est toujours pas un sujet d’étude économique. Dans leurs raisonnements, il n’existe que deux facteurs de production : le travail et le capital C’est également le cas des modèles macroéconomiques utilisés par les gouvernements et les grandes institutions internationales (FMI, Banques mondiales) qui n’intègrent ni les ressources naturelles nécessaires à la production, ni le réchauffement climatique ou l’effondrement de la biodiversité.

La nature est bien un facteur de production

Nous avons besoin de terres arables pour cultiver les aliments, de bois et de minerais pour construire les bâtiments et les machines, de chaleur etc. L’économie suppose, ainsi, l’extraction, la transformation et la mise au rebus (ou le recyclage) de ressources naturelles. Ces processus consommant ou dégradant de l’énergie, toute représentation de l’économie devrait respecter les lois de la physique et en particulier les deux premiers principes de la thermodynamique 41.

L’économie fonctionne également grâce aux services que nous retirons du fonctionnement des écosystèmes : épuration de l’eau et de l’air, protection contre les inondations, pollinisation des plantes agricoles, réserves de gènes pour les médicaments, support du tourisme etc.

Plus généralement, la vie économique se déploie sur une planète dont les équilibres écologiques peuvent être impactés par les activités économiques, et inversement les catastrophes naturelles peuvent en retour impacter l’économie. Dit autrement le système économique s’inscrit dans une réalité physique et dans un ensemble d’écosystèmes dont l’économiste « sérieux » devrait tenir compte.

Cette faille fondamentale de la pensée économique s’est traduite concrètement dans nos outils comptables qu’on se situe au niveau macro-économique, avec l’indicateur phare qu’est le PIB, où au niveau d’une entreprise. Loin d’être neutre, les systèmes comptables traduisent une représentation du réel, structurante pour l’organisation économique. Dans cet univers de gestion, la nature n’existe pas. Dès lors, elle ne compte pas.

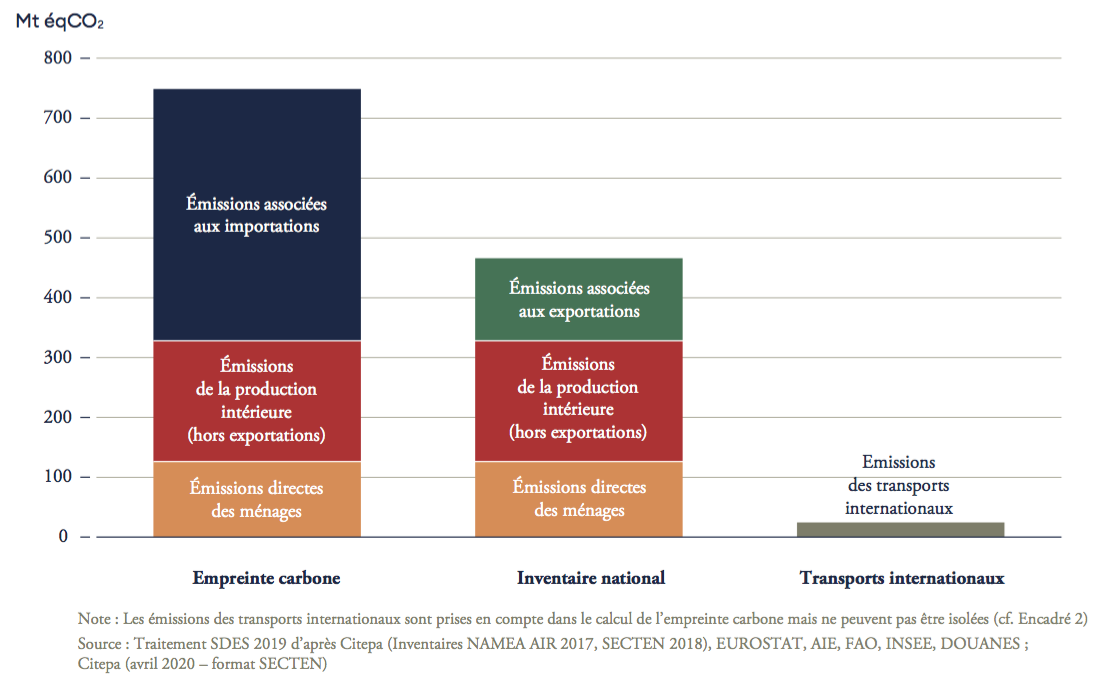

Le PIB mesure des flux monétaires, les échanges marchands entre les hommes. Il ne mesure ni la (re)constitution ni la destruction du capital qu’il soit humain, artificiel, ou naturel.

La destruction des ressources et les atteintes majeures aux grands équilibres naturels tels la stabilité du climat ne font pas l’objet de provision pour dépréciation d’actifs dans les comptes des entreprise. Ce que nous comptabilisons, c’est toujours une estimation (généralement issue du résultat d’un échange monétaire) de la contribution des hommes dans la chaîne de production : les coûts de la comptabilité consistent en un empilement de revenus humains soit sous forme de salaires, soit sous forme de « profits » (dividendes et autres revenus non salariaux, y compris rentes). Nous utilisons de l’eau, des sols, des métaux, de l’énergie mais le prix de la constitution (par la nature) de ces ressources n’apparaît jamais sur nos factures. Nous payons uniquement le travail et les rentes liées à leur extraction, leur transport, leur transformation, leur commercialisation, au marketing, à la publicité, mais jamais le prix de la quantité de ressources utilisées, c’est-à-dire, in fine, celui de leur rareté que notre utilisation accentue. De même, nous ne payons rien pour le cycle de l’eau, la stabilité du climat, l’existence d’un océan propice à la vie ou pour l’action des abeilles et autres pollinisateurs indispensables à la reproduction de très nombreuses plantes, base de notre alimentation.

Cette défaillance majeure de notre système comptable est assez bien identifiée au niveau macroéconomique. Depuis plus de deux décennies, de nombreux rapports et ouvrages ont mis en évidence les limites du PIB en tant qu’indicateur de la bonne santé d’une économie et plus généralement d’une société 42. Pourtant, la croissance de cet indicateur continue à être un objectif majeur des politiques publiques et des discours économiques.

Au niveau microéconomique, les travaux mettant en évidence l’impact de la comptabilité d’entreprise sur la consommation de ressources, la génération de pollutions ainsi que sur les propositions alternatives sont tout juste balbutiants même si prometteurs 43.

Parce que nous n’avons pas les instruments nécessaires, nous continuons à ne pas voir que nous détruisons le socle naturel dont nous dépendons. Sans nature, pas de PIB et pas d’entreprise viable.

Idées reçues

Pour régler le problème des pollutions, il suffirait de leur donner un prix

Précisons au préalable qu’il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt de mobiliser l’outil prix (que ce soit par des taxes ou des marchés de quotas) pour renchérir les pollutions et contribuer ainsi à leur diminution. L’idée reçue que nous souhaitons dénoncer ici c’est le fait de faire de cet outil l’alpha et l’oméga des politiques climatiques et écologiques.

Le concept « d’externalité » en économie

Le terme « externalité » désigne les répercussions positives ou négatives de l’activité d’un agent économique sur d’autres agents sans contrepartie monétaire marchande « spontanée » 44. Un exemple célèbre dans la littérature économique est celui des externalités positives croisées entre agriculteur et apiculteur 45. Les abeilles de l’apiculteur pollinisent gratuitement les fleurs des arbres du verger mitoyen et contribuent ainsi positivement à la production de l’agriculteur ; en retour, les arbres fournissent aux abeilles le pollen ingrédient majeur du miel que produira l’apiculteur 46.

Autre exemple assez classique, les rejets d’une usine polluant une rivière ont des effets négatifs sur les usagers de l’eau en aval de l’usine, sans que l’entreprise n’ait rien à payer pour cela. Les coûts liés à ces effets négatifs (coûts sanitaires, dépollution, détérioration d’un site touristique etc.) sont reportés à la charge de la collectivité : ils sont « externalisés » par l’entreprise.